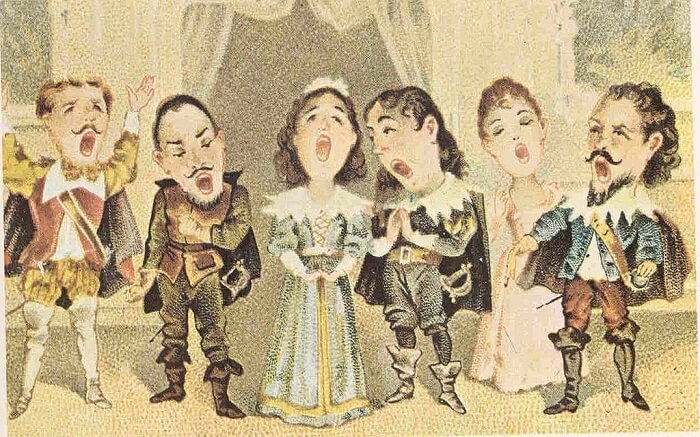

L'inaspettato arrivo di Edgardo sembra quasi arrestare il tempo. Come congelati nei rispettivi sentimenti (furore, spavento o stupore), i personaggi si bloccano per dare vita a un sestetto (talvolta chiamato semplicemente quartetto: in effetti, dopo Enrico, Edgardo, Lucia e Raimondo, i restanti personaggi – ovvero Arturo e Alisa – formano insieme al coro e a Normanno quasi uno sfondo unico) che è sicuramente fra i brani più celebri dell'opera. Tra l'altro il grande concertato a più voci con cui i personaggi si fermano assorti in sé stessi, a commentare il proprio e l'altrui stato d'animo, è uno dei luoghi più tipici del melodramma italiano, buffo o serio che sia: basti pensare a certe pagine di Rossini ("Freddo e immobile come una statua" dal Barbiere di Siviglia) o di Verdi ("S'appressan gli istanti" dal Nabucco).

In una connessione tanto embricata di luoghi, episodi e tempi scenici, inclinata in modo da far rotolare a valanga gli eventi, il tableau improvvisamente statico del sestetto, col colpo di scena dell’arrivo di Edgardo, vira controcorrente e impone un arresto "innaturale": non solo il consueto distillato delle emozioni in campo, bloccate in un tempo sospeso, ma l’unico momento in cui la vicenda è immobilizzata (a forza), invece di precipitare.(Paolo Fabbri)

Il sestetto si apre con il canto all'unisono dei due rivali, Enrico ("Chi raffrena il mio furore") ed Edgardo ("Chi mi frena in tal momento"): cosa curiosa, visto che la musica sembra volerli accomunare anziché porli su piani contrapposti. In effetti, più che rivolgersi l'uno all'altro, entrambi vanno con il pensiero a Lucia: Enrico, per la prima volta, sembra pentirsi delle proprie azioni e provare pietà per la sorella ("È mio sangue! L’ho tradita!"). Edgardo, nonostante ritenga di trovarsi di fronte a un tradimento da parte della donna, è contrastato ("T’amo, ingrata, t’amo ancor!"). Pian piano si aggiungono poi gli altri personaggi, da Lucia stessa a Raimondo (che intonano la seconda strofa), e infine da Arturo ad Alisa, accompagnati dal coro (che ripete alcuni dei versi di Edgardo: "Come rosa inaridita / ella sta fra morte e vita!").

L’arrivo di Edgardo crea «scompiglio», dando luogo al celebratissimo concertato, tradizionalmente noto come quartetto o sestetto. Ognuno rimane paralizzato nei propri pensieri, tutti rivolti, però, verso Lucia. Per un attimo i vari personaggi si rendono conto di avere passato il segno: dopo che Lucia si è sposata gli eventi non possono che precipitare, uscendo da qualsivoglia controllo umano. Tutti sembrano presagire un epilogo tragico e Donizetti dilata tale percezione in questo straordinario momento di sospensione. Il cuore drammatico non è dunque individuabile nelle singole reazioni suscitate dall’arrivo del tenore, bensì nel senso di pietà nei confronti della protagonista, ormai distrutta dal comportamento di quanti la circondano. C’è un afflato comune nel brano, perfettamente realizzato dal compositore che ne affida l’apertura ai due grandi rivali le cui voci procedono in sintonia, pressoché parallele. Certo un avvio inaspettato non tanto per il confronto diretto fra i due, ma per il fatto che tale confronto non si configuri come scontro, cosa che sarebbe legittimo aspettarsi. La medesima melodia viene ripresa da Lucia e da Raimondo, mentre tenore e baritono si producono in figure contrappuntistiche. Segue il crescendo lirico condotto dai violini primi e, da prassi, ripetuto. Qui entrano anche Arturo, Alisa e il coro. Tutti sembrano trascinati da un unico impeto. Ulteriore elemento di unità è l’accompagnamento pizzicato degli archi che permane intatto lungo l’intero pezzo. Un concertato in qualche modo anomalo, perché, se la situazione avrebbe potuto originare posizioni fra loro in conflitto, la musica conferisce invece un senso di comunanza a figure totalmente opposte. È la classica quiete prima della tempesta, che imprime alla successiva catastrofe una forza ancora maggiore.(Federico Fornoni)

Clicca qui per il testo di "Chi mi frena in tal momento".

ENRICO(Chi raffrena il mio furore,

e la man che al brando corse?

Della misera in favore

nel mio petto un grido sorse!

È mio sangue! L’ho tradita!

Ella sta fra morte e vita!…

Ahi! che spegnere non posso

i rimorsi del mio cor!)

EDGARDO

(Chi mi frena in tal momento?…

Chi troncò dell’ire il corso?

Il suo duolo, il suo spavento

son la prova d’un rimorso!…

Ma, qual rosa inaridita,

ella sta fra morte e vita!…

Io son vinto… son commosso…

t’amo, ingrata, t’amo ancor!)

LUCIA (riavendosi, ad Alisa)

(Io sperai che a me la vita

tronca avesse il mio spavento…

ma la morte non m’aita…

vivo ancor per mio tormento!

Da’ miei lumi cadde il velo…

mi tradì la terra e il cielo!…

Vorrei piangere e non posso…

m'abbandona il pianto ancor!)

RAIMONDO, ARTURO, ALISA, NORMANNO E CORO

(Qual terribile momento!…

Più formar non so parole!…

Densa nube di spavento

par che copra i rai del sole!

Come rosa inaridita

ella sta fra morte e vita!…

Chi per lei non è commosso

ha di tigre in petto il cor.)

Alfredo Kraus (Edgardo), Pablo Elvira (Enrico), Joan Sutherland (Lucia),

Paul Plishka (Raimondo), Jeffrey Stamm (Arturo), Ariel Bybee (Alisa)

dir: Richard Bonynge (1982)

Joseph Calleja (Edgardo), Ludovic Tézier (Enrico), Natalie Dessay (Lucia),

Yuon Kwangchul (Raimondo), Matthew Plenk (Arturo), Theodora Hanslowe (Alisa)

dir: Patrick Summers (2011)

Giuseppe Di Stefano, Tito Gobbi, Maria Callas, Raffaele Arié, Valiano Natali, Anna Maria Canali dir: Tullio Serafin (1953) | Giuseppe Di Stefano, Rolando Panerai, Maria Callas, Nicola Zaccaria, Giuseppe Zampieri, Luisa Villa dir: Herbert von Karajan (1955), con bis! |

Renato Cioni, Robert Merrill, Joan Sutherland, Cesare Siepi, Kenneth MacDonald, Ana Raquel Satre dir: John Pritchard (1961) | Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli, Beverly Sills, Justino Diaz, Adolf Dallapozza, Patricia Kern dir: Thomas Schippers (1970) |

Un vero e proprio documento storico: una registrazione del sestetto con Enrico Caruso, sincronizzato con un video del 1908 (opera di Georges Mendel, pioniere del cinema sonoro, il cui phono-cinématographe, o phono-cinéthéâtre, permetteva di riprodurre insieme le registrazioni del cinematografo e del grammofono)

Una scena dal film "Il grande Caruso" (1951) di Richard Thorpe: il tenore, che apprende della nascita della figlia proprio mentre è impegnato nel sestetto, è interpretato da Mario Lanza.

Una scena dal film "The Departed - Il bene e il male" (2006) di Martin Scorsese, in cui il personaggio interpretato da Jack Nicholson assiste alla "Lucia di Lammermoor". Più tardi nel film, la suoneria del suo cellulare è appunto la melodia del sestetto.

Il finale del secondo atto (ovvero del primo atto della seconda parte, se seguiamo la denominazione voluta dal librettista) si attiene alla struttura convenzionale del melodramma italiano, e ricorda in particolare quelli delle opere rossiniane. Siamo nella sala del castello destinata al ricevimento per le nozze di Lucia e Arturo. Tutto è pronto: Enrico accoglie lo sposo, dal cui favore dipende per risollevare le sorti del proprio casato. Non manca una sorta di coro nuziale ("Per te d'immenso giubbilo"), e Arturo stesso si presenta con una cavatina alquanto semplice ("Per poco fra le tenebre"). Sulla convenzionalità o, addirittura, la "grossolanità" di questa sezione dell'opera si può dire parecchio, vedi per esempio il seguente pezzo.

Il finale del secondo atto (ovvero del primo atto della seconda parte, se seguiamo la denominazione voluta dal librettista) si attiene alla struttura convenzionale del melodramma italiano, e ricorda in particolare quelli delle opere rossiniane. Siamo nella sala del castello destinata al ricevimento per le nozze di Lucia e Arturo. Tutto è pronto: Enrico accoglie lo sposo, dal cui favore dipende per risollevare le sorti del proprio casato. Non manca una sorta di coro nuziale ("Per te d'immenso giubbilo"), e Arturo stesso si presenta con una cavatina alquanto semplice ("Per poco fra le tenebre"). Sulla convenzionalità o, addirittura, la "grossolanità" di questa sezione dell'opera si può dire parecchio, vedi per esempio il seguente pezzo.

Al duetto di Lucia con Enrico ne segue uno con Raimondo, in cui la pressione psicologica sulla protagonista prosegue senza soluzione di continuità. Insieme alla prima scena dell'ultimo atto (quella della torre di Wolfcrag, che mette a confronto Enrico con Edgardo), questa viene talvolta tagliata dall'opera. Ma è un peccato, e non solo perché è una delle poche – insieme alla cavatina di Arturo – a dare spazio a uno dei personaggi secondari, rompendo così l'egemonia pressoché totale del terzetto di protagonisti. Lo stesso librettista Cammarano, nel caso che il duetto venisse omesso, si raccomandava di mantenere almeno il recitativo fra Raimondo e Lucia che lo precede.

Al duetto di Lucia con Enrico ne segue uno con Raimondo, in cui la pressione psicologica sulla protagonista prosegue senza soluzione di continuità. Insieme alla prima scena dell'ultimo atto (quella della torre di Wolfcrag, che mette a confronto Enrico con Edgardo), questa viene talvolta tagliata dall'opera. Ma è un peccato, e non solo perché è una delle poche – insieme alla cavatina di Arturo – a dare spazio a uno dei personaggi secondari, rompendo così l'egemonia pressoché totale del terzetto di protagonisti. Lo stesso librettista Cammarano, nel caso che il duetto venisse omesso, si raccomandava di mantenere almeno il recitativo fra Raimondo e Lucia che lo precede. Il secondo e il terzo atto della "Lucia" formano la seconda parte dell'opera, quella che il librettista ha intitolato "Il contratto nuziale" e in cui, dopo le presentazioni dei personaggi nell'atto precedente, si svolge la vera e propria azione drammaturgica, in un susseguirsi di scene concatenate l'una all'altra. Si comincia nelle stanze private di Enrico, nel castello di Ravenswood, con il confronto fra Lord Asthon e la sorella. Questo è preceduto da un breve dialogo introduttivo fra lo stesso Enrico e l'infido Normanno, nel quale apprendiamo che durante l'assenza di Edgardo tutte le lettere da lui inviate a Lucia sono state intercettate per evitare che giungessero a destinazione. Per convincere la sorella a sposare immediatamente Arturo, l'uomo da lui scelto (nel castello stanno già arrivando tutti i parenti!), Enrico intende mostrarle una finta lettera, dalla quale si evincerebbe che Edgardo si è innamorato di un'altra donna. Un vero e proprio inganno, che ricorda quello ordito da Don Bartolo ai danni di Rosina ne "Il barbiere di Siviglia".

Il secondo e il terzo atto della "Lucia" formano la seconda parte dell'opera, quella che il librettista ha intitolato "Il contratto nuziale" e in cui, dopo le presentazioni dei personaggi nell'atto precedente, si svolge la vera e propria azione drammaturgica, in un susseguirsi di scene concatenate l'una all'altra. Si comincia nelle stanze private di Enrico, nel castello di Ravenswood, con il confronto fra Lord Asthon e la sorella. Questo è preceduto da un breve dialogo introduttivo fra lo stesso Enrico e l'infido Normanno, nel quale apprendiamo che durante l'assenza di Edgardo tutte le lettere da lui inviate a Lucia sono state intercettate per evitare che giungessero a destinazione. Per convincere la sorella a sposare immediatamente Arturo, l'uomo da lui scelto (nel castello stanno già arrivando tutti i parenti!), Enrico intende mostrarle una finta lettera, dalla quale si evincerebbe che Edgardo si è innamorato di un'altra donna. Un vero e proprio inganno, che ricorda quello ordito da Don Bartolo ai danni di Rosina ne "Il barbiere di Siviglia". I suoni di festa che provengono dall'esterno, tramite la banda e i corni, annunciano l'arrivo al castello di Arturo, il promesso sposo. Enrico incalza la sorella per spingerla ad accettare le nozze, aggiungendole ulteriore pressione con alcuni accenni alla propria pericolante situazione politica ("Spento è Guglielmo… ascendere vedremo il trono Maria… / Prostrata è nella polvere la parte ch’io seguìa…"). Si sta parlando di

I suoni di festa che provengono dall'esterno, tramite la banda e i corni, annunciano l'arrivo al castello di Arturo, il promesso sposo. Enrico incalza la sorella per spingerla ad accettare le nozze, aggiungendole ulteriore pressione con alcuni accenni alla propria pericolante situazione politica ("Spento è Guglielmo… ascendere vedremo il trono Maria… / Prostrata è nella polvere la parte ch’io seguìa…"). Si sta parlando di  Quando Edgardo infine giunge, Alisa si fa da parte per consentire a Lucia di incontrarlo da sola. L'uomo spiega subito all'amata il perché ha voluto vederla "ad ora inusitata" (siamo infatti di sera, mentre in precedenza Normanno ci aveva riferito che Lucia è solita incontrarsi con il suo misterioso amante ad "ogni alba"): prima che sorga il sole dovrà salpare per la Francia per motivi politici e diplomatici, ovvero per andare a "trattar (...) le sorti della Scozia"). Due versi del libretto di Cammarano che Donizetti scelse di non musicare approfondivano la cosa più in dettaglio: "Il mio congiunto, Athol, riparator di mie sciagure, a tanto onor m’innalza", diceva Edgardo. Il nome si riferisce a uno dei nobili di

Quando Edgardo infine giunge, Alisa si fa da parte per consentire a Lucia di incontrarlo da sola. L'uomo spiega subito all'amata il perché ha voluto vederla "ad ora inusitata" (siamo infatti di sera, mentre in precedenza Normanno ci aveva riferito che Lucia è solita incontrarsi con il suo misterioso amante ad "ogni alba"): prima che sorga il sole dovrà salpare per la Francia per motivi politici e diplomatici, ovvero per andare a "trattar (...) le sorti della Scozia"). Due versi del libretto di Cammarano che Donizetti scelse di non musicare approfondivano la cosa più in dettaglio: "Il mio congiunto, Athol, riparator di mie sciagure, a tanto onor m’innalza", diceva Edgardo. Il nome si riferisce a uno dei nobili di  Lucia riesce a ricondurre l’amato alla calma, e anziché di morte e guerra si torna a parlare di amore. La sezione intermedia del duetto ("Qui, di sposa eterna fede") ci mostra il giuramento con lo scambio degli anelli. Anche l'unione delle due voci "riflette l’indissolubilità del legame". È praticamente una cerimonia di matrimonio (o di fidanzamento) più che una semplice promessa: una cerimonia senza prete e senza testimoni, fatta solo davanti alla natura e alla divinità ("Dio ci ascolta, Dio ci vede… / tempio ed ara è un core amante"). Più avanti, nel colloquio fra Lucia e Raimondo, quest'ultimo dirà alla ragazza che "i nuzïali voti che il ministro di Dio non benedice, né il ciel né il mondo riconosce", rendendo esplicito il contrasto (che in fondo permea tutta l'opera e il personaggio di Lucia in particolare) fra i sentimenti "naturali" dell'individuo e il peso oppressivo delle istituzioni codificate. In ogni caso, una nota a piè di pagina nel libretto di Cammarano spiega che:

Lucia riesce a ricondurre l’amato alla calma, e anziché di morte e guerra si torna a parlare di amore. La sezione intermedia del duetto ("Qui, di sposa eterna fede") ci mostra il giuramento con lo scambio degli anelli. Anche l'unione delle due voci "riflette l’indissolubilità del legame". È praticamente una cerimonia di matrimonio (o di fidanzamento) più che una semplice promessa: una cerimonia senza prete e senza testimoni, fatta solo davanti alla natura e alla divinità ("Dio ci ascolta, Dio ci vede… / tempio ed ara è un core amante"). Più avanti, nel colloquio fra Lucia e Raimondo, quest'ultimo dirà alla ragazza che "i nuzïali voti che il ministro di Dio non benedice, né il ciel né il mondo riconosce", rendendo esplicito il contrasto (che in fondo permea tutta l'opera e il personaggio di Lucia in particolare) fra i sentimenti "naturali" dell'individuo e il peso oppressivo delle istituzioni codificate. In ogni caso, una nota a piè di pagina nel libretto di Cammarano spiega che:

Introdotta da un'ampia sezione musicale con l'arpa, la protagonista entra finalmente in scena. Siamo all'imbrunire ("sorge la luna", ci dice il libretto), e Lucia avanza nel parco del castello, in compagnia della damigella Alisa, per incontrarsi con l'amato Edgardo. Cammarano, riprendendo la traduzione italiana del 1824 del romanzo di Walter Scott, indugia nel descrivere l'ambiente circostante: "Nel fondo della scena un fianco del castello, con picciola porta praticabile. Sul davanti la così detta fontana della Sirena, fontana altra volta coperta da un bell’edifizio, ornato di tutti i fregi della gotica architettura, al presente dai rottami di quest’edifizio sol cinta. Caduto n’è il tetto, rovinate le mura, e la sorgente che zampilla di sotterra, si apre il varco fra le pietre e le macerie postele intorno, formando indi un ruscello".

Introdotta da un'ampia sezione musicale con l'arpa, la protagonista entra finalmente in scena. Siamo all'imbrunire ("sorge la luna", ci dice il libretto), e Lucia avanza nel parco del castello, in compagnia della damigella Alisa, per incontrarsi con l'amato Edgardo. Cammarano, riprendendo la traduzione italiana del 1824 del romanzo di Walter Scott, indugia nel descrivere l'ambiente circostante: "Nel fondo della scena un fianco del castello, con picciola porta praticabile. Sul davanti la così detta fontana della Sirena, fontana altra volta coperta da un bell’edifizio, ornato di tutti i fregi della gotica architettura, al presente dai rottami di quest’edifizio sol cinta. Caduto n’è il tetto, rovinate le mura, e la sorgente che zampilla di sotterra, si apre il varco fra le pietre e le macerie postele intorno, formando indi un ruscello". Partiti i cacciatori, Normanno viene raggiunto da Enrico Asthon, signore del castello, in compagnia di Raimondo Bidebent, confidente di famiglia e uomo di chiesa. Enrico non perde tempo a svelare i suoi crucci, raccontando anche a noi spettatori il contesto e i retroscena della vicenda: la famiglia Asthon versa in cattive acque, tanto dal punto di vista economico che da quello politico ("de’ miei destini impallidì la stella"), mentre il suo acerrimo rivale Edgardo Ravenswood, al quale ha peraltro usurpato il castello anni prima, sta risollevando le proprie sorti e guadagnando potere (ci sarà poi detto che è arrivato a rivestire una posizione politica e diplomatica di notevole rilievo, essendo addirittura coinvolto nei negoziati in Francia per decidere il futuro della Scozia). L'unica speranza per Enrico sarebbe quella di offrire la propria sorella Lucia in sposa a un uomo potente, Lord Arturo Bucklaw: ma la ragazza rifiuta di accettare un matrimonio di convenienza.

Partiti i cacciatori, Normanno viene raggiunto da Enrico Asthon, signore del castello, in compagnia di Raimondo Bidebent, confidente di famiglia e uomo di chiesa. Enrico non perde tempo a svelare i suoi crucci, raccontando anche a noi spettatori il contesto e i retroscena della vicenda: la famiglia Asthon versa in cattive acque, tanto dal punto di vista economico che da quello politico ("de’ miei destini impallidì la stella"), mentre il suo acerrimo rivale Edgardo Ravenswood, al quale ha peraltro usurpato il castello anni prima, sta risollevando le proprie sorti e guadagnando potere (ci sarà poi detto che è arrivato a rivestire una posizione politica e diplomatica di notevole rilievo, essendo addirittura coinvolto nei negoziati in Francia per decidere il futuro della Scozia). L'unica speranza per Enrico sarebbe quella di offrire la propria sorella Lucia in sposa a un uomo potente, Lord Arturo Bucklaw: ma la ragazza rifiuta di accettare un matrimonio di convenienza.

Tratta dal romanzo "La sposa di Lammermoor" (The Bride of Lammermoor) di Walter Scott, la "Lucia di Lammermoor" è la più celebre fra le opere serie di

Tratta dal romanzo "La sposa di Lammermoor" (The Bride of Lammermoor) di Walter Scott, la "Lucia di Lammermoor" è la più celebre fra le opere serie di  Ambientato "al declinare del secolo XVI", il melodramma ha come assoluta protagonista Lucia (Lucy) Asthon, che il fratello Enrico vorrebbe far sposare al nobile Arturo Bucklaw per rafforzare il proprio prestigio politico. Lucia è invece innamorata di Edgardo (Edgar) Ravenswood, nemico acerrimo della sua famiglia, con cui si incontra ogni giorno di nascosto e col quale si è promessa eterno amore. Quando Enrico, approfittando della momentanea partenza di Edgardo per la Francia, la convince con un raggiro che l'uomo che ama in realtà l'inganna, Lucia accetta di sposare Arturo. Ma il ritorno di Edgardo, che ignorando le ragioni del suo tradimento la rinnega, fanno scattare in lei la pazzia: durante la prima notte di nozze, Lucia uccide Arturo, prima di lasciarsi morire a sua volta. Il personaggio è tanto complesso dal punto di vista psicologico quanto da quello musicale, e Donizetti scrive per lei alcune delle pagine più ispirate non solo della sua produzione ma dell'intero panorama operistico italiano. Autentico banco di prova per ogni soprano, in quanto richiede al tempo stesso grandi capacità drammatiche e abilità di coloratura, il ruolo è stato reso celebre soprattutto da

Ambientato "al declinare del secolo XVI", il melodramma ha come assoluta protagonista Lucia (Lucy) Asthon, che il fratello Enrico vorrebbe far sposare al nobile Arturo Bucklaw per rafforzare il proprio prestigio politico. Lucia è invece innamorata di Edgardo (Edgar) Ravenswood, nemico acerrimo della sua famiglia, con cui si incontra ogni giorno di nascosto e col quale si è promessa eterno amore. Quando Enrico, approfittando della momentanea partenza di Edgardo per la Francia, la convince con un raggiro che l'uomo che ama in realtà l'inganna, Lucia accetta di sposare Arturo. Ma il ritorno di Edgardo, che ignorando le ragioni del suo tradimento la rinnega, fanno scattare in lei la pazzia: durante la prima notte di nozze, Lucia uccide Arturo, prima di lasciarsi morire a sua volta. Il personaggio è tanto complesso dal punto di vista psicologico quanto da quello musicale, e Donizetti scrive per lei alcune delle pagine più ispirate non solo della sua produzione ma dell'intero panorama operistico italiano. Autentico banco di prova per ogni soprano, in quanto richiede al tempo stesso grandi capacità drammatiche e abilità di coloratura, il ruolo è stato reso celebre soprattutto da  Il libretto di

Il libretto di  Il momento più celebre, naturalmente, è la cosiddetta "

Il momento più celebre, naturalmente, è la cosiddetta "