“Lei non sa chi sono io!”. “Ma lo sai chi è?”.

“Lei non sa chi sono io!”. “Ma lo sai chi è?”.

Espressioni come queste rimandano, a volte con arroganza, altre con ammirazione, al bisogno fondamentale nelle relazioni di riconoscersi e identificarsi attraverso un nome che è anche un rivelatore di status symbol, un indicatore di posizione e scala sociale, oltre che di individualità contrapposta all'anonimato della massa.

Per alcuni popoli, come gli Indiani d'America, il nome è talmente importante e intimamente rivelatore della propria natura e identità più autentica che ai bambini viene dato un nome provvisorio in attesa che quello vero sia rivelato durante l'iniziazione adolescenziale da un sogno o una visione, cioè dalla voce dello Spirito, ben più autorevole e “veggente” di quella dei genitori. Così sono nati “Cavallo pazzo”, “Nuvola rossa”, “Toro seduto”, eccetera.

Quasi sempre per entrare negli ordini religiosi si cambia nome e se ne assume uno scelto o imposto come nuova identità, una nuova nascita.

Conoscere il nome di una persona e poterlo usare, scavalcando il titolo o il cognome, è segno di grande confidenza e familiarità, quando invece non è segno di mancanza di rispetto in condizioni di subalternità (i padroni chiamano la servitù per nome, il viceversa non è possibile).

In un mito egizio Iside riesce a conoscere il nome di Ra, il grande dio celeste, e grazie a questo lo depotenzia usando una formula magica, come a dire che conoscere il nome di qualcuno ci dà un certo potere su di lui...

“Non nominare il nome di Dio invano” viene intimato da uno dei primi comandamenti, come ad ammonire di non osare prendersi troppa confidenza con la divinità, che deve rimanere avvolta nel mistero mai rivelabile, così come non è permesso in alcune religioni (es. ebraica e islamica) alcuna raffigurazione dell'immagine divina.

Nessuno, nemmeno il re, sembra aver notato la gravità della richiesta dell'anonimato, ed anzi acclamano con gioia ed enfasi il cavaliere sconosciuto, abbagliati dallo splendore e dall'evidente “miracolo” che lo ha portato a loro. Questo “non chiedere”, l'accontentarsi di una apparente evidenza imposta dall'autorità tanto più potente quanto più misteriosa ed elevata, è tipico dei sistemi di potere assoluto basati sul bisogno di mantenere la distanza, e il “segreto” serve a conservare il potere in un'aura mistica di non conoscenza. In un'altra opera di Wagner, il “Parsifal”, ritroveremo il tema del silenzio declinato in modo molto diverso, non sul nome ma sulle conseguenze di non saper distinguere quando e perché mantenere il silenzio o trasgredire in onore della conoscenza e della verità.

Ed è proprio sul potere di questo nome segreto che vedremo come Ortruda lavori insidiosamente prima su Federico, poi direttamente su Elsa.

Ma perché Lohengrin non vuole che si conosca il suo nome, nemmeno – come vedremo più avanti – da Elsa nell'intimità dell'amore?

In fondo Lohengrin non può fare altrimenti, perché prigioniero anche lui di un modello dualistico di separazione tra spirituale e terreno, sacro e profano, che non prevede una possibile “unione degli opposti” e quindi una vera integrazione. I mondi devono rimanere separati e la conoscenza viene pagata con la perdita definitiva della relazione.

In “Amore e Psiche”, invece, la scoperta del nome porta ad un processo di autentica conoscenza di sé attraverso prove di coraggio e di dolore per uscire da uno stato paradisiaco di fusione “inconscia” ad una vera relazione fondata sul rafforzamento delle proprie facoltà e affinamento del carattere, un passaggio da uno stato di piacere basato sui sensi, in cui tutti sono uguali e interscambiabili (“Questa o quella per me pari sono...”) alla vera scoperta dell'amore fondato sull'esperienza individuale della relazione e dell'unicità.

In fondo Lohengrin non può fare altrimenti, perché prigioniero anche lui di un modello dualistico di separazione tra spirituale e terreno, sacro e profano, che non prevede una possibile “unione degli opposti” e quindi una vera integrazione. I mondi devono rimanere separati e la conoscenza viene pagata con la perdita definitiva della relazione.

In “Amore e Psiche”, invece, la scoperta del nome porta ad un processo di autentica conoscenza di sé attraverso prove di coraggio e di dolore per uscire da uno stato paradisiaco di fusione “inconscia” ad una vera relazione fondata sul rafforzamento delle proprie facoltà e affinamento del carattere, un passaggio da uno stato di piacere basato sui sensi, in cui tutti sono uguali e interscambiabili (“Questa o quella per me pari sono...”) alla vera scoperta dell'amore fondato sull'esperienza individuale della relazione e dell'unicità.

C'è un'altra opera in cui la scoperta del nome è cruciale, la "Turandot", ma la situazione lì è completamente diversa, anzi è proprio l'opposto, e il principe sconosciuto si riconsegna volontariamente al femminile vendicativo e ostile per sanare definitivamente la frattura tra i sessi operata dal patriarcato proprio attraverso il rilancio della sfida del nome. È Calaf stesso infatti che invita Turandot a scoprire il suo nome mettendo ancora a repentaglio la propria testa. Ho parlato diffusamente di questo nei post già pubblicati su "Turandot", a cui perciò rimando.

Anche in una parte del “Don Giovanni” il nome viene celato, ed è nella scena di violenza a Donna Anna. Invano lei tenta di scoprire l'identità dell'assalitore mentre lui ribadisce “Chi son io tu non saprai...”. In fondo, a ben pensarci, anche nell'opera mozartiana la scoperta del nome e dell'identità del “ribaldo” ha una importanza centrale, perché tutto gira intorno allo smascheramento per arrivare alla punizione.

Clicca qui per il testo.

Nun hört! Euch, Volk und Edlen, mach ich kund:

frei aller Schuld ist Elsa von Brabant.

Dass falsch dein Klagen, Graf von Telramund,

durch Gottes Urteil werd es dir bekannt!

BRABANTISCHE EDLE

(erst einige, dann immer mehrere,

heimlich zu Friedrich)

Steh ab vom Kampf! Wenn du ihn wagst,

zu siegen nimmer du vermagst!

Ist er von höchster Macht geschützt,

sag, was dein tapfres Schwert dir nützt?

Steh ab! Wir mahnen dich in Treu!

Dein harter Unsieg, bittre Reu!

FRIEDRICH

(der bisher unverwandt und forschend

sein Auge auf Lohengrin geheftet,

mit leidenschaftlich schwankendem

und endlich sich entscheidendem,

inneren Kampfe)

Viel lieber tot als feig!

Welch Zaubern dich auch hergeführt,

Fremdling, der mir so kühn erscheint;

dein stolzes Drohn mich nimmer rührt,

da ich zu lügen nie vermeint.

Den Kampf mit dir drum nehm ich auf,

und hoffe Sieg nach Rechtes Lauf!

LOHENGRIN

Nun, König, ordne unsern Kampf!

(Alles begibt sich in die erste Gerichtsstellung.)

KÖNIG

So tretet vor zu drei für jeden Kämpfer,

und messet wohl den Ring zum Streite ab!

(Drei sächsische Edle treten für Lohengrin, drei brabantische für Friedrich vor; sie messen mit feierlichen Schritten den Kampfplatz aus und stecken ihn, einen vollständigen Ring bildend, durch ihre Speere ab.)

DER HEERRUFER

(in der Mitte des Kampfringes)

Nun höret mich, und achtet wohl:

Den Kampf hier keiner stören soll!

Dem Hage bleibet abgewandt,

denn wer nicht wahrt des Friedens Recht,

der Freie büss es mit der Hand,

mit seinem Haupte büss es der Knecht!

ALLE MÄNNER

Der Freie büss es mit der Hand,

mit seinem Haupte büss es der Knecht!

DER HEERRUFER

(zu Lohengrin und Friedrich)

Hört auch, ihr Streiter vor Gericht!

Gewahrt in Treue Kampfes Pflicht!

Durch bösen Zaubers List und Trug

stört nicht des Urteils Eigenschaft: -

Gott richtet euch nach Recht und Fug,

so trauet ihm, nicht eurer Kraft!

LOHENGRIN UND FRIEDRICH

(zu beiden Seiten ausserhalb

des Kampfkreises stehend)

Gott richte mich nach Recht und Fug!

So trau ich ihm, nicht meiner Kraft!

DER KÖNIG

(mit grosser Feierlichkeit in die

Mitte vorschreitend)

Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich,

(Alle entblössen das Haupt und lassen

sich zur feierlichsten Andacht an)

dass du dem Kampf zugegen seist!

Durch Schwertes Sieg ein Urteil sprich,

das Trug und Wahrheit klar erweist!

Des Reinen Arm gib Heldenkraft,

des Falschen Stärke sei erschlafft!

So hilf uns, Gott, zu dieser Frist,

weil unsre Weisheit Einfalt ist!

ELSA UND LOHENGRIN

Du kündest nun dein wahr Gericht,

mein Gott und Herr, drum zag ich nicht!

FRIEDRICH

Ich geh in Treu vor dein Gericht!

Herr Gott, nun verlass mein Ehre nicht!

ORTRUD

Ich baue fest auf seine Kraft,

die, wo er kämpft, ihm Sieg verschafft!

ALLE MÄNNER

Des Reinen Arm gib Heldenkraft,

des Falshen Stärke sei erschlafft:

So künde nun dein wahr Gericht,

du Herr und Gott, nun zögre nicht!

ALLE FRAUEN

Mein Herr und Gott, segne ihn!

(Alle treten unter grosser, feierlicher Aufmerksamkeit an ihre Plätze zurück. Die sechs Kampfzeugen bleiben bei ihren Speeren dem Ringe zunächst, die übrigen Männer stellen sich in geringer Weite um ihn her. Elsa und die Frauen im Vordergrunde unter der Eiche beim König. Auf des Heerrufers Zeichen blasen die Heerhornbläser den Kampfruf: Lohengrin und Friedrich vollenden ihre Waffenrüstung. - Der König zieht sein Schwert aus der Erde und schlägt damit dreimal auf den an der Eiche aufgehängten Schild: Beim ersten Schlage nehmen Lohengrin und Friedrich die Kampfstellung ein; beim zweiten ziehen sie die Schwerter und legen sich aus; beim dritten Schlage beginnen sie den Kampf. Lohengrin greift zuerst an. Nach mehreren ungestümen Gängen streckt Lohengrin mit einem weitausgeholten Streiche seinen Gegner zu Boden. Friedrich versucht sich wieder zu erheben, taumelt einige Schritte zurück und stürzt zu Boden. Mit Friedrichs Fall ziehen die Sachsen und Thüringer ihre Schwerter aus der Erde, die Brabanter nehmen die ihrigen auf. Der König nimmt seinen Schild von der Eiche.)

LOHENGRIN

(das Schwert auf Friedrichs Hals setzend)

Durch Gottes Sieg ist jetzt dein Leben mein:

(von ihm ablassend)

Ich schenk es dir, mögst du der Reu es weihn!

(Alle Männer stossen ihre Schwerter in die Scheiden. Die Kampfzeugen ziehen die Speere aus der Erde. Jubelnd brechen alle Edlen und Männer in den vorherigen Kampfkreis, so dass dieser von der Masse dicht erfüllt wird.)

KÖNIG

(sein Schwert ebenfalls

in die Scheide stossend)

Sieg! Sieg!

MÄNNER UND FRAUEN

Sieg! Sieg! Sieg!

Heil! dir, Held!

(Der König führt Elsa Lohengrin zu.)

ELSA

O fänd ich Jubelweisen,

deinem Ruhme gleich,

dich würdig zu preisen,

an höchstem Lobe reich!

In dir muss ich vergehen,

vor dir schwind ich dahin,

soll ich mich selig sehen,

nimm alles, was ich bin!

(Sie sinkt an Lohengrins Brust)

LOHENGRIN

(Elsa von seiner Brust erhebend)

Den Sieg hab ich erstritten

durch deine Rein' allein;

nun soll, was du gelitten,

dir reich vergolten sein!

FRIEDRICH

(sich am Boden qualvoll windend)

Weh, mich hat Gott geschlagen,

durch ihn ich sieglos bin!

Am Heil muss ich verzagen,

mein Ruhm und Ehr ist hin!

ORTRUD

(die Friedrichs Fall mit Wut gesehen,

den finsteren Blick unverwandt

auf Lohengrin geheftet)

Wer ist's, der ihn geschlagen,

vor dem ich machtlos bin?

Sollt ich vor ihm verzagen,

wär all mein Hoffen hin?

DER KÖNIG UND DIE MÄNNER

Ertöne, Siegesweise,

dem Helden laut zum höchsten Preise!

Ruhm deiner Fahrt!

Preis deinem Kommen!

Heil deiner Art,

Schützer der Frommen!

(in wachsender Begeisterung)

Du hast gewahrt

das Recht der Frommen!

Preis deinem Kommen!

Heil deiner Art!

(in höchster Begeisterung)

Dich nur besingen wir,

dir schallen unsre Lieder!

Nie kehrt ein Held gleich dir

zu diesen Landen wieder!

DIE FRAUEN

Wo fänd ich Jubelweisen

seinem Ruhme gleich,

ihn würdig zu preisen,

an höchstem Lobe reich!

Du hast gewahrt

das Recht der Frommen,

Heil deinen Kommen,

Heil deiner Fahrt!

(Junge Männer [Sachsen] erheben Lohengrin auf seinen Schild und [Brabanter] Elsa auf den Schild des Königs, auf welchen zuvor mehrere ihre Mäntel gebreitet haben; so werden beide unter Jauchzen davongetragen. Friedrich sinkt zu Ortruds Füssen ohnmächtig zusammen.)

Ed ora udite! A voi, popolo e nobili, io rendo manifesto:

monda d'ogni colpa è Elsa di Brabante.

Che falsa è la tua accusa, o conte di Telramondo,

per giudizio di Dio, ti sia reso manifesto!

NOBILI BRABANTINI

(prima alcuni, poi sempre più,

segretamente a Federico)

Astieniti dalla lotta! Se ti ci arrischierai,

non avrai mai potere di vincerla!

S'egli è protetto da un altissimo potere,

dimmi, a che giova la tua valorosa spada?

Astieniti! In fedeltà noi t'ammoniamo!

Sconfitta t'attende, amaro pentimento!

FEDERICO

(che fino a questo momento ha tenuto

l'occhio fisso su Lohengrin, scrutandolo

senza tregua; in preda ad interna lotta,

dapprima appassionatamente incerta,

quindi, alla fine, decisa)

Molto meglio morto che vile!

Quale sia l'incanto, che qui t'ha portato,

o straniero, che a me così ardito appari,

la tua minaccia superba mai non mi toccherà,

perché mai di mentire io mi son pensato.

E perciò io accetto con te la tenzone,

e spero vittoria, secondo corso di giustizia!

LOHENGRIN

Orsù, o Re, disponi la nostra tenzone!

(Tutti ritornano nella primitiva posizione di Corte di Giustizia.)

IL RE

Uscite dunque fuori, tre, per ciascun campione,

e misurate bene in cerchio il terreno per la tenzone.

(Tre nobili sassoni avanzano per Lohengrin e tre brabantini per Federico; essi misurano con passo solenne il terreno, e formato un cerchio chiuso, ne segnano i limiti, conficcando a terra le loro lance.)

L'ARALDO DI GUERRA

(nel centro del cerchio per la tenzone)

Uditemi ora, e ponete bene attenzione!

Nessuno deve qui turbare la tenzone!

Rimanete fuori dal recinto:

perché chi non rispetterà il diritto cavalleresco,

s'egli è libero, lo sconterà con la perdita della mano;

e, s'egli è servo, col taglio della testa!

TUTTI GLI UOMINI

Il libero lo sconti con la perdita della mano,

e il servo col taglio della testa!

L'ARALDO DI GUERRA

(a Lohengrin ed a Federico)

Voi pure, udite, combattenti davanti alla Giustizia!

Lealmente osservate le leggi della tenzone!

Con astuzia od inganno di malvagio incantamento,

non turbate l'integrità del giudizio:...

Dio vi giudica secondo diritto e giustizia,

a lui dunque v'affidate e non alla vostra forza!

LOHENGRIN E FEDERICO

(dalle due opposte parti, in piedi,

fuori del terreno della tenzone)

Che Dio mi giudichi secondo diritto e giustizia!

Così com'io a lui m'affido e non alla mia forza!

IL RE

(con grande solennità

avanzando verso il centro)

Mio Signore e Dio, ora io t'invoco,

(Tutti si scoprono il capo, e si mostrano

compresi in solennissimo raccoglimento)

che tu sia presente alla tenzone!

Con la vittoria della spada pronunzia un giudizio,

che apertamente dimostri inganno e verità!

Al braccio dell'innocente dà forza d'eroe,

e si allenti la forza al mentitore!

Aiutaci, dunque, o Dio, in questo istante,

perché la nostra saggezza non è che ignoranza!

ELSA E LOHENGRIN

Tu manifesterai ora il tuo vero giudizio,

mio Dio e Signore, e perciò io non temo!

FEDERICO

Lealmente io mi presento al tuo giudizio!

Signore Iddio, non abbandonare il mio onore!

ORTRUDA

Saldamente confido sulla sua forza,

che, dov'egli combatta, gli dà la vittoria.

TUTTI GLI UOMINI

Al braccio dell'innocente dà forza d'eroe,

e si allenti la forza al mentitore:

manifesta, dunque, il tuo vero giudizio,

Signore e Dio, dunque, non indugiare!

TUTTE LE DONNE

Mio Signore e Dio, benedicilo.

(Tutti rientrano ai loro posti, presi da grande e religiosa commozione. I sei Padrini rimangono presso le loro lance a ridosso del cerchio della tenzone; gli altri Uomini si dispongono a breve distanza intorno a quello. Elsa e le Donne sul proscenio, sotto la quercia, presso il Re. Ad un segnale dell'Araldo di guerra, i Trombettieri suonano l'appello alla tenzone; Lohengrin e Federico compiono i loro preparativi d'arme. Il Re estrae dal suolo la spada e batte con essa tre volte sullo scudo appeso alla quercia: al primo colpo, Lohengrin e Federico prendono posizione di combattimento; al secondo, traggono le spade e si mettono in guardia, al terzo, cominciano la tenzone. Dopo vari attacchi impetuosi, Lohengrin d'un colpo ampiamente vibrato stende l'avversario al suolo. Federico tenta di rialzarsi nuovamente, barcolla indietreggiando di qualche passo, e cade al suolo. Con la caduta di Federico, i Sassoni ed i Turingi estraggono le loro spade dalla terra, ed i Brabantini riprendono le loro. Il Re riprende lo scudo dalla quercia.)

LOHENGRIN

(appuntando la spada alla gola di Federico)

Per la vittoria di Dio, ora la tua vita è mia:

(ritraendosi da lui)

io te la dono; possa tu consacrarla al pentimento!

(Tutti gli Uomini ripongono la loro spada nel fodero. I Padrini estraggono le lance dal suolo. Giubilando, tutti i Nobili e gli Uomini invadono il terreno che era riservato alla tenzone, così che esso viene a riempirsi d'una densa folla.)

IL RE

(riponendo anch'egli

la spada nel fodero)

Vittoria! Vittoria!

UOMINI E DONNE

Vittoria! Vittoria! Vittoria!

Salute a te, o Eroe!

(Il re conduce Elsa a Lohengrin.)

ELSA

O trovassi ritmi di giubilo

pari alla tua gloria;

per celebrare degnamente te,

ricco della più alta lode!

In te io debbo perdermi,

innanzi a te svanire;

perché io possa vedermi felice,

prendimi tutta, qual io mi sono!

(Ella s'abbandona sul petto di Lohengrin)

LOHENGRIN

(sollevando Elsa dal proprio petto)

La vittoria io ho conquistato

soltanto per la tua innocenza;

ora quel che tu hai sofferto,

dev'esserti riccamente compensato!

FEDERICO

(avvolgendosi al suolo fra i tormenti)

Ahimè, Dio m'ha colpito,

per Lui io sono sconfitto!

Della salute io debbo disperare;

son perduti e gloria e onore!

ORTRUDA

(che ha visto con furore la caduta

di Federico, fissa il cupo sguardo

ininterrottamente su Lohengrin)

Chi è costui che l'ha battuto,

innanzi al quale io sono impotente?

Dovrei innanzi a lui disperare;

sarebbe perduta ogni mia speranza?

IL RE E GLI UOMINI

Risuona, ritmo di vittoria,

alto all'eroe, in lode suprema!

Gloria al tuo viaggio!

Lode alla tua venuta!

Salute alla tua schiatta,

o protettore degli innocenti!

(con crescente esaltazione)

Tu hai protetto

il diritto degli innocenti!

Lode alla tua venuta!

Salute alla tua schatta!

(al massimo dell'esaltazione)

Te solo noi cantiamo,

per te i nostri canti suonano!

Mai tornerà simile a te un eroe

a queste terre ancora!

LE DONNE

Dove trovare ritmi di giubilo,

pari alla sua gloria,

per celebrare degnamente lui,

ricco della più alta lode?

Tu hai protetto

il diritto degli innocenti.

Salute alla tua venuta,

Salute al tuo viaggio!

(Giovani [Sassoni] sollevano Lohengrin sul suo scudo e [Brabantini] sollevano Elsa sullo scudo del Re, sul quale hanno dapprima steso parecchi loro mantelli. Così ambedue vengono portati via in trionfo. Federico cade svenuto ai piedi di Ortruda.)

dir: Claudio Abbado (1990)

Placido Domingo (Lohengrin), Cheryl Studer (Elsa), Robert Lloyd (König Heinrich),

Hartmut Welker (Friedrich), Georg Tichy (Der Heerrufer)

"Nun hört! Euch, Volk und Edlen, mach ich kund" dir: Rudolf Kempe Jess Thomas (Lohengrin), Gottlob Frick (König), Dietrich Fischer-Dieskau (Friedrich), Otto Wiener (Der Heerrufer) | "Durch Gottes Sieg ist jetzt dein Leben mein" dir: Rudolf Kempe Jess Thomas (Lohengrin), Gottlob Frick (König), Dietrich Fischer-Dieskau (Friedrich), Elisabeth Grummer (Elsa) |

"Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich" Georg Hann (König) | "Mein Herr und Gott, nun ruf ich dich" dir: Heinz Tietjen Josef von Manowarda (König) |

Nella situazione in cui Elsa si trova, sembra una richiesta quasi da nulla, quasi una formalità. Cosa può importare di conoscere il nome e la provenienza di un “salvatore”, per di più bellissimo e di cui si è già perdutamente innamorati, ad una fanciulla inesperta, ingenua e in pericolo di morte? La situazione è già completamente asimmetrica (Elsa impotente di fronte all'accusa infamante e lo splendido cavaliere in grado di ristabilire la giustizia e salvarla) e la richiesta del giuramento non fa che aumentare tale asimmetria, poiché il cavaliere sa bene il nome e l'appartenenza regale della fanciulla a cui chiede di rimanere “sconosciuto”.

Nella situazione in cui Elsa si trova, sembra una richiesta quasi da nulla, quasi una formalità. Cosa può importare di conoscere il nome e la provenienza di un “salvatore”, per di più bellissimo e di cui si è già perdutamente innamorati, ad una fanciulla inesperta, ingenua e in pericolo di morte? La situazione è già completamente asimmetrica (Elsa impotente di fronte all'accusa infamante e lo splendido cavaliere in grado di ristabilire la giustizia e salvarla) e la richiesta del giuramento non fa che aumentare tale asimmetria, poiché il cavaliere sa bene il nome e l'appartenenza regale della fanciulla a cui chiede di rimanere “sconosciuto”. Elsa è del tutto in accordo con questa situazione. È completamente integrata nel mondo patriarcale e non sospetta nemmeno che possa esserci per la donna un'altra condizione. È talmente assoggettata allo schema della dipendenza che non può non essere profondamente e sinceramente grata al suo cavaliere-salvatore (“In te io debbo perdermi, innanzi a te svanire...”) che vorrebbe annullarsi davanti a lui pur di godere della sua intimità.

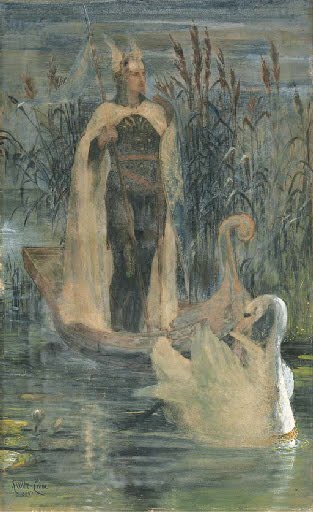

Elsa è del tutto in accordo con questa situazione. È completamente integrata nel mondo patriarcale e non sospetta nemmeno che possa esserci per la donna un'altra condizione. È talmente assoggettata allo schema della dipendenza che non può non essere profondamente e sinceramente grata al suo cavaliere-salvatore (“In te io debbo perdermi, innanzi a te svanire...”) che vorrebbe annullarsi davanti a lui pur di godere della sua intimità. In genere ci si sofferma poco sull'immagine del cigno, liquidandolo solo come “opera di magia” in senso generico, senza entrare nello specifico simbolismo proprio di questo elegante e bellissimo animale.

Esso compare all'inizio e alla fine dell'opera e quindi si può dire che inquadra tutto il dramma, facendo da cornice; merita perciò un momento di attenzione perché è come se tutta l'avventura si svolgesse entro il suo immaginario simbolico. Conosceremo solo alla fine il suo mistero, quando Ortruda stessa confesserà di essere stata lei, con le sue arti magiche, a trasformare il giovane principe Goffredo, fratello di Elsa, in cigno. Ma come questi sia andato a finire nel mondo da cui proviene il cavaliere rimane un mistero. Il legame tra i due, comunque, è molto interessante dal punto di vista psicologico, perché tra fratello e cavaliere interno c'è spesso una corrispondenza e una sovrapposizione simbolica (fratello, amico, amante...).

In genere ci si sofferma poco sull'immagine del cigno, liquidandolo solo come “opera di magia” in senso generico, senza entrare nello specifico simbolismo proprio di questo elegante e bellissimo animale.

Esso compare all'inizio e alla fine dell'opera e quindi si può dire che inquadra tutto il dramma, facendo da cornice; merita perciò un momento di attenzione perché è come se tutta l'avventura si svolgesse entro il suo immaginario simbolico. Conosceremo solo alla fine il suo mistero, quando Ortruda stessa confesserà di essere stata lei, con le sue arti magiche, a trasformare il giovane principe Goffredo, fratello di Elsa, in cigno. Ma come questi sia andato a finire nel mondo da cui proviene il cavaliere rimane un mistero. Il legame tra i due, comunque, è molto interessante dal punto di vista psicologico, perché tra fratello e cavaliere interno c'è spesso una corrispondenza e una sovrapposizione simbolica (fratello, amico, amante...). Il cigno compare in tante mitologie e racconti popolari, in virtù della suggestione che la sua bellezza, il suo candore e la sua eleganza hanno sempre esercitato sull'immaginazione. L'appartenenza ai tre regni (acqua, cielo e terra, in quanto uccello acquatico che nidifica sulla terra) e la sua trasmigrazione ne fanno un simbolo elusivo di capacità di rapporto tra “cielo e terra” e quindi di immanenza e trascendenza, così come di ermafroditismo (aspetto sia lunare che solare per la sua bianchezza lunare e per l'associazione agli dei diurni e solari come Apollo e Zeus).

Il cigno compare in tante mitologie e racconti popolari, in virtù della suggestione che la sua bellezza, il suo candore e la sua eleganza hanno sempre esercitato sull'immaginazione. L'appartenenza ai tre regni (acqua, cielo e terra, in quanto uccello acquatico che nidifica sulla terra) e la sua trasmigrazione ne fanno un simbolo elusivo di capacità di rapporto tra “cielo e terra” e quindi di immanenza e trascendenza, così come di ermafroditismo (aspetto sia lunare che solare per la sua bianchezza lunare e per l'associazione agli dei diurni e solari come Apollo e Zeus). Tornando al "Lohengrin", alla fine della scena seconda del I atto, dopo l'accorata invocazione di Elsa, vediamo comparire un magnifico cigno bianco che conduce una navicella da cui scende uno splendido cavaliere con corazza argentea. L'animale viene salutato e ringraziato in modo sublime dal cavaliere stesso al momento del congedo, un canto quasi religioso, come la musica sottolinea ("Mein lieber Schwan!").

Siamo subito, quindi, avvertiti che si tratta di un animale speciale, un messaggero (le grandi ali e la purezza del bianco fanno subito pensare agli angeli e alla loro funzione di mediatori e viaggiatori celesti).

Tutta la scena ispira solennità e sacro stupore, e contribuisce a elevare la vicenda su un piano soprannaturale, in cui l'intervento divino si mescola alle vicende umane.

Tornando al "Lohengrin", alla fine della scena seconda del I atto, dopo l'accorata invocazione di Elsa, vediamo comparire un magnifico cigno bianco che conduce una navicella da cui scende uno splendido cavaliere con corazza argentea. L'animale viene salutato e ringraziato in modo sublime dal cavaliere stesso al momento del congedo, un canto quasi religioso, come la musica sottolinea ("Mein lieber Schwan!").

Siamo subito, quindi, avvertiti che si tratta di un animale speciale, un messaggero (le grandi ali e la purezza del bianco fanno subito pensare agli angeli e alla loro funzione di mediatori e viaggiatori celesti).

Tutta la scena ispira solennità e sacro stupore, e contribuisce a elevare la vicenda su un piano soprannaturale, in cui l'intervento divino si mescola alle vicende umane. Vediamo ora le principali linee guida di questa prima situazione.

Vediamo ora le principali linee guida di questa prima situazione. È sicuramente molto importante, e un indizio prezioso, il fatto che Elsa non si aspetti un aiuto da un uomo qualsiasi ma da quello visto in sogno. Questo particolare ha dato adito alle interpretazioni che fanno di Elsa una povera allucinata e quindi un caso psichiatrico, una persona che è completamente fuori dalla realtà e vive solo nel suo mondo delirante, una psicotica insomma... Se invece rimaniamo più aderenti a come Wagner ci presenta la scena, possiamo osservare che nessuno prende Elsa per pazza, ma tutti restano impressionati dalla sua aria assorta, mistica e come rapita in una visione che diventa ben presto “preveggenza”, perché il cavaliere misterioso si manifesta veramente, a meno di non parlare di una psicosi collettiva... Questo ci conduce verso il riconoscimento di un mondo intrapsichico, una realtà dell'anima che opera e si rende manifesta nelle sue conseguenze anche sul piano della realtà fisica, una vera e propria corrispondenza tra interno ed esterno, microcosmo e macrocosmo...

È sicuramente molto importante, e un indizio prezioso, il fatto che Elsa non si aspetti un aiuto da un uomo qualsiasi ma da quello visto in sogno. Questo particolare ha dato adito alle interpretazioni che fanno di Elsa una povera allucinata e quindi un caso psichiatrico, una persona che è completamente fuori dalla realtà e vive solo nel suo mondo delirante, una psicotica insomma... Se invece rimaniamo più aderenti a come Wagner ci presenta la scena, possiamo osservare che nessuno prende Elsa per pazza, ma tutti restano impressionati dalla sua aria assorta, mistica e come rapita in una visione che diventa ben presto “preveggenza”, perché il cavaliere misterioso si manifesta veramente, a meno di non parlare di una psicosi collettiva... Questo ci conduce verso il riconoscimento di un mondo intrapsichico, una realtà dell'anima che opera e si rende manifesta nelle sue conseguenze anche sul piano della realtà fisica, una vera e propria corrispondenza tra interno ed esterno, microcosmo e macrocosmo... L'opera comincia nella prateria lungo le sponde del fiume Schelda, nei pressi di Anversa (l'attuale Belgio), dove il re Enrico I di Sassonia è giunto a chiedere ai nobili brabantini un aiuto militare per la sua spedizione contro le popolazioni orientali, gli Ungari, che si stanno ribellando minacciosamente all'Impero. Federico di Telramondo, reggente del ducato del Brabante, rievoca davanti al re la confusa situazione del paese: Goffredo, il legittimo erede al trono, affidato alla tutela di Federico insieme alla sorella Elsa, è scomparso; e Federico, su testimonianza della moglie Ortruda, accusa proprio Elsa di fratricidio.

L'opera comincia nella prateria lungo le sponde del fiume Schelda, nei pressi di Anversa (l'attuale Belgio), dove il re Enrico I di Sassonia è giunto a chiedere ai nobili brabantini un aiuto militare per la sua spedizione contro le popolazioni orientali, gli Ungari, che si stanno ribellando minacciosamente all'Impero. Federico di Telramondo, reggente del ducato del Brabante, rievoca davanti al re la confusa situazione del paese: Goffredo, il legittimo erede al trono, affidato alla tutela di Federico insieme alla sorella Elsa, è scomparso; e Federico, su testimonianza della moglie Ortruda, accusa proprio Elsa di fratricidio. Quando, per la prima del 7 dicembre 2012, la Scala ha messo in scena il "Lohengrin" con la direzione di Daniel Barenboim e la regia di Claus Guth, le aspettative erano tante e piuttosto confuse, ma mai mi sarei immaginata una realizzazione così “bassa” e “brutta”. Bassa perché il regista ha fatto di tutto per abbassare il piano “alto”, quasi sovrumano-misterioso, in cui si muove l'opera; brutta (nonostante il tenore Jonas Kaufmann, bello e bravo anche!) perché esteticamente ridicola e poverissima.

Quando, per la prima del 7 dicembre 2012, la Scala ha messo in scena il "Lohengrin" con la direzione di Daniel Barenboim e la regia di Claus Guth, le aspettative erano tante e piuttosto confuse, ma mai mi sarei immaginata una realizzazione così “bassa” e “brutta”. Bassa perché il regista ha fatto di tutto per abbassare il piano “alto”, quasi sovrumano-misterioso, in cui si muove l'opera; brutta (nonostante il tenore Jonas Kaufmann, bello e bravo anche!) perché esteticamente ridicola e poverissima. “Bisogna saper che ogni cosa fa rima”. Come riassumere in modo più esatto e sintetico la legge dell'Analogia, quella misteriosa concordanza e corrispondenza che lega aspetti apparentemente così lontani ad un occhio e un orecchio superficiale, ma che è alla base della possibilità di cogliere il senso (non la spiegazione!) della vita che ci scorre davanti non in modo casuale e caotico, ma legata insieme e pervasa da “quell'Amor che muove il sole e l'altre stelle”? Ecco, è solo così, tenendo presente che “Tutto è simbolo e analogia” (come dice Pessoa nel suo “Faust”), che posso accingermi ad entrare nel mondo altamente simbolico del Lohengrin e restituire ad esso quei significati che possono essere ancora validi per la nostra coscienza.

“Bisogna saper che ogni cosa fa rima”. Come riassumere in modo più esatto e sintetico la legge dell'Analogia, quella misteriosa concordanza e corrispondenza che lega aspetti apparentemente così lontani ad un occhio e un orecchio superficiale, ma che è alla base della possibilità di cogliere il senso (non la spiegazione!) della vita che ci scorre davanti non in modo casuale e caotico, ma legata insieme e pervasa da “quell'Amor che muove il sole e l'altre stelle”? Ecco, è solo così, tenendo presente che “Tutto è simbolo e analogia” (come dice Pessoa nel suo “Faust”), che posso accingermi ad entrare nel mondo altamente simbolico del Lohengrin e restituire ad esso quei significati che possono essere ancora validi per la nostra coscienza. Ed ecco brevemente la favola di

Ed ecco brevemente la favola di  Disperata, Psiche (che ora è realmente innamorata perché si è ferita con la freccia del dio) lo cerca per tutta la terra e, dopo avere anche tentato il suicidio, si reca nel palazzo di Venere per sottomettersi a lei e cercare di riacquistarne i favori in vista di un possibile ritrovamento di Eros. Venere la sottopone a durissime prove (separare in una sola notte un grandissimo mucchio di semi, recuperare fiocchi di lana d'oro dal vello di montoni feroci, riempire un'ampolla di acqua da una sorgente inaccessibile), che Psiche porta a buon fine con l'aiuto di animali soccorrevoli (le formiche, un'aquila) o di elementi della natura (le canne). C'è infine la prova più difficile, che la conduce addirittura nel regno dei morti per chiedere alla Regina degli inferi, Persefone, un vasetto della sua bellezza da portare a Venere, prova che Psiche porta a buon esito con l'aiuto di un elemento costruito dall'ingegno umano: una torre (il significato simbolico degli elementi che aiutano Psiche è ampiamente trattato da

Disperata, Psiche (che ora è realmente innamorata perché si è ferita con la freccia del dio) lo cerca per tutta la terra e, dopo avere anche tentato il suicidio, si reca nel palazzo di Venere per sottomettersi a lei e cercare di riacquistarne i favori in vista di un possibile ritrovamento di Eros. Venere la sottopone a durissime prove (separare in una sola notte un grandissimo mucchio di semi, recuperare fiocchi di lana d'oro dal vello di montoni feroci, riempire un'ampolla di acqua da una sorgente inaccessibile), che Psiche porta a buon fine con l'aiuto di animali soccorrevoli (le formiche, un'aquila) o di elementi della natura (le canne). C'è infine la prova più difficile, che la conduce addirittura nel regno dei morti per chiedere alla Regina degli inferi, Persefone, un vasetto della sua bellezza da portare a Venere, prova che Psiche porta a buon esito con l'aiuto di un elemento costruito dall'ingegno umano: una torre (il significato simbolico degli elementi che aiutano Psiche è ampiamente trattato da