Il primo atto del “Barbiere” è una collana ininterrotta di perle. E fra queste c'è senza alcun dubbio “La calunnia”, l'aria con cui il maestro di musica “maneggione” Don Basilio espone a Don Bartolo la propria visione del mondo, proponendogli un modo per togliere di mezzo il Conte d'Almaviva, pretendente alla mano di Rosina. Caposaldo delle partiture per basso profondo ed esempio quasi per antonomasia di “crescendo rossiniano”, il brano ha acquisito col tempo un'enorme popolarità. Ma prima di parlarne nel dettaglio, vediamo che cosa accade sulla scena nei recitativi che lo precedono.

Il primo atto del “Barbiere” è una collana ininterrotta di perle. E fra queste c'è senza alcun dubbio “La calunnia”, l'aria con cui il maestro di musica “maneggione” Don Basilio espone a Don Bartolo la propria visione del mondo, proponendogli un modo per togliere di mezzo il Conte d'Almaviva, pretendente alla mano di Rosina. Caposaldo delle partiture per basso profondo ed esempio quasi per antonomasia di “crescendo rossiniano”, il brano ha acquisito col tempo un'enorme popolarità. Ma prima di parlarne nel dettaglio, vediamo che cosa accade sulla scena nei recitativi che lo precedono.

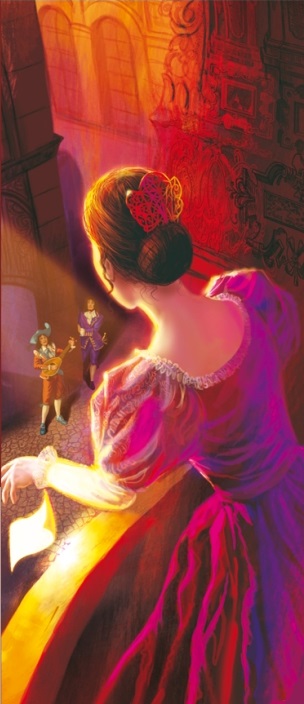

Determinata a ricambiare l'affetto dello sconosciuto Lindoro, di cui si è già innamorata, la risoluta Rosina scrive una lettera che vorrebbe inviargli all'insaputa del tutore. L'arrivo di Figaro la mette di buon umore (“Figaro è un galantuomo, un giovin di buon core... Chi sa ch'ei non protegga il nostro amore”), ma prima che possa scambiare più di qualche parola con il barbiere, ecco tornare Bartolo. Figaro fa appena in tempo a nascondersi che già il tutore lo maledice a voce alta (“Ah, disgraziato Figaro! Ah, indegno! Ah, maledetto! Ah, scellerato!”, un ironico contraltare alle ultime parole di Rosina: “Quanto è garbato!”), accusandolo del cattivo stato di salute in cui versa la servitù di casa: “Uno spedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e stranutiglia”. Quest'ultima era un estratto della radice dell'elleboro bianco, usato come medicamento cefalico, che evidentemente provocava come effetto collaterale... un attacco di starnuti.

A seguire, infatti, il nostro dottore chiama i domestici di casa, Berta e Ambrogio, per chiedere loro se Figaro fosse giunto in casa e avesse parlato con Rosina (convinto che sia proprio il barbiere a indisporre la ragazza verso di lui). I due servi, rispettivamente fra starnuti (“Eccì!”) e sbadigli (“Aah!”), si rivelano poco utili, e vengono presto congedati. Mi pare questa l'occasione buona per sottolineare alcune differenze fra il libretto di Cesare Sterbini e la commedia originale di Beaumarchais (e l'opera di Paisiello). In quest'ultima, in casa di Bartolo ci sono tre domestici, ovvero Marcellina (di cui si dice che è “malata”, e che non compare mai in scena: il personaggio ritornerà però nel successivo “Le nozze di Figaro”, dove scopriremo delle belle sul suo conto!), “il giovinetto” (un vecchio che starnutisce sempre) e “lo svegliato” (un ragazzo perennemente addormentato: i loro soprannomi sono ovviamente ironici). Questi ultimi due, nell'opera di Rossini, diventano rispettivamente Berta e Ambrogio. Quanto a Marcellina, più avanti il suo nome verrà citato due volte da Rosina, ma attribuendolo a una fantomatica “figlia” di Figaro, anch'essa malata.

A questo punto Bartolo, rimasto solo in scena (anche se, a sua insaputa, Figaro è dietro le quinte ad ascoltare), viene raggiunto da Don Basilio, con il quale sta complottando per sposare Rosina, approfittando della propria posizione, e impadronirsi così della sua dote. “È un solenne imbroglion di matrimoni”, lo aveva descritto il barbiere in precedenza. Prete (probabilmente gesuita), letterato e maestro di musica dalla levatura morale non proprio irreprensibile, “sempre senza un quattrino” e disposto a ogni intrigo pur di racimolare qualche moneta, Basilio è una figura che rimarrà sempre sullo sfondo delle vicende della trilogia (apparirà anche ne “Le nozze di Figaro”) a complicare le cose per i nostri protagonisti. Qui informa il dottore della voce secondo cui è giunto in città il Conte d'Almaviva, ovvero colui che già a Madrid aveva segretamente adocchiato la ragazza (“l'incognito amante della Rosina”, dice Bartolo). Come fronteggiare la concorrenza di un nobile altolocato e potente? Don Basilio suggerisce al tutore di “inventar qualche favola che al pubblico lo metta in mala vista, che comparir lo faccia un uomo infame”... Una calunnia, insomma!

A questo punto Bartolo, rimasto solo in scena (anche se, a sua insaputa, Figaro è dietro le quinte ad ascoltare), viene raggiunto da Don Basilio, con il quale sta complottando per sposare Rosina, approfittando della propria posizione, e impadronirsi così della sua dote. “È un solenne imbroglion di matrimoni”, lo aveva descritto il barbiere in precedenza. Prete (probabilmente gesuita), letterato e maestro di musica dalla levatura morale non proprio irreprensibile, “sempre senza un quattrino” e disposto a ogni intrigo pur di racimolare qualche moneta, Basilio è una figura che rimarrà sempre sullo sfondo delle vicende della trilogia (apparirà anche ne “Le nozze di Figaro”) a complicare le cose per i nostri protagonisti. Qui informa il dottore della voce secondo cui è giunto in città il Conte d'Almaviva, ovvero colui che già a Madrid aveva segretamente adocchiato la ragazza (“l'incognito amante della Rosina”, dice Bartolo). Come fronteggiare la concorrenza di un nobile altolocato e potente? Don Basilio suggerisce al tutore di “inventar qualche favola che al pubblico lo metta in mala vista, che comparir lo faccia un uomo infame”... Una calunnia, insomma!

L’altro “cattivo”, che accompagna e cerca di favorire Bartolo nei suoi progetti, è Don Basilio; la sua connotazione è talmente negativa («ipocrita», «imbroglion», «collo torto» sono solo alcuni dei “complimenti” che colleziona durante l’opera) che di fatto diventa forse il personaggio più nettamente caricaturale del “Barbiere”. La sua presenza in scena è quantitativamente inferiore a quella di Bartolo, ma da una parte colleziona entrate memorabili come quella che scatena il quintetto [del secondo atto], dall’altra Rossini a lui affida la celebre aria della calunnia dall’effetto irresistibile e la cui estensione vocale dovette mettere in difficoltà non pochi cantanti, tant’è che sino a tempi recenti era invalso l’uso di trasportarla un tono sotto (dall’originale Re a Do). Non è dunque un caso che nella storia esecutiva del “Barbiere” siano stati molti i bassi di fama a volersi cimentare in questo ruolo, sulle orme di quel Zenobio Vitarelli che tenne a battesimo il personaggio e che Rossini rincontrò l’anno dopo in occasione della prima della “Cenerentola” (dove interpretava Alidoro).L'idea di calunniare il Conte però non piace al frettoloso Bartolo (tanto che non sarà ripresa né avrà ripercussioni sul resto della vicenda, tranne un breve accenno nel secondo atto quando il Conte stesso – nei panni di Don Alonso – dimostrerà di essere un “degno e vero scolar di Don Basilio” suggerendo qualche cosa di molto simile). Ma l'aria della calunnia serve comunque per tratteggiare anche musicalmente il personaggio e il suo carattere (come già fatto in precedenza con le cavatine di Figaro e di Rosina) e renderlo indimenticabile allo spettatore. Quanto al “crescendo” di cui parlavamo prima, uno degli stilemi più tipici e riconoscibili di Rossini, esso viene ottenuto dal compositore non soltanto alzando lentamente il volume del suono ma anche introducendo gradualmente nuovi strumenti e persino andando di pari passo con le parole del libretto (dove si passa da “venticello” a “temporale”).(Stefano Piana)

La descrizione della calunnia, paragonata a un «venticello» che cresce lentamente ma inesorabilmente sino a diventare «un tremuoto, un temporale» è un invito irresistibile per il compositore, che costruisce su tale testo quello che sarà destinato a diventare il crescendo rossiniano per antonomasia. Ancora una volta ci troviamo di fronte al classico inciso che crea una catena musicale inarrestabile nella quale le ossessive ripetizioni acquistano man mano forza sino ad arrivare all’esplosione «come un colpo di cannone», amplificato da un colpo di grancassa in fortissimo. Il crescendo musicale [...] assume dunque una rilevanza tutta particolare poiché aderisce a un crescendo insito nel testo e, viceversa, finisce per essere amplificato dalle parole che ha il compito di accompagnare. Dopo tutto ciò la sorte del «meschino calunniato» è segnata, e viene descritta nella parte finale dell’aria, che ha la forma quasi di una cabaletta.(Stefano Piana)

[Il crescendo rossiniano] è un passaggio progressivo dall’ombra fonda alla luce sfolgorante, dal mistero alla realta, dalla forma larvale alla vitalita piena, dalla quiete meditativa all’esaltazione lirica. L’effetto ha qualcosa di orgiastico, di frenetico, di travolgente, di trionfale. La risposta in fortissimo degli altri istrumenti, specie dei bassi, al crescendo, è uno scatenarsi di sana gioia e di vigore, l’esplosione di una certezza dominatrice, di un consenso entusiastico istintivo; nell’insieme, qualcosa che rasenta da un lato il miracolo, dall’altro la follia.Clicca qui per il testo del recitativo che precede il brano ("Sì sì, la vincerò").(Gino Roncaglia)

ROSINA

Sì sì, la vincerò. Potessi almeno

mandargli questa lettera. Ma come?

Di nessun qui mi fido;

il tutore ha cent'occhi.

Basta, basta; sigilliamola intanto.

(Va allo scrittoio e suggella la lettera.)

Con Figaro, il barbier, dalla finestra

discorrer l'ho veduto più d'un'ora;

Figaro è un galantuomo,

un giovin di buon core...

Chi sa ch'ei non protegga il nostro amore.

FIGARO (entrando)

Oh buon dì, signorina!

ROSINA

Buon giorno, signor Figaro.

FIGARO

Ebbene, che si fa?

ROSINA

Si muor di noia.

FIGARO

Oh diavolo! Possibile!

Un ragazza bella e spiritosa?

ROSINA

Ah, ah, mi fate ridere!

Che mi serve lo spirito,

che giova la bellezza,

se chiusa io sempre sto fra quattro mura

che mi par d'esser proprio in sepoltura?

FIGARO

In sepoltura? ohibò!

(chiamandola a parte)

Sentite, io voglio...

ROSINA

Ecco il tutor.

FIGARO

Davvero?

ROSINA

Certo, certo; è il suo passo.

FIGARO

Salva, salva; fra poco

ci rivedrem: ho a dirvi qualche cosa.

ROSINA

E ancor io, signor Figaro.

FIGARO

Bravissima. Vado.

(Si nasconde)

ROSINA

Quanto è garbato!

BARTOLO (entrando)

Ah, disgraziato Figaro!

ah, indegno! ah, maledetto! ah, scellerato!

ROSINA

(Ecco qua: sempre grida.)

BARTOLO

Ma si può dar di peggio!

Uno spedale ha fatto

di tutta la famiglia

a forza d'oppio, sangue e stranutiglia.

(a Rosina)

Signorina, il barbiere lo vedeste?

ROSINA

Perché?

BARTOLO

Perché lo vo' sapere.

ROSINA

Forse anch'egli v'adombra?

BARTOLO

E perché no?

ROSINA

Ebben, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto,

gli ho parlato, mi piace, m'è simpatico

il suo discorso, il suo gioviale aspetto.

(Crepa di rabbia, vecchio maledetto!)

(Parte.)

BARTOLO

Vedete che grazietta!

Più l'amo, e più mi sprezza la briccona.

Certo, certo è il barbiere

che la mette in malizia.

Chi sa cosa le ha detto!

Chi sa! Or lo saprò. Ehi. Berta. Ambrogio!

BERTA (entrando e starnutendo)

Eccì!

AMBROGIO (entrando e sbadigliando)

Aah! che comanda?

BARTOLO

Dimmi...

BERTA

Eccì!

BARTOLO

Il barbiere parlato ha con Rosina?

BERTA

Eccì!

BARTOLO

Rispondi almen tu, babbuino!

AMBROGIO (sbadigliando)

Aah, aah!

BARTOLO

Che pazïenza!

AMBROGIO

Aah, aah! che sonno!

BARTOLO

Ebben?

BERTA

Venne, ma io...

BARTOLO

Rosina...

AMBROGIO

Aah!

BERTA

Eccì!

BARTOLO

Che serve! Eccoli qua, son mezzo morti.

Andate.

AMBROGIO

Aah!

BERTA

Eccì!

BARTOLO

Eh, il diavol che vi porti!

(Berta e Ambrogio partono)

Ah! Barbiere d'inferno, tu me la pagherai.

(Entra Don Basilio)

Qua, Don Basilio; giungete a tempo!

Oh! Io voglio, per forza o per amor,

dentro domani sposar la mia Rosina.

Avete inteso?

BASILIO (dopo molte riverenze)

Eh, voi dite benissimo

e appunto io qui veniva ad avvisarvi...

(chiamando a parte)

Ma segretezza! è giunto

il Conte d'Almaviva.

BARTOLO

Chi? L'incognito amante

della Rosina?

BASILIO

Appunto quello.

BARTOLO

Oh diavolo!

Ah, qui ci vuol rimedio!

BASILIO

Certo; ma alla sordina.

BARTOLO

Sarebbe a dir?

BASILIO

Così, con buona grazia

bisogna principiare

a inventar qualche favola

che al pubblico lo metta in mala vista,

che comparir lo faccia

un uomo infame, un'anima perduta.

Io, io vi servirò: fra quattro giorni,

credete a me, Basilio ve lo giura,

noi lo farem sloggiar da queste mura.

BARTOLO

E voi credete...?

BASILIO

Oh certo! è il mio sistema.

E non sbaglia.

BARTOLO

E vorreste...?

Ma una calunnia...

BASILIO

Ah, dunque

la calunnia cos'è voi non sapete?

BARTOLO

No, davvero.

BASILIO

No? Uditemi e tacete.

Clicca qui per il testo de "La calunnia è un venticello".

BASILIOLa calunnia è un venticello,

un'auretta assai gentile,

che insensibile, sottile,

leggermente, dolcemente,

incomincia a sussurrar.

Piano piano, terra terra,

sottovoce, sibilando,

va scorrendo, va ronzando;

nelle orecchie della gente

s'introduce destramente

e le teste ed i cervelli

fa stordire e fa gonfiar.

Dalla bocca fuori uscendo

lo schiamazzo va crescendo,

prende forza a poco a poco,

vola già di loco in loco;

sembra il tuono, la tempesta

che nel sen della foresta

va fischiando, brontolando

e ti fa d'orror gelar.

Alla fin trabocca e scoppia,

si propaga, si raddoppia,

e produce un'esplosione

come un colpo di cannone,

un tremuoto, un temporale,

un tumulto generale,

che fa l'aria rimbombar.

E il meschino calunniato,

avvilito, calpestato,

sotto il pubblico flagello

per gran sorte ha crepar.

Clicca qui per il testo del recitativo che segue ("Ah! che ne dite?").

BASILIO

Ah! che ne dite?

BARTOLO

Eh! sarà ver, ma intanto

si perde tempo e qui stringe il bisogno.

No: vo' fare a mio modo:

in mia camera andiam. Voglio che insieme

i1 contratto di nozze ora stendiamo.

Quando sarà mia moglie,

da questi zerbinotti innamorati

metterla in salvo sarà pensier mio.

BASILIO

(Vengan denari: al resto son qua io.)

(Entrano nella prima camera a destra.)

Paolo Montarsolo (Basilio)

dir: Claudio Abbado (1971)

Riccardo Zanellato (2005)

Nicolai Ghiaurov (2001) | Ferruccio Furlanetto (1981) |

Ezio Pinza (1946) | Ruggero Raimondi (1974) |

L'aria è talmente nota da essere transitata nella musica e nella cultura popolare anche in tempi recenti.

"La calunnia è un venticello" di Edoardo Bennato, dall'album "Pronti a salpare" (2015).

La canzone è dedicata a Enzo Tortora e a Mia Martini.

Elio e le Storie Tese a "Serata d'onore: Lirica" (2008) | Sigla di "Non è la Rai" (1994) (canta Alessia Marinangeli) |

Abbiamo già intravisto Rosina al balcone, e udito la sua voce, ma soltanto adesso arriviamo a conoscerla pienamente e a constatarne il carattere deciso e indomabile, grazie a una cavatina che non era presente né in Beaumarchais né in Paisiello, ma è tutto frutto dell'ingegno di Sterbini e Rossini. Altro (ennesimo) brano celebre dell'opera, immancabile nel repertorio di ogni soprano di coloratura che si rispetti (anche se la parte originale è stata scritta per contralto, vedi sotto), “Una voce poco fa” è un'aria che presenta notevoli difficoltà ma che si staglia immediatamente nella memoria dell'ascoltatore, in particolare per la vivace parte finale, la cabaletta, quella in cui la ragazza descrive sé stessa e la propria risoluzione con abbondanza di particolari:

Abbiamo già intravisto Rosina al balcone, e udito la sua voce, ma soltanto adesso arriviamo a conoscerla pienamente e a constatarne il carattere deciso e indomabile, grazie a una cavatina che non era presente né in Beaumarchais né in Paisiello, ma è tutto frutto dell'ingegno di Sterbini e Rossini. Altro (ennesimo) brano celebre dell'opera, immancabile nel repertorio di ogni soprano di coloratura che si rispetti (anche se la parte originale è stata scritta per contralto, vedi sotto), “Una voce poco fa” è un'aria che presenta notevoli difficoltà ma che si staglia immediatamente nella memoria dell'ascoltatore, in particolare per la vivace parte finale, la cabaletta, quella in cui la ragazza descrive sé stessa e la propria risoluzione con abbondanza di particolari:

Basta la promessa di Almaviva di una ricompensa in oro che Figaro mette subito in moto le meningi, pronto a trovare una soluzione al problema attuale del Conte: come entrare in casa di Bartolo e parlare con Rosina. Il duetto che ne consegue è una delle vette dell'opera e dell'intera produzione rossiniana, per la ricchezza di temi e di melodie, per la varietà di situazioni musicali, per la fusione fra due voci e “tipi” di personaggi così diversi fra loro: il raffinato artistocratico (tenore) e l'ingegnoso – e un po' avido – popolano (basso o baritono). I cantanti esordiscono con “due strofe parallele (la prima affidata a Figaro, la seconda al Conte) musicalmente abbastanza simili, chiuse entrambe con un passaggio virtuosistico terzinato che si attaglia al «vulcano» in cui si sta per trasformare la mente del factotum” (Stefano Piana). Dopodiché, una dopo l'altra, il barbiere espone al Conte non una ma ben due “trovate”: fingersi un soldato del reggimento appena giunto in città (e come tale chiedere alloggio nella casa di Bartolo: all'epoca, in caso di necessità, i comuni cittadini erano tenuti a mettere a disposizione delle camere per le forze armate), e – come se non bastasse – passare per ubriaco in modo da ridurre al minimo i sospetti dell'anziano dottore.

Basta la promessa di Almaviva di una ricompensa in oro che Figaro mette subito in moto le meningi, pronto a trovare una soluzione al problema attuale del Conte: come entrare in casa di Bartolo e parlare con Rosina. Il duetto che ne consegue è una delle vette dell'opera e dell'intera produzione rossiniana, per la ricchezza di temi e di melodie, per la varietà di situazioni musicali, per la fusione fra due voci e “tipi” di personaggi così diversi fra loro: il raffinato artistocratico (tenore) e l'ingegnoso – e un po' avido – popolano (basso o baritono). I cantanti esordiscono con “due strofe parallele (la prima affidata a Figaro, la seconda al Conte) musicalmente abbastanza simili, chiuse entrambe con un passaggio virtuosistico terzinato che si attaglia al «vulcano» in cui si sta per trasformare la mente del factotum” (Stefano Piana). Dopodiché, una dopo l'altra, il barbiere espone al Conte non una ma ben due “trovate”: fingersi un soldato del reggimento appena giunto in città (e come tale chiedere alloggio nella casa di Bartolo: all'epoca, in caso di necessità, i comuni cittadini erano tenuti a mettere a disposizione delle camere per le forze armate), e – come se non bastasse – passare per ubriaco in modo da ridurre al minimo i sospetti dell'anziano dottore. Prima di congedarsi, il Conte chiede a Figaro dove potrà trovarlo in caso di necessità, e il barbiere gli indica la propria bottega (in scena, oppure tra le quinte), descrivendola per filo e per segno. Qui la forma musicale cambia completamente, diventando ancora più particolare (l'orchestra introduce un nuovo tema, ma la voce di Figaro rimane fissa su una singola nota), rendendo assolutamente memorabile la descrizione e l'indirizzo del negozio di Figaro (anche se, di fatto, esso non ha alcuna importanza per la trama) e facendolo entrare nell'immaginario collettivo e nella cultura generale. Chi non sa che la bottega del barbiere si trova al numero quindici (“a mano manca”, ovvero sul lato sinistro della strada)?

Prima di congedarsi, il Conte chiede a Figaro dove potrà trovarlo in caso di necessità, e il barbiere gli indica la propria bottega (in scena, oppure tra le quinte), descrivendola per filo e per segno. Qui la forma musicale cambia completamente, diventando ancora più particolare (l'orchestra introduce un nuovo tema, ma la voce di Figaro rimane fissa su una singola nota), rendendo assolutamente memorabile la descrizione e l'indirizzo del negozio di Figaro (anche se, di fatto, esso non ha alcuna importanza per la trama) e facendolo entrare nell'immaginario collettivo e nella cultura generale. Chi non sa che la bottega del barbiere si trova al numero quindici (“a mano manca”, ovvero sul lato sinistro della strada)?

E infine, dopo un altro rapido scambio di battute in cui sembra quasi che Figaro voglia concludere i pensieri iniziati dal suo padrone (“Porterò meco...” “...la borsa piena”), questo incredibile duetto si conclude con un altro passaggio che mette a confronto i due personaggi (e la loro diversità psicologica) mentre cantano su uno stesso tema musicale. Mentre il Conte, da eroe romantico ed “elevato”, si lancia in aulici slanci di ardore amoroso (“Ah, che d'amore la fiamma io sento”), il barbiere pregusta più prosaicamente il denaro che gli giungerà dall'impresa (“Delle monete il suon già sento”). L'aristocratico si esprime con i suoi consueti vocalizzi (è pienamente tornato nel ruolo di Almaviva, non più Lindoro), Figaro invece ricorre a un sillabato che richiama proprio la caduta a cascata delle monete d'oro. Entrambi, comicamente, terminano i loro monologhi interiori risincronizzandosi melodicamente e con parole identiche: “D'ardore insolito quest'alma accende, e di me stesso maggior mi fa”. Rossini utilizza qui davvero tutte le armi a sue disposizione per la scrittura di un duetto i cui due elementi talvolta si oppongono e talvolta si fondono o si complementano.

E infine, dopo un altro rapido scambio di battute in cui sembra quasi che Figaro voglia concludere i pensieri iniziati dal suo padrone (“Porterò meco...” “...la borsa piena”), questo incredibile duetto si conclude con un altro passaggio che mette a confronto i due personaggi (e la loro diversità psicologica) mentre cantano su uno stesso tema musicale. Mentre il Conte, da eroe romantico ed “elevato”, si lancia in aulici slanci di ardore amoroso (“Ah, che d'amore la fiamma io sento”), il barbiere pregusta più prosaicamente il denaro che gli giungerà dall'impresa (“Delle monete il suon già sento”). L'aristocratico si esprime con i suoi consueti vocalizzi (è pienamente tornato nel ruolo di Almaviva, non più Lindoro), Figaro invece ricorre a un sillabato che richiama proprio la caduta a cascata delle monete d'oro. Entrambi, comicamente, terminano i loro monologhi interiori risincronizzandosi melodicamente e con parole identiche: “D'ardore insolito quest'alma accende, e di me stesso maggior mi fa”. Rossini utilizza qui davvero tutte le armi a sue disposizione per la scrittura di un duetto i cui due elementi talvolta si oppongono e talvolta si fondono o si complementano.

Riconosciuto Figaro, Almaviva esce dal proprio nascondiglio e si palesa. Anche il barbiere lo riconosce (era stato al suo servizio, prima di aprire la propria bottega a Siviglia), tanto che lo chiama “Eccellenza”, ma il Conte gli spiega di non volere che nessuno sappia il suo nome e il suo rango. Segue un lunghissimo recitativo in cui si spiegano tutte le premesse e i presupposti dell'intera vicenda: fra il termine della cavatina del barbiere e l'inizio del numero musicale successivo, a seconda dell'allestimento, possono trascorrere anche sette-otto minuti! Se l'opera fosse stata composta anche solo qualche anno più tardi, l'intera sequenza sarebbe stata senza dubbio accompagnata almeno in parte dall'orchestra (e nel secondo atto ci sarà una situazione simile, verso il finale). Si confronti, invece, con alcuni momenti (come il lungo finale del primo atto) dove l'accompagnamento orchestrale non viene mai meno. Uno dei pochi difetti della struttura musicale del “Barbiere” sta proprio nell'essere un po' squilibrata fra recitativi e momenti cantati.

Riconosciuto Figaro, Almaviva esce dal proprio nascondiglio e si palesa. Anche il barbiere lo riconosce (era stato al suo servizio, prima di aprire la propria bottega a Siviglia), tanto che lo chiama “Eccellenza”, ma il Conte gli spiega di non volere che nessuno sappia il suo nome e il suo rango. Segue un lunghissimo recitativo in cui si spiegano tutte le premesse e i presupposti dell'intera vicenda: fra il termine della cavatina del barbiere e l'inizio del numero musicale successivo, a seconda dell'allestimento, possono trascorrere anche sette-otto minuti! Se l'opera fosse stata composta anche solo qualche anno più tardi, l'intera sequenza sarebbe stata senza dubbio accompagnata almeno in parte dall'orchestra (e nel secondo atto ci sarà una situazione simile, verso il finale). Si confronti, invece, con alcuni momenti (come il lungo finale del primo atto) dove l'accompagnamento orchestrale non viene mai meno. Uno dei pochi difetti della struttura musicale del “Barbiere” sta proprio nell'essere un po' squilibrata fra recitativi e momenti cantati. Nella sua breve apparizione al balcone in compagnia del tutore, anche Rosina comincia a mettere in mostra le proprie qualità: è di temperamento deciso e intraprendente, sa bene quel che vuole (“Tutto è disposta a fare, per rompere le sue catene, la sventurata Rosina”) ed è pronta ad osare per ottenerlo. Al pari di Figaro, è piena di idee e di risorse: lo vedremo più avanti, ma anche già ora da come riesce a far giungere nelle mani del Conte (per adesso soltanto uno sconosciuto che ha notato aggirarsi sotto le sue stanze, evidentemente interessato a lei) un biglietto in cui gli chiede informazioni sul suo conto e sulle sue intenzioni: fa credere a Bartolo che si tratti dello spartito di una nuova aria musicale, tratta da un fantomatico melodramma chiamato “L'inutil precauzione”, il cui titolo si riferisce ironicamente ai tentativi dello stesso tutore di tenere a bada la fanciulla. Vedremo più avanti che in effetti Rosina (come ogni ragazza di buona famiglia che si rispetti) prende lezioni di musica e di canto. Suo maestro (citato al termine del recitativo) è Don Basilio, prete (probabilmente gesuita) dalla natura pettegola e intrigante, pronto a tutto pur di accattivarsi le simpatie dei potenti e di intascare qualche soldo. “È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino”, lo descrive Figaro.

Nella sua breve apparizione al balcone in compagnia del tutore, anche Rosina comincia a mettere in mostra le proprie qualità: è di temperamento deciso e intraprendente, sa bene quel che vuole (“Tutto è disposta a fare, per rompere le sue catene, la sventurata Rosina”) ed è pronta ad osare per ottenerlo. Al pari di Figaro, è piena di idee e di risorse: lo vedremo più avanti, ma anche già ora da come riesce a far giungere nelle mani del Conte (per adesso soltanto uno sconosciuto che ha notato aggirarsi sotto le sue stanze, evidentemente interessato a lei) un biglietto in cui gli chiede informazioni sul suo conto e sulle sue intenzioni: fa credere a Bartolo che si tratti dello spartito di una nuova aria musicale, tratta da un fantomatico melodramma chiamato “L'inutil precauzione”, il cui titolo si riferisce ironicamente ai tentativi dello stesso tutore di tenere a bada la fanciulla. Vedremo più avanti che in effetti Rosina (come ogni ragazza di buona famiglia che si rispetti) prende lezioni di musica e di canto. Suo maestro (citato al termine del recitativo) è Don Basilio, prete (probabilmente gesuita) dalla natura pettegola e intrigante, pronto a tutto pur di accattivarsi le simpatie dei potenti e di intascare qualche soldo. “È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino”, lo descrive Figaro. Il Conte si presenta dunque come Lindoro, giovane “amoroso e sincero” ma povero (è soltanto il primo dei tre travestimenti che il facoltoso nobile metterà in atto nel corso dell'opera). Il nome (che curiosamente Rossini aveva già utilizzato tre anni prima per un personaggio de “L'Italiana in Algeri”) comunica la sensazione di “lindo, pulito”, ma cela dentro di sé anche un riferimento alle ricchezze del nobiluomo, con quell'“oro”. (E a ben vedere, col senno di poi, “ricco non sono” non è l'unica bugia, visto che negli anni a venire anche l'anima "fida e costante" non si rivelerà tale). La situazione ci pare molto simile a quella del "Don Giovanni" di Mozart in cui il protagonista, a sua volta sotto una falsa identità, intonava una serenata "semplice" ma estremamente dolce e toccante ("

Il Conte si presenta dunque come Lindoro, giovane “amoroso e sincero” ma povero (è soltanto il primo dei tre travestimenti che il facoltoso nobile metterà in atto nel corso dell'opera). Il nome (che curiosamente Rossini aveva già utilizzato tre anni prima per un personaggio de “L'Italiana in Algeri”) comunica la sensazione di “lindo, pulito”, ma cela dentro di sé anche un riferimento alle ricchezze del nobiluomo, con quell'“oro”. (E a ben vedere, col senno di poi, “ricco non sono” non è l'unica bugia, visto che negli anni a venire anche l'anima "fida e costante" non si rivelerà tale). La situazione ci pare molto simile a quella del "Don Giovanni" di Mozart in cui il protagonista, a sua volta sotto una falsa identità, intonava una serenata "semplice" ma estremamente dolce e toccante ("