Al sarcasmo di Carmen, ai suoi dubbi sull'amore incondizionato di Don José, lui risponde con quella che è una delle dichiarazioni d'amore tra le più accorate e sconvolgenti di tutto il repertorio lirico, forse la resa più assoluta alla passione, riconoscendo l'impotenza della ragione a fronteggiarla.

Le sue parole sono struggenti ed accorate e la musica si allarga in una delle pagine più belle e significative dell'opera, nel tentativo di trovare le note giuste per esprimere l'indicibile, il conflitto tra ragione e passione quando tutta l'anima è già stata presa e soggiogata dal tormento amoroso e dalla sua estasi.

La romanza inizia con il riferimento al fiore scagliato su di lui come una fucilata, vero e proprio “colpo di fulmine”, piccolo fiore profumato da lui conservato per tutto il tempo della prigionia e simbolo vivente del potere della donna da cui proveniva. Tutto il conflitto interiore, se respingere o arrendersi alla passione, viene infatti vissuto attraverso il fiore, se inebriarsi totalmente del suo profumo o respingerlo, maledicendo il momento in cui lo aveva raccolto. Ma si può non raccogliere quello che è partito da un dio? Perché Kama stesso, il dio indiano dell'amore, lo ricordiamo, usa un fiore come punta delle sue frecce. Respingere l'effetto del fiore sarebbe, come riconosce Don José stesso, un atto blasfemo.

Al sarcasmo di Carmen, ai suoi dubbi sull'amore incondizionato di Don José, lui risponde con quella che è una delle dichiarazioni d'amore tra le più accorate e sconvolgenti di tutto il repertorio lirico, forse la resa più assoluta alla passione, riconoscendo l'impotenza della ragione a fronteggiarla.

Le sue parole sono struggenti ed accorate e la musica si allarga in una delle pagine più belle e significative dell'opera, nel tentativo di trovare le note giuste per esprimere l'indicibile, il conflitto tra ragione e passione quando tutta l'anima è già stata presa e soggiogata dal tormento amoroso e dalla sua estasi.

La romanza inizia con il riferimento al fiore scagliato su di lui come una fucilata, vero e proprio “colpo di fulmine”, piccolo fiore profumato da lui conservato per tutto il tempo della prigionia e simbolo vivente del potere della donna da cui proveniva. Tutto il conflitto interiore, se respingere o arrendersi alla passione, viene infatti vissuto attraverso il fiore, se inebriarsi totalmente del suo profumo o respingerlo, maledicendo il momento in cui lo aveva raccolto. Ma si può non raccogliere quello che è partito da un dio? Perché Kama stesso, il dio indiano dell'amore, lo ricordiamo, usa un fiore come punta delle sue frecce. Respingere l'effetto del fiore sarebbe, come riconosce Don José stesso, un atto blasfemo.

Mi mettevo a maledirti,Conosciamo l'esistenza dei filtri d'amore, di pratiche magiche finalizzate a indurre la passione amorosa per sottomettere gli uomini riottosi al potere di Eros, e da sempre queste credenze ci hanno affascinato e spaventato. È magia nera o un benevolo aiuto per aprire cuori induriti alla dolcezza dell'amore? La risposta non è mai univoca e tutto dipende dalla personalità di base della “vittima”. Parlare di incantesimo è un modo per riconoscere lo scacco della volontà; c'è qualcosa che irrompe, una forza più grande dell'Io razionale, con cui finalmente dobbiamo fare i conti.

E detestarti, a dirmi:

Perché il destino ha voluto

Metterla sul mio cammino?

Poi mi dicevo blasfemo,

E non sentivo in me,

Non sentivo

Che una sola brama, una speranza sola:

Rivederti, oh Carmen, sì, rivederti!

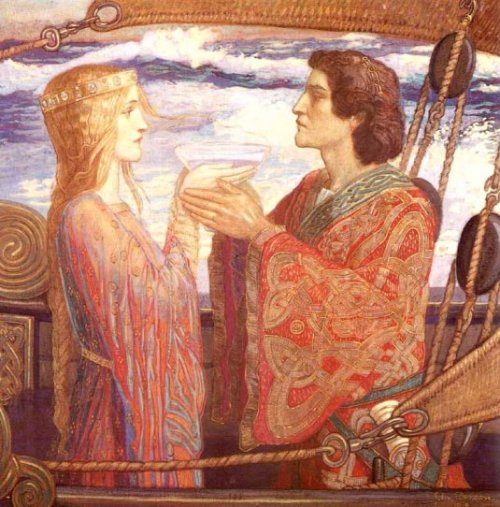

Nel “Tristano e Isotta” di Wagner troviamo una situazione apparentemente analoga, ma anche profondamente diversa. C'è un filtro d'amore che agisce inesorabilmente, inducendo una passione irresistibile, ma lì tutti e due i protagonisti bevono lo stesso filtro e quindi siamo di fronte ad una perfetta reciprocità, mentre in “Carmen” è solo l'uomo che subisce l'arcano potere. La situazione è asimmetrica e il potere molto sbilanciato. Tristano e Isotta si erano già incontrati in circostanze insolite e il loro cuore aveva avuto il presagio dell'amore a cui la loro ragione non voleva cedere, per motivi diversi, ma ambedue sono persone forti e la lotta per non cedere alla passione cade contemporaneamente, gettandosi uno nelle braccia dell'altro in un reciproco abbandono e fiducia totale. Il loro diventa, insieme a quello di Giulietta e Romeo, che però rimane confinato all'adolescenza, l'archetipo dell'”amour-passion”, l'impossibile sogno di realizzazione dell'amore perfetto, che segna la tradizione romantica di tutto l'occidente, preso a modello da Denis de Rougemont nel famoso saggio “L'amore e l'occidente”. Il filtro non fa che costringerli ad ammettere quello che segretamente già vivevano e che cercavano di nascondere dietro l'orgoglio e un presunto risentimento e persino odio, a conferma che la passione può prendere la strada dell'amore o dell'odio, a seconda dei momenti e delle circostanze. Sono infatti le due facce della stessa medaglia.

Nel “Tristano e Isotta” di Wagner troviamo una situazione apparentemente analoga, ma anche profondamente diversa. C'è un filtro d'amore che agisce inesorabilmente, inducendo una passione irresistibile, ma lì tutti e due i protagonisti bevono lo stesso filtro e quindi siamo di fronte ad una perfetta reciprocità, mentre in “Carmen” è solo l'uomo che subisce l'arcano potere. La situazione è asimmetrica e il potere molto sbilanciato. Tristano e Isotta si erano già incontrati in circostanze insolite e il loro cuore aveva avuto il presagio dell'amore a cui la loro ragione non voleva cedere, per motivi diversi, ma ambedue sono persone forti e la lotta per non cedere alla passione cade contemporaneamente, gettandosi uno nelle braccia dell'altro in un reciproco abbandono e fiducia totale. Il loro diventa, insieme a quello di Giulietta e Romeo, che però rimane confinato all'adolescenza, l'archetipo dell'”amour-passion”, l'impossibile sogno di realizzazione dell'amore perfetto, che segna la tradizione romantica di tutto l'occidente, preso a modello da Denis de Rougemont nel famoso saggio “L'amore e l'occidente”. Il filtro non fa che costringerli ad ammettere quello che segretamente già vivevano e che cercavano di nascondere dietro l'orgoglio e un presunto risentimento e persino odio, a conferma che la passione può prendere la strada dell'amore o dell'odio, a seconda dei momenti e delle circostanze. Sono infatti le due facce della stessa medaglia.Ma Tristano è un “cavaliere perfetto”, allenato sia al valore militare che alla disciplinata obbedienza al suo re, il campione di tutta la cavalleria, e Isotta una principessa destinata a diventare regina, abituata sia al comando che a una ferrea autodisciplina. La loro lotta interiore come anche la loro resa sono perfettamente sincrone, come alla pari sono le forti personalità. Non così è per Don José: la sua resa incondizionata è espressione di una debolezza estrema, una asimmetria quasi ontologica di fronte alla forza e al potere di seduzione di Carmen, una situazione già inizialmente sconvolgente e drammatica.

Perché t’era bastato apparire,Wagner e Bizet tracciano due mondi amorosi che giustamente Nietzsche ha riconosciuto agli antipodi, anche musicalmente, innamorandosi prima dell'uno e poi dell'altro: della nordica e brumosa sublimità del "Tristano" di Wagner nella sua esaltata giovinezza, e della mediterranea, accesa e più terrena passionalità della "Carmen" di Bizet nella tormentata e drammatica maturità.

Gettar su me un solo sguardo,

Per impadronirti di tutto il mio essere...

Don José sta trasferendo la sua tendenza alla dipendenza tutta su Carmen e, dopo un breve tentativo per sottrarsi a quello che lui sente essere una “stregoneria”, si arrende totalmente. Il carattere di José, che abbiamo già iniziato a delineare nei quadri precedenti, è ora in piena luce. Il suo porsi in disparte, il cercare di defilarsi quando escono le sigaraie con tutta la loro carica erotica, si rivela per quello che è: una maschera, un meccanismo di difesa che può reggere di fronte alla maggior parte delle ragazze, che ostentatamente non guarda occupandosi dei suoi lavoretti, ma che si frantuma davanti all'assalto diretto di Carmen, la meno inibita e la più sfrontata. Dietro questa maschera di virile superiorità c'è una grande fragilità, e anche l'amore per Micaëla è solo uno degli espedienti per proteggersi dal nuovo, dall'imprevisto che la vita può metterci davanti rovesciando le certezze e le sicurezze illusoriamente coltivate.

José è veramente posseduto da un grande “complesso materno”, quella condizione di apparente stabilità poggiata sull'attaccamento alle origini, alle abitudini e al mondo affettivo che sembra promettere tranquillità e pace, a patto che si rimanga entro i suoi confini. La caratteristica più importante di tale situazione psicologica è la “dipendenza”, un bisogno di rimanere “attaccati”, di non perdere di vista la persona su cui cade tale attaccamento. L'amore, per la persona dipendente, è solo una falsa possibilità di liberazione e di esperienza di un nuovo modo di essere perché viene usato, se pur inconsciamente, per spostare la dipendenza dalle persone e dalle abitudini dell'infanzia su altri. Non si arriva mai a conoscere la persona che si ama perché il vero scopo, quello indicibile e segreto, non è l'interesse per l'altro in quanto persona, ma il desiderio di depositare sé stessi, di consegnare la propria anima, di affidarsi come il bimbo si affida totalmente nelle braccia della madre. Si rimane attaccati irresistibilmente come il ferro attratto dalla calamita o la falena dalla lampada.

José è veramente posseduto da un grande “complesso materno”, quella condizione di apparente stabilità poggiata sull'attaccamento alle origini, alle abitudini e al mondo affettivo che sembra promettere tranquillità e pace, a patto che si rimanga entro i suoi confini. La caratteristica più importante di tale situazione psicologica è la “dipendenza”, un bisogno di rimanere “attaccati”, di non perdere di vista la persona su cui cade tale attaccamento. L'amore, per la persona dipendente, è solo una falsa possibilità di liberazione e di esperienza di un nuovo modo di essere perché viene usato, se pur inconsciamente, per spostare la dipendenza dalle persone e dalle abitudini dell'infanzia su altri. Non si arriva mai a conoscere la persona che si ama perché il vero scopo, quello indicibile e segreto, non è l'interesse per l'altro in quanto persona, ma il desiderio di depositare sé stessi, di consegnare la propria anima, di affidarsi come il bimbo si affida totalmente nelle braccia della madre. Si rimane attaccati irresistibilmente come il ferro attratto dalla calamita o la falena dalla lampada.Don José non conosce e non conoscerà mai Carmen come donna autonoma, non la capirà mai neanche quando crede di essere con lei e di seguirla, e cercherà sempre e solo di starle “attaccato”, in una vicinanza che non permette né la conoscenza (per quella ci vuole una certa distanza) né l'estasi simbiotica (per quella ci vuole reciprocità). Il suo canto d'amore è già intriso di sofferenza e pathos. E mentre sta cercando di convincere la donna adorata del suo amore, lo vediamo già disperato. Soffre ora e soffrirà ancora...

Clicca qui per il testo di "La fleur que tu m’avais jetée".

JOSÉ (Il va chercher sous sa veste d’uniforme la fleur de cassie que Carmen lui a jetée au premier acte.) La fleur que tu m’avais jetée, dans ma prison m’était restée. Flétrie et sèche, cette fleur gardait toujours sa douce odeur; et pendant des heures entières, sur mes yeux, fermant mes paupières, de cette odeur je m’enivrais et dans la nuit je te voyais! Je me prenais à te maudire, à te détester, à me dire: pourquoi faut-il que le destin l’ait mise là sur mon chemin? Puis je m’accusais de blasphème, et je ne sentais en moi-même, je ne sentais qu’un seul désir, un seul désir, un seul espoir: te revoir, ô Carmen, oui, te revoir! Car tu n’avais eu qu’à paraître, qu’à jeter un regard sur moi, pour t’emparer de tout mon être, ô ma Carmen! et j’étais une chose à toi! Carmen, je t’aime! |

JOSÉ (Cerca sotto la sua uniforme il fiore di gaggia che Carmen gli aveva gettato nel primo atto.) Il fiore che tu mi avevi gettato è rimasto con me in prigione. Appassito e secco, questo fiore ha conservato sempre il suo dolce profumo; e per ore intere, chiudendo le palpebre, mi inebriavo di questo profumo e durante la notte ti vedevo! Mi mettevo a maledirti, a odiarti, a dire a me stesso: “Perché il destino l’ha voluta mettere sulla mia strada?” Poi mi accusavo di blasfemia, e non sentivo altro in me stesso, che un solo desiderio, un solo desiderio, una sola speranza: rivederti, Carmen, sì, rivederti! Perché ti è bastato apparire il tempo di gettare uno sguardo su di me, per impossessarti di tutto il mio essere, o mia Carmen! E sono stato tuo! Carmen, ti amo! |

Placido Domingo (Don José)

dir: Carlos Kleiber (1978)

Jon Vickers (Don José)

dir: Herbert von Karajan (1967)

Franco Corelli (1963) | Giuseppe Di Stefano (1956) |

Enrico Caruso (1909) | Jonas Kaufmann (2006) |

Alfredo Kraus (in italiano) | Piotr Beczala (2015) |

Finalmente uniti!

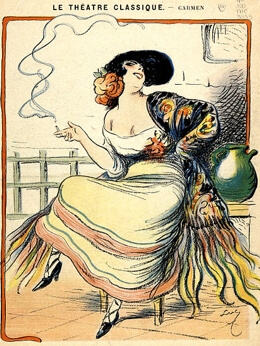

Finalmente uniti! Siamo abituati a dare il nome di “narcisismo” alla tendenza di mettere al centro di tutto la propria persona e i propri desideri, ed è vero che il narcisista vede il mondo solo attraverso il suo riflesso (Narciso che guarda incantato, come ipnotizzato e costretto da una forza superiore, la propria immagine). Ma possiamo liquidare Carmen solo con un termine psichiatrico? Le diagnosi psichiatriche sono spesso delle gabbie, degli schemi in cui rinchiudere le persone che ci disturbano e che crediamo di controllare attraverso “etichette” che con la pretesa di scientificità ci fanno sentire al riparo e confermano la nostra superiore “normalità”.

Ed è anche vero che spesso la personalità narcisista ha tratti in comune con il caratteriale e il sociopatico che si caratterizzano per la debolezza, a volte la mancanza quasi assoluta, del senso morale e del dovere. Non riscontriamo anche in Carmen queste caratteristiche?

Siamo abituati a dare il nome di “narcisismo” alla tendenza di mettere al centro di tutto la propria persona e i propri desideri, ed è vero che il narcisista vede il mondo solo attraverso il suo riflesso (Narciso che guarda incantato, come ipnotizzato e costretto da una forza superiore, la propria immagine). Ma possiamo liquidare Carmen solo con un termine psichiatrico? Le diagnosi psichiatriche sono spesso delle gabbie, degli schemi in cui rinchiudere le persone che ci disturbano e che crediamo di controllare attraverso “etichette” che con la pretesa di scientificità ci fanno sentire al riparo e confermano la nostra superiore “normalità”.

Ed è anche vero che spesso la personalità narcisista ha tratti in comune con il caratteriale e il sociopatico che si caratterizzano per la debolezza, a volte la mancanza quasi assoluta, del senso morale e del dovere. Non riscontriamo anche in Carmen queste caratteristiche? Carmen ci affascina e ci spaventa perché ci mostra uno dei nostri volti nascosti, dichiarando in modo aperto e a volte sfacciato quello che segretamente vogliamo ancora. Forse siamo in una delle stanze segrete e rimosse della nostra infanzia, mai del tutto superata, spesso solo cacciata dietro l'angolo del perbenismo con una superficiale imbiancata di altruismo e solidarietà. È il bambino “perverso polimorfo” (a cui tutto è potenzialmente concesso perché per lui non esistono ancora divieti morali!) di Freud, quello che tutti noi siamo stati all'origine, il tenero infante che sorride beato nelle braccia della madre perché lì è al centro del mondo. Quel mondo affettivo che per lui è il Tutto, l'unico universo esistente nella nebulosa coscienza neonatale, il vero paradiso da cui siamo stati cacciati inesorabilmente dalla faticosa nascita della coscienza separante (la conoscenza del bene e del male, albero piantato al centro del paradiso proprio per provocarne l'uscita con l'acquisizione delle sue possibilità evolutive e con l'inevitabile senso di colpa di accompagnamento). Carmen è immune dal senso di colpa, e questo è talmente evidente da lasciarci sempre stupefatti. Come fa? Solo Don Giovanni le è alla pari in questo, e vedremo poi le analogie e le differenze tra questi due personaggi, icone della trasgressività e della seduzione...

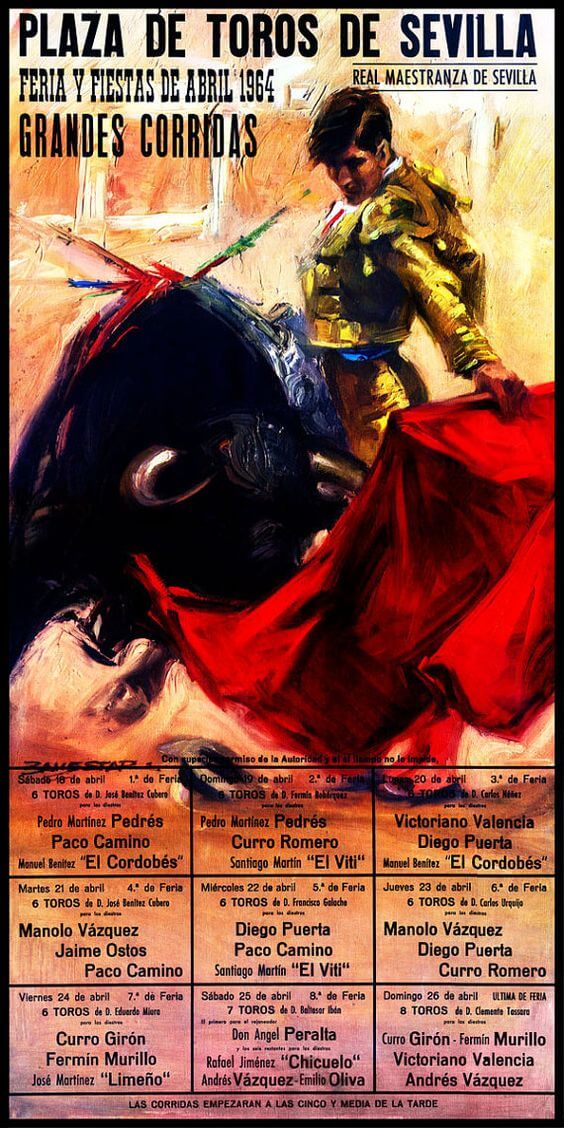

Carmen ci affascina e ci spaventa perché ci mostra uno dei nostri volti nascosti, dichiarando in modo aperto e a volte sfacciato quello che segretamente vogliamo ancora. Forse siamo in una delle stanze segrete e rimosse della nostra infanzia, mai del tutto superata, spesso solo cacciata dietro l'angolo del perbenismo con una superficiale imbiancata di altruismo e solidarietà. È il bambino “perverso polimorfo” (a cui tutto è potenzialmente concesso perché per lui non esistono ancora divieti morali!) di Freud, quello che tutti noi siamo stati all'origine, il tenero infante che sorride beato nelle braccia della madre perché lì è al centro del mondo. Quel mondo affettivo che per lui è il Tutto, l'unico universo esistente nella nebulosa coscienza neonatale, il vero paradiso da cui siamo stati cacciati inesorabilmente dalla faticosa nascita della coscienza separante (la conoscenza del bene e del male, albero piantato al centro del paradiso proprio per provocarne l'uscita con l'acquisizione delle sue possibilità evolutive e con l'inevitabile senso di colpa di accompagnamento). Carmen è immune dal senso di colpa, e questo è talmente evidente da lasciarci sempre stupefatti. Come fa? Solo Don Giovanni le è alla pari in questo, e vedremo poi le analogie e le differenze tra questi due personaggi, icone della trasgressività e della seduzione... Siamo nella Spagna dell'inizio del XIX secolo, a Siviglia, dove c'è un'arena per la corrida tra le più famose della nazione. Il toreador è una figura popolarissima, simbolo di grazia, maestria e di coraggio virile, e in questo momento Escamillo è l'astro nascente, una vera star.

Non poteva esserci momento più favorevole alla sua presentazione. L'atmosfera è già surriscaldata dallo sfrenato ballo dei gitani e dal canto di Carmen e la tensione eccitata raggiunge il suo punto massimo per potersi scaricare e trovare il suo obbiettivo esaltato nella figura del proprio eroe: quasi una epifania. È come un dio che compare alla folla durante una processione di canti e isteriche invocazioni!

Il suo canto non fa che dare conferma a tanta ammirazione, fornendone la giustificazione con la descrizione dell'atmosfera della corrida, delle sue tensioni e della liberazione nella risoluzione finale dell'uccisione del toro.

Siamo nella Spagna dell'inizio del XIX secolo, a Siviglia, dove c'è un'arena per la corrida tra le più famose della nazione. Il toreador è una figura popolarissima, simbolo di grazia, maestria e di coraggio virile, e in questo momento Escamillo è l'astro nascente, una vera star.

Non poteva esserci momento più favorevole alla sua presentazione. L'atmosfera è già surriscaldata dallo sfrenato ballo dei gitani e dal canto di Carmen e la tensione eccitata raggiunge il suo punto massimo per potersi scaricare e trovare il suo obbiettivo esaltato nella figura del proprio eroe: quasi una epifania. È come un dio che compare alla folla durante una processione di canti e isteriche invocazioni!

Il suo canto non fa che dare conferma a tanta ammirazione, fornendone la giustificazione con la descrizione dell'atmosfera della corrida, delle sue tensioni e della liberazione nella risoluzione finale dell'uccisione del toro. La tauromachia è il residuo di un rito antichissimo, di origine minoico-cretese del secondo millennio a.C., che aveva come centro mistico-religioso l'immagine del Toro come epifania della forza divina, della sua fecondità e energia. Il famoso affresco cretese detto “Taurocapsia”, dal greco “salto del toro”, raffigura un enorme e bellissimo toro su cui un acrobata fa le sue evoluzioni, saltando elegantemente, dopo averlo preso per le corna. Subito dopo, probabilmente, il toro veniva sacrificato.

La tauromachia è il residuo di un rito antichissimo, di origine minoico-cretese del secondo millennio a.C., che aveva come centro mistico-religioso l'immagine del Toro come epifania della forza divina, della sua fecondità e energia. Il famoso affresco cretese detto “Taurocapsia”, dal greco “salto del toro”, raffigura un enorme e bellissimo toro su cui un acrobata fa le sue evoluzioni, saltando elegantemente, dopo averlo preso per le corna. Subito dopo, probabilmente, il toro veniva sacrificato. Mitra simbolicamente rappresenta uno degli stadi più importanti nel processo della differenziazione della coscienza umana dalla fase indistinta della partecipazione allo stato puramente naturale e istintuale originario. La lotta col toro e il suo sacrificio rappresentano lo sforzo dell'Io cosciente di dominare l'istintualità brutale e il dominio sulla natura bestiale che è alla radice di ogni essere. E si capisce come una simile religione, votata al dominio di sé, all'autodisciplina e alla vittoria sugli istinti più potenti, sia potuta diventare la religione dei legionari romani.

Mitra simbolicamente rappresenta uno degli stadi più importanti nel processo della differenziazione della coscienza umana dalla fase indistinta della partecipazione allo stato puramente naturale e istintuale originario. La lotta col toro e il suo sacrificio rappresentano lo sforzo dell'Io cosciente di dominare l'istintualità brutale e il dominio sulla natura bestiale che è alla radice di ogni essere. E si capisce come una simile religione, votata al dominio di sé, all'autodisciplina e alla vittoria sugli istinti più potenti, sia potuta diventare la religione dei legionari romani. Ma torniamo ad Escamillo. Abbiamo detto che viene percepito e lui stesso si propone come una star, un idolo, esempio di coraggio virile e centro di ammirazione. Quindi quello che predomina non è la sua realtà personale, l'uomo individuale con caratteristiche particolari. Questo non interesserebbe a nessuno. Lui deve incarnare una figura collettiva, “il torero vincente”, l'eroe in grado di sconfiggere l'animale potente, la forza indomita della natura, per conto di tutti gli spettatori, perché tutti si possano identificare per un momento nella sua abilità e nella sua fortuna. Che ora si chiami Escamillo e domani Manuelito non importa. Importa solo che ci sia sempre qualcuno che permetta all'uomo comune di rispecchiarsi in colui che in quel momento incarna il simbolo della superiorità umana rispetto alla pura istintualità e alla forza della natura, che ammiriamo tanto ma che bisogna dominare, anche a costo della sua distruzione fisica... Va da sé che in fondo l'uomo si identifica anche col toro, e che si tratta di una lotta tra pari in cui fino alla fine l'esito è incerto e il nemico ha diritto allo stesso rispetto che l'uomo cerca per sé. Che gloria procurerebbe il vincere su un toro debole o malato?

Ed esiste, infine, una lotta che non sia in realtà lotta con sé stessi, conflitto tra le proprie forze opposte, anche se preferiamo proiettare il nemico e l'avversario sempre fuori di noi?

Ma torniamo ad Escamillo. Abbiamo detto che viene percepito e lui stesso si propone come una star, un idolo, esempio di coraggio virile e centro di ammirazione. Quindi quello che predomina non è la sua realtà personale, l'uomo individuale con caratteristiche particolari. Questo non interesserebbe a nessuno. Lui deve incarnare una figura collettiva, “il torero vincente”, l'eroe in grado di sconfiggere l'animale potente, la forza indomita della natura, per conto di tutti gli spettatori, perché tutti si possano identificare per un momento nella sua abilità e nella sua fortuna. Che ora si chiami Escamillo e domani Manuelito non importa. Importa solo che ci sia sempre qualcuno che permetta all'uomo comune di rispecchiarsi in colui che in quel momento incarna il simbolo della superiorità umana rispetto alla pura istintualità e alla forza della natura, che ammiriamo tanto ma che bisogna dominare, anche a costo della sua distruzione fisica... Va da sé che in fondo l'uomo si identifica anche col toro, e che si tratta di una lotta tra pari in cui fino alla fine l'esito è incerto e il nemico ha diritto allo stesso rispetto che l'uomo cerca per sé. Che gloria procurerebbe il vincere su un toro debole o malato?

Ed esiste, infine, una lotta che non sia in realtà lotta con sé stessi, conflitto tra le proprie forze opposte, anche se preferiamo proiettare il nemico e l'avversario sempre fuori di noi? Ma, ricordiamolo ancora, le divinità sono archetipi, cioè forme strutturanti le energie e i comportamenti più collettivi e universali del genere umano, forze che irrompono dall'inconscio e che bisogna imparare a conoscere e possibilmente controllare, da non sottovalutare nella loro irruenza e pericolosità. Guai a credere di averle sottomesse definitivamente con la volontà o semplicemente standosene alla larga, perché l'irrazionale è sempre dietro l'angolo e l'impulso all'abbandono e a perdersi nell'estasi sensuale è così seducente...

Ma, ricordiamolo ancora, le divinità sono archetipi, cioè forme strutturanti le energie e i comportamenti più collettivi e universali del genere umano, forze che irrompono dall'inconscio e che bisogna imparare a conoscere e possibilmente controllare, da non sottovalutare nella loro irruenza e pericolosità. Guai a credere di averle sottomesse definitivamente con la volontà o semplicemente standosene alla larga, perché l'irrazionale è sempre dietro l'angolo e l'impulso all'abbandono e a perdersi nell'estasi sensuale è così seducente... Subito dopo la cattura, assistiamo all'opera di seduzione di Carmen nei confronti di José, vero e proprio capolavoro di psicologia femminile. In realtà il primo assalto c'era già stato con il lancio del fiore per richiamare l'attenzione di quel brigadiere tutto assorto in un suo lavoro-passatempo, l'unico apparentemente non sensibile al fascino della donna, ma qui ne vediamo in atto tutta la strategia.

Subito dopo la cattura, assistiamo all'opera di seduzione di Carmen nei confronti di José, vero e proprio capolavoro di psicologia femminile. In realtà il primo assalto c'era già stato con il lancio del fiore per richiamare l'attenzione di quel brigadiere tutto assorto in un suo lavoro-passatempo, l'unico apparentemente non sensibile al fascino della donna, ma qui ne vediamo in atto tutta la strategia. La figura di Micaëla non compare nel racconto di Mérimée ed è quindi una felice intuizione di Bizet, un importante personaggio destinato a fare da contraltare alla protagonista e a rendere più evidente e drammatico il conflitto di Don José.

Tuttavia, pur non comparendo direttamente in Mérimée, essa ne è sottintesa perché fa parte del mondo e della mentalità del paese di origine, legata soprattutto alla figura materna. Nei ricordi e nella nostalgia del militare lontano da casa, rappresenta la figura della “brava ragazza” che la madre vorrebbe che lui sposasse. È come se Bizet desse quindi corpo a un'immagine presente tra le righe del romanzo, materializzandola e restituendole una vita propria.

La figura di Micaëla non compare nel racconto di Mérimée ed è quindi una felice intuizione di Bizet, un importante personaggio destinato a fare da contraltare alla protagonista e a rendere più evidente e drammatico il conflitto di Don José.

Tuttavia, pur non comparendo direttamente in Mérimée, essa ne è sottintesa perché fa parte del mondo e della mentalità del paese di origine, legata soprattutto alla figura materna. Nei ricordi e nella nostalgia del militare lontano da casa, rappresenta la figura della “brava ragazza” che la madre vorrebbe che lui sposasse. È come se Bizet desse quindi corpo a un'immagine presente tra le righe del romanzo, materializzandola e restituendole una vita propria. Allora cosa rappresenta Micaëla? Secondo me, proprio in contrapposizione all'amore travolgente (amour-passion) basato sul colpo di fulmine (la fucilata che Don José sente nel petto con il fiore), Micaëla rappresenta la possibilità di un amore-relazione basato sulla conoscenza dell'altro, sul consolidamento di gusti e abitudini condivise, su un affetto che può durare nel tempo perché soggetto a continui confronti e possibilità di aggiustamenti. Praticamente una relazione che può sfociare in un matrimonio, sede di una vera e propria “manutenzione” dell'amore, lavoro delicato e spesso difficile, ma fonte e palestra di educazione del Sentimento.

Allora cosa rappresenta Micaëla? Secondo me, proprio in contrapposizione all'amore travolgente (amour-passion) basato sul colpo di fulmine (la fucilata che Don José sente nel petto con il fiore), Micaëla rappresenta la possibilità di un amore-relazione basato sulla conoscenza dell'altro, sul consolidamento di gusti e abitudini condivise, su un affetto che può durare nel tempo perché soggetto a continui confronti e possibilità di aggiustamenti. Praticamente una relazione che può sfociare in un matrimonio, sede di una vera e propria “manutenzione” dell'amore, lavoro delicato e spesso difficile, ma fonte e palestra di educazione del Sentimento.