I tristi pensieri e presentimenti di Norma vengono interrotti dalla visita di Adalgisa, che con molta timidezza e imbarazzo chiede un colloquio alla sacerdotessa suprema che ammira, ama e in cui ripone una fiducia che ha tutto il sapore della venerazione stessa. Non succede così quando nei primi anni di gioventù abbiamo degli ideali e crediamo di aver trovato il maestro giusto che li incarna? Non diventa il modello e l'oggetto di venerazione?

Norma la incoraggia ad aprirsi a lei con una affettuosità quasi materna che il termine “giovinetta” ci rivela, invitandola addirittura ad abbracciarla. E Adalgisa, così rassicurata, apre finalmente tutto il suo cuore, dopo tanta segreta angoscia. Sì, quello che la turba è il sentimento d'amore che si è insinuato in lei sopraffacendo e scacciando tutti gli altri. E nel descrivere, su sollecitazione della stessa sacerdotessa, come e quando tale amore si è fatto strada, risveglia in Norma il ricordo esatto del suo primo incontro con Pollione (le parole seduttive sono infatti le stesse...) e di come lei per prima abbia ceduto all'incanto, immemore degli obblighi del proprio ruolo.

I tristi pensieri e presentimenti di Norma vengono interrotti dalla visita di Adalgisa, che con molta timidezza e imbarazzo chiede un colloquio alla sacerdotessa suprema che ammira, ama e in cui ripone una fiducia che ha tutto il sapore della venerazione stessa. Non succede così quando nei primi anni di gioventù abbiamo degli ideali e crediamo di aver trovato il maestro giusto che li incarna? Non diventa il modello e l'oggetto di venerazione?

Norma la incoraggia ad aprirsi a lei con una affettuosità quasi materna che il termine “giovinetta” ci rivela, invitandola addirittura ad abbracciarla. E Adalgisa, così rassicurata, apre finalmente tutto il suo cuore, dopo tanta segreta angoscia. Sì, quello che la turba è il sentimento d'amore che si è insinuato in lei sopraffacendo e scacciando tutti gli altri. E nel descrivere, su sollecitazione della stessa sacerdotessa, come e quando tale amore si è fatto strada, risveglia in Norma il ricordo esatto del suo primo incontro con Pollione (le parole seduttive sono infatti le stesse...) e di come lei per prima abbia ceduto all'incanto, immemore degli obblighi del proprio ruolo.

Siamo di fronte ad un duetto memorabile, in cui le due voci femminili si intrecciano e si sovrappongono in un unico sogno: attuale e in pieno svolgimento per Adalgisa, nostalgico e struggente per Norma, che nella stessa rievocazione lo rivive in pieno riattualizzandolo. E si abbandona talmente al ricordo che Adalgisa teme di non essere ascoltata, tanto la vede estatica e assente.

La lunghezza del duetto è volta a portarci proprio al centro del cuore femminile e di come un amore e un anelito spirituale possano venire indirizzati diversamente, verso l'umano. La libido funziona proprio così: la stessa energia psichica può prendere vie diverse, essere dirottata in alto o in basso e trasformarsi da passione mistica a umana o viceversa, ma l'energia di base o libido (come è più appropriato chiamarla in termini psicologici) è la stessa...

A piè dell'ara ov'io pregava il Dio.E Pollione, come Don Giovanni, intuisce benissimo le potenzialità del sentimento mistico per dirottarlo a suo favore. Non ha già collaudato con Norma una simile tecnica di seduzione? Alla Maddalena cristiana avviene il contrario: il suo amore terreno per gli uomini cambia direzione dopo l'incontro con Gesù e diventa amore mistico, ma quanto vivo e ardente!

Tremai… Sul labbro mio

Si arrestò la preghiera.

E, tutta assorta

In quel leggiadro aspetto,

Un altro cielo mirar credetti,

Un altro cielo in lui.

Proprio il ricordo di come sia dolce e suadente il richiamo d'amore e il suo abbandonarsi ad esso porta Norma ad essere così indulgente e pronta a compiacere la ragazza, assicurandole di poter sciogliere i suoi vincoli con l'altare, anche perché le ricorda che i suoi voti non sono ancora definitivi (Adalgisa è ancora una novizia) e quindi non c'è nessun sacrilegio, anche se ha comunque bisogno del permesso e del perdono della sacerdotessa-capo per essere liberata dalla promessa dei voti. E Norma dissipa ogni ombra, acconsente con gioia ad accordare ad Adalgisa quello che vorrebbe fosse accordato a lei stessa...

Proprio il ricordo di come sia dolce e suadente il richiamo d'amore e il suo abbandonarsi ad esso porta Norma ad essere così indulgente e pronta a compiacere la ragazza, assicurandole di poter sciogliere i suoi vincoli con l'altare, anche perché le ricorda che i suoi voti non sono ancora definitivi (Adalgisa è ancora una novizia) e quindi non c'è nessun sacrilegio, anche se ha comunque bisogno del permesso e del perdono della sacerdotessa-capo per essere liberata dalla promessa dei voti. E Norma dissipa ogni ombra, acconsente con gioia ad accordare ad Adalgisa quello che vorrebbe fosse accordato a lei stessa...

Perdono e ti compiango.La tenerezza di Norma per Adalgisa trova qui il punto di massima intensità; dall'atteggiamento iniziale – benevolo, quasi materno – della sacerdotessa verso l'adepta molto più giovane, passiamo ora a un sentimento di comprensione profondamente partecipata e di vera immedesimazione. Di più, Norma fa generosamente per la ragazza quello che nessuno può fare per lei, ma che vorrebbe intensamente: essere sciolta dai voti e poter seguire l'amante senza sensi di colpa. Quale miraggio di felicità!

Dai voti tuoi ti libero,

I tuoi legami io frango.

Al caro oggetto unita

Vivrai felice ancor.

Tale vertice di estasi e visione di una possibile felicità sono destinati a capovolgersi però bruscamente e drammaticamente non appena si apre la porta. Con l'entrata di Pollione, infatti, tutto cambia.

Clicca qui per il testo del recitativo che precede.

(Entra Adalgisa.)

NORMA

Adalgisa!

ADALGISA

(da lontano)

(Alma, costanza!)

NORMA

T'inoltra, o giovinetta, t'inoltra.

E perchè tremi?

Udii che grave a me segreto

Palesar tu voglia.

ADALGISA

È ver.

Ma, deh, ti spoglia

Della celeste austerità

Che splende negli occhi tuoi!

Dammi coraggio,

Ond'io senza alcun velo

Ti palesi il core!

(Si prostra.)

NORMA

(la solleva)

M'abbraccia, e parla.

Che t'afflige?

ADALGISA

(dopo un momento di esitazione)

Amore. Non t'irritar!

Lunga stagion pugnai per soffocarlo.

Ogni mia forza ei vinse,

Ogni rimorso.

Ah! Tu non sai, pur dianzi

Qual giuramento io fea!

Fuggir dal tempio,

Tradir l'altare a cui son io legata,

Abbandonar la patria…

NORMA

Ahi! Sventurata!

Del tuo primier mattino

Già turbato è il sereno?

E come, e quando

Nacque tal fiamma in te?

ADALGISA

Da un solo sguardo, da un sol sospiro,

Nella sacra selva,

A piè dell'ara ov'io pregava il Dio.

Tremai… Sul labbro mio

Si arrestò la preghiera.

E, tutta assorta

In quel leggiadro aspetto,

Un altro cielo mirar credetti,

Un altro cielo in lui.

Clicca qui per il testo di "Oh! Rimembranza!"... "Sola, furtiva, al tempio".

NORMA(Oh! Rimembranza!

Io fui così rapita

Al sol mirarlo in volto!)

ADALGISA

Ma non m'ascolti tu?

NORMA

Segui. T'ascolto.

ADALGISA

Sola, furtiva, al tempio

Io l'aspettai sovente,

Ed ogni dì più fervida

Crebbe la fiamma ardente.

NORMA

(Io stessa arsì così.)

ADALGISA

Vieni, ei dicea, concedi

Ch'io mi ti prostri ai piedi.

NORMA

(Oh, rimembranza!)

ADALGISA

Lascia che l'aura io spiri...

NORMA

(Io fui così sedotta!)

ADALGISA

Dei dolci tuoi sospiri,

Del tuo bel crin le anella

Dammi, dammi poter baciar.

NORMA

(Oh, cari accenti!

Così li profferia,

Così trovava del mio cor la via!)

ADALGISA

Dolci qual arpa armonica

M'eran le sue parole,

Negli occhi suoi sorridere

Vedea più bello un sole.

NORMA

(L'incanto suo fu il mio!)

ADALGISA

Io fui perduta e il sono!

NORMA

Ah! Tergi il pianto!

ADALGISA

D'uopo ho del tuo perdono!

NORMA

Avrò pietade!

ADALGISA

Deh! Tu mi reggi e guida!

NORMA

Ah! Tergi il pianto!

ADALGISA

Me rassicura, o sgrida,

Salvami da me stessa,

Salvami, salvami dal mio cor!

NORMA

Ah! Tergi il pianto!

Te non lega eterno nodo,

Eterno nodo all'ara.

ADALGISA

Ah! Ripeti, o ciel, ripeti

Sì lusinghieri accenti!

NORMA

Ah! Sì, fa core e abbracciami.

Perdono e ti compiango.

Dai voti tuoi ti libero,

I tuoi legami io frango.

Al caro oggetto unita

Vivrai felice ancor.

ADALGISA

Ripeti, o ciel, ripetimi

Sì lusinghieri accenti!

Per te, per te, s'acquetano

I lunghi miei tormenti.

Tu rendi a me la vita,

Se non è colpa amor.

Daniela Dessì (Norma), Kate Aldrich (Adalgisa)

dir: Evelino Pidò (2008)

Maria Callas, Christa Ludwig | Montserrat Caballé, Fiorenza Cossotto |

Renata Scotto, Tatiana Troyanos | Sondra Radvanovsky, Ekaterina Gubanova |

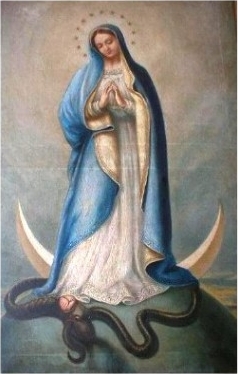

Secoli di culto materno, alimentato dall'immagine cristiana di Maria, madre amorevole e perfetta, ci hanno abituato a considerare solo il lato positivo del rapporto madre-figlio e a sentire come aberrante e mostruoso ogni suo offuscamento. Quale inganno!

Del resto cosa ci rassicura di più e ci fa maggior piacere di poter contare su un amore incondizionato, assoluto, protezione e scudo contro ogni pericolo e possibile minaccia? A questo abbiamo delegato l'amore materno. E in realtà, all'inizio della vita sempre così precaria, le braccia della madre e il suo “seno” sono veramente garanzia di sopravvivenza e radice di ogni sentimento di fiducia e autostima. Ma quello che per il bambino è assolutamente necessario non sempre trova esatta corrispondenza nel sentimento della donna-madre. E soprattutto, fino a quando si può e si deve garantire tale protezione rassicurante? Non arriva (per alcuni troppo presto, purtroppo!) il momento in cui le frustrazioni si susseguono e ci portano a capire che non tutto è garantito, non tutto è gratuito, non tutto è permesso?

Norma è una donna lucida, in grado di leggere nel proprio cuore, e ci porta direttamente in uno dei conflitti più segreti e in genere rimossi dell'animo femminile: il contemporaneo amore-odio per i propri figli!

Secoli di culto materno, alimentato dall'immagine cristiana di Maria, madre amorevole e perfetta, ci hanno abituato a considerare solo il lato positivo del rapporto madre-figlio e a sentire come aberrante e mostruoso ogni suo offuscamento. Quale inganno!

Del resto cosa ci rassicura di più e ci fa maggior piacere di poter contare su un amore incondizionato, assoluto, protezione e scudo contro ogni pericolo e possibile minaccia? A questo abbiamo delegato l'amore materno. E in realtà, all'inizio della vita sempre così precaria, le braccia della madre e il suo “seno” sono veramente garanzia di sopravvivenza e radice di ogni sentimento di fiducia e autostima. Ma quello che per il bambino è assolutamente necessario non sempre trova esatta corrispondenza nel sentimento della donna-madre. E soprattutto, fino a quando si può e si deve garantire tale protezione rassicurante? Non arriva (per alcuni troppo presto, purtroppo!) il momento in cui le frustrazioni si susseguono e ci portano a capire che non tutto è garantito, non tutto è gratuito, non tutto è permesso?

Norma è una donna lucida, in grado di leggere nel proprio cuore, e ci porta direttamente in uno dei conflitti più segreti e in genere rimossi dell'animo femminile: il contemporaneo amore-odio per i propri figli!

Le premesse ci sono tutte. Medea, la potente “maga-sacerdotessa”, per aiutare Giasone – di cui si è innamorata a prima vista – nella sua difficile impresa della conquista del “Vello d'oro” (impresa antesignana di ogni avventura eroica), non esita a tradire la sua gente, a uccidere persino il fratello e a fuggire con l'amato in Grecia, terra per lei ostile. In seguito, dopo l'annunciato nuovo matrimonio di lui con la principessa di Corinto, Creusa, si ritrova messa al bando con i figli, senza alcuna protezione, tradita e umiliata... Lei, la grande maga, discendente dal Sole stesso, abituata a comandare ed essere temuta nella sua terra ed ora considerata “barbara” dagli orgogliosi greci e spogliata di ogni dignità...

Non si profila una situazione analoga per Norma? Per ora lei è ancora la “sacerdotessa suprema”, in grado di sviare la rabbia e la vendetta dei suoi dal capo dell'amato, ma tutto si rovescerebbe se lui l'abbandonasse...

Le premesse ci sono tutte. Medea, la potente “maga-sacerdotessa”, per aiutare Giasone – di cui si è innamorata a prima vista – nella sua difficile impresa della conquista del “Vello d'oro” (impresa antesignana di ogni avventura eroica), non esita a tradire la sua gente, a uccidere persino il fratello e a fuggire con l'amato in Grecia, terra per lei ostile. In seguito, dopo l'annunciato nuovo matrimonio di lui con la principessa di Corinto, Creusa, si ritrova messa al bando con i figli, senza alcuna protezione, tradita e umiliata... Lei, la grande maga, discendente dal Sole stesso, abituata a comandare ed essere temuta nella sua terra ed ora considerata “barbara” dagli orgogliosi greci e spogliata di ogni dignità...

Non si profila una situazione analoga per Norma? Per ora lei è ancora la “sacerdotessa suprema”, in grado di sviare la rabbia e la vendetta dei suoi dal capo dell'amato, ma tutto si rovescerebbe se lui l'abbandonasse... Ed ecco il lungo incontro tra Adalgisa e Pollione, che la raggiunge non appena la vede sola vicino all'altare. L'uomo, che la vagheggiava solo “fior d'innocenza e riso”, è sorpreso dal vederla piangere e sembra non aver la minima idea che l'amore possa portare turbamento e conflitto. Del resto lui stesso, pur temendo l'ira di Norma, non vive il nuovo innamoramento come conflittuale e cerca solo di avere Adalgisa per sé, con convinzione assoluta e ritorcendo ogni sua argomentazione a proprio vantaggio. Non assistiamo a un vero dialogo, ma ad una soppraffazione degna di Don Giovanni, tanto non vengono prese in considerazione le resistenze e le ragioni della fanciulla e viene utilizzata invece ogni forzatura emotiva e l'irruenza della propria pulsione per indebolirne la volontà e ottenere il proprio intento.

Gli scrupoli religiosi di lei vengono immediatamente messi a tacere presentandole un altro Dio, più degno di essere adorato e tanto più favorevole a lui: Amore.

Ed ecco il lungo incontro tra Adalgisa e Pollione, che la raggiunge non appena la vede sola vicino all'altare. L'uomo, che la vagheggiava solo “fior d'innocenza e riso”, è sorpreso dal vederla piangere e sembra non aver la minima idea che l'amore possa portare turbamento e conflitto. Del resto lui stesso, pur temendo l'ira di Norma, non vive il nuovo innamoramento come conflittuale e cerca solo di avere Adalgisa per sé, con convinzione assoluta e ritorcendo ogni sua argomentazione a proprio vantaggio. Non assistiamo a un vero dialogo, ma ad una soppraffazione degna di Don Giovanni, tanto non vengono prese in considerazione le resistenze e le ragioni della fanciulla e viene utilizzata invece ogni forzatura emotiva e l'irruenza della propria pulsione per indebolirne la volontà e ottenere il proprio intento.

Gli scrupoli religiosi di lei vengono immediatamente messi a tacere presentandole un altro Dio, più degno di essere adorato e tanto più favorevole a lui: Amore.

Non usa forse un tale stratagemma anche Don Giovanni (“Davanti agli occhi tuoi, morir vogl'io...”) nella

Non usa forse un tale stratagemma anche Don Giovanni (“Davanti agli occhi tuoi, morir vogl'io...”) nella  Dopo che il rito si è concluso, nel bosco rimasto libero entra furtiva Adalgisa, una giovane sacerdotessa di Irminsul (in realtà ancora “novizia”, verremo a sapere, cioè non ancora definitivamente consacrata al Dio ma che tale si era prefissa di diventare prima dell'incontro con Pollione). La conosciamo già come nuova fiamma di Pollione: di lei il proconsole romano aveva infatti parlato all'amico Flavio (“Tu la vedrai… / Fior d'innocenza e riso, / di candore e d'amor“). Si tratta di una fanciulla quindi, appena sbocciata al richiamo d'amore, ma già profondamente turbata ed in pieno conflitto interiore. Ne possiamo seguire tutti i moti, tratteggiati dalla musica di Bellini con grande varietà e finezza.

Dopo che il rito si è concluso, nel bosco rimasto libero entra furtiva Adalgisa, una giovane sacerdotessa di Irminsul (in realtà ancora “novizia”, verremo a sapere, cioè non ancora definitivamente consacrata al Dio ma che tale si era prefissa di diventare prima dell'incontro con Pollione). La conosciamo già come nuova fiamma di Pollione: di lei il proconsole romano aveva infatti parlato all'amico Flavio (“Tu la vedrai… / Fior d'innocenza e riso, / di candore e d'amor“). Si tratta di una fanciulla quindi, appena sbocciata al richiamo d'amore, ma già profondamente turbata ed in pieno conflitto interiore. Ne possiamo seguire tutti i moti, tratteggiati dalla musica di Bellini con grande varietà e finezza. Il personaggio di Adalgisa ci porta a parlare del problema della vocazione precoce e dell'abitudine (per fortuna fenomeno ormai molto ridotto, anzi quasi scomparso) di indirizzare adolescenti o persino bambini al sacerdozio o al monachesimo, rinchiudendoli in seminari o conventi e pretendendo un'adesione a un progetto di vita di castità, in un'età in cui non si ha la minima idea di cosa comporti tale promessa. Questo non era solo un costume dei barbari, che sceglievano i loro sacerdoti (druidi o sacerdotesse) tra i figli delle classi più elevate come privilegio per una funzione così elevata, ma una pratica che si è poi moltiplicata con il cristianesimo, anche perché spesso per le famiglie numerose era il solo modo di assicurare un futuro ai figli e per i nobili quello di risolvere il problema dei “cadetti”.

Il personaggio di Adalgisa ci porta a parlare del problema della vocazione precoce e dell'abitudine (per fortuna fenomeno ormai molto ridotto, anzi quasi scomparso) di indirizzare adolescenti o persino bambini al sacerdozio o al monachesimo, rinchiudendoli in seminari o conventi e pretendendo un'adesione a un progetto di vita di castità, in un'età in cui non si ha la minima idea di cosa comporti tale promessa. Questo non era solo un costume dei barbari, che sceglievano i loro sacerdoti (druidi o sacerdotesse) tra i figli delle classi più elevate come privilegio per una funzione così elevata, ma una pratica che si è poi moltiplicata con il cristianesimo, anche perché spesso per le famiglie numerose era il solo modo di assicurare un futuro ai figli e per i nobili quello di risolvere il problema dei “cadetti”. Finito il rito, Norma ritorna ad essere la donna ambigua e conflittuale che ormai è diventata dopo la relazione con il nemico del suo popolo. E pur promettendo di essere pronta a dare il segnale della riscossa contro i romani (“Quando il Nume irato e fosco / chiegga il sangue dei Romani, / dal druidico delubro / la mia voce tuonerà”), sa bene di non avere il coraggio di farlo per non danneggiare l'amante (“Ma punirlo il cor non sa”), anche se si è accorta benissimo della sua freddezza e del suo allontanamento. Questo perché lei è invece ancora molto innamorata, e prorompe in un accorato richiamo-lamento che ci mostra tutto il dolore che si sta accumulando, ma anche l'illusione che vuol mantenere viva...

Pur avendo tradito il ruolo sacerdotale, ne conserva pur sempre il potere per punire o salvare l'amante, solo però se quell'amore può ancora risorgere. (“Ah! bello a me ritorna / del fido amor primiero, / e contro il mondo intiero / difesa a te sarò”).

Appena dietro la maschera del potere ci si mostra ora tutta la fragilità della donna.

Finito il rito, Norma ritorna ad essere la donna ambigua e conflittuale che ormai è diventata dopo la relazione con il nemico del suo popolo. E pur promettendo di essere pronta a dare il segnale della riscossa contro i romani (“Quando il Nume irato e fosco / chiegga il sangue dei Romani, / dal druidico delubro / la mia voce tuonerà”), sa bene di non avere il coraggio di farlo per non danneggiare l'amante (“Ma punirlo il cor non sa”), anche se si è accorta benissimo della sua freddezza e del suo allontanamento. Questo perché lei è invece ancora molto innamorata, e prorompe in un accorato richiamo-lamento che ci mostra tutto il dolore che si sta accumulando, ma anche l'illusione che vuol mantenere viva...

Pur avendo tradito il ruolo sacerdotale, ne conserva pur sempre il potere per punire o salvare l'amante, solo però se quell'amore può ancora risorgere. (“Ah! bello a me ritorna / del fido amor primiero, / e contro il mondo intiero / difesa a te sarò”).

Appena dietro la maschera del potere ci si mostra ora tutta la fragilità della donna. Ed eccoci alla pagina più bella di tutta l'opera, quella che anche chi non conosce la lirica non può non aver sentito qualche volta (grazie anche alla sublime interpretazione della Callas!), tanto è entrata nell'animo e nell'immaginario collettivo.

Qui Norma è veramente soltanto la “sacerdotessa”. La donna che abbiamo visto appena poco prima, con tutto il suo carico di angoscia e conflitti, si fa da parte, ed emerge la pura e sacra vergine che rimane ancora intatta dietro ogni possibile errore e contaminazione umana. Il suo canto è una delle preghiere più belle che si siano mai elevate al cielo notturno e all'astro che lo domina: quella luna che continuamente è fonte di ispirazione religiosa e poetica di tutti i tempi.

E tutta la vena romantica di Bellini trova la possibilità di dare il meglio di sé, abbandonandosi ad un canto purissimo che ci traporta in un'atmosfera così elevata e magica da farci dimenticare per un po' tutte le bassezze e le meschinità che si consumano sotto il suo placido sguardo.

Ed eccoci alla pagina più bella di tutta l'opera, quella che anche chi non conosce la lirica non può non aver sentito qualche volta (grazie anche alla sublime interpretazione della Callas!), tanto è entrata nell'animo e nell'immaginario collettivo.

Qui Norma è veramente soltanto la “sacerdotessa”. La donna che abbiamo visto appena poco prima, con tutto il suo carico di angoscia e conflitti, si fa da parte, ed emerge la pura e sacra vergine che rimane ancora intatta dietro ogni possibile errore e contaminazione umana. Il suo canto è una delle preghiere più belle che si siano mai elevate al cielo notturno e all'astro che lo domina: quella luna che continuamente è fonte di ispirazione religiosa e poetica di tutti i tempi.

E tutta la vena romantica di Bellini trova la possibilità di dare il meglio di sé, abbandonandosi ad un canto purissimo che ci traporta in un'atmosfera così elevata e magica da farci dimenticare per un po' tutte le bassezze e le meschinità che si consumano sotto il suo placido sguardo. Sì, perché una delle caratteristiche del romanticismo si fonda proprio sull'amore per la notte in contrapposizione al giorno, per l'oscurità che custodisce i segreti dell'animo e favorisce la fantasticheria, l'immaginazione e la meditazione... La luna è la grande amica dei poeti e degli innamorati.

“Pure, io mi volgo altrove: / verso la santa inesprimibile / misteriosa Notte", canta

Sì, perché una delle caratteristiche del romanticismo si fonda proprio sull'amore per la notte in contrapposizione al giorno, per l'oscurità che custodisce i segreti dell'animo e favorisce la fantasticheria, l'immaginazione e la meditazione... La luna è la grande amica dei poeti e degli innamorati.

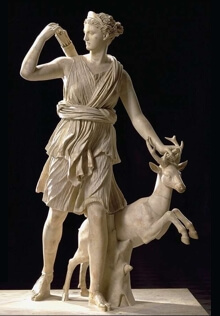

“Pure, io mi volgo altrove: / verso la santa inesprimibile / misteriosa Notte", canta  “Casta” è l'appellativo che sentiamo come primo attributo alla Dea, e su cui conviene fermarsi un attimo. Perché “casta”? Sappiamo che non tutte le divinità femminili erano vergini e che la promiscuità della “Grande Madre” era quasi d'obbligo, trattandosi dell'origine della fecondità e quindi di ogni possibile generazione, endogamica o esogamica che fosse! Solo tre dee (Atena, Artemide ed Estia) hanno chiesto ed ottenuto dal padre Zeus il privilegio di restare immuni dagli strali di Eros e quindi la possibilità di rimanere vergini, ma si tratta di funzioni psichiche indipendenti dalla libido sessuale e dalle passioni ad essa legate (l'amore per la conoscenza e le arti, lo spirito indomito insito nella natura incontaminata e nella caccia, e il religioso approccio alla fedeltà del “fuoco” che garantisce il perpetuo ardere dell'amore sublimato, che diventa amore per la casa, per la patria e per il tempio).

Sicuramente la luna è legata alla sfera archetipica rappresentata da Artemide, la Diana romana, sorella di Apollo, e quindi merita l'appellativo di “casta”. Ma qui, pronunciata da Norma come incipit della preghiera, la parola si colora di nostalgia e di rimpianto: rimpianto da parte della sacerdotessa proprio per quella castità perduta per sempre e tradimento di un giuramento che ora è fonte di tanto dolore e inquietudine.

“Casta” è l'appellativo che sentiamo come primo attributo alla Dea, e su cui conviene fermarsi un attimo. Perché “casta”? Sappiamo che non tutte le divinità femminili erano vergini e che la promiscuità della “Grande Madre” era quasi d'obbligo, trattandosi dell'origine della fecondità e quindi di ogni possibile generazione, endogamica o esogamica che fosse! Solo tre dee (Atena, Artemide ed Estia) hanno chiesto ed ottenuto dal padre Zeus il privilegio di restare immuni dagli strali di Eros e quindi la possibilità di rimanere vergini, ma si tratta di funzioni psichiche indipendenti dalla libido sessuale e dalle passioni ad essa legate (l'amore per la conoscenza e le arti, lo spirito indomito insito nella natura incontaminata e nella caccia, e il religioso approccio alla fedeltà del “fuoco” che garantisce il perpetuo ardere dell'amore sublimato, che diventa amore per la casa, per la patria e per il tempio).

Sicuramente la luna è legata alla sfera archetipica rappresentata da Artemide, la Diana romana, sorella di Apollo, e quindi merita l'appellativo di “casta”. Ma qui, pronunciata da Norma come incipit della preghiera, la parola si colora di nostalgia e di rimpianto: rimpianto da parte della sacerdotessa proprio per quella castità perduta per sempre e tradimento di un giuramento che ora è fonte di tanto dolore e inquietudine. Ricordiamo ancora che nelle religioni antiche la verginità non era legata a una condizione strettamente anatomo-fisiologica, ma era una condizione squisitamente psichica: la libertà dalla dipendenza dell'uomo attraverso la sessualità e l'asservimento emotivo che la passione porta con sé. L'aspetto vergine della donna consiste, al di là di ogni rapporto sessuale, nella possibilità di conservare la propria autonomia interiore e la libertà di pensiero. In questo senso anche Maria può aver ereditato dalle tre dee pagane l'attributo di “Vergine” pur essendo madre. Il suo rapporto privilegiato è infatti con il divino, di cui si mette al servizio, e non con Giuseppe, il proprio uomo e marito legittimo (da cui per altro, secondo i vangeli apocrifi, pare abbia avuto altri figli, oltre Gesù). Anche l'iconografia fa di Maria l'erede delle antiche dee vergini, raffigurandola con i piedi sulla luna e incoronata di stelle: una vera dea della notte, quindi!

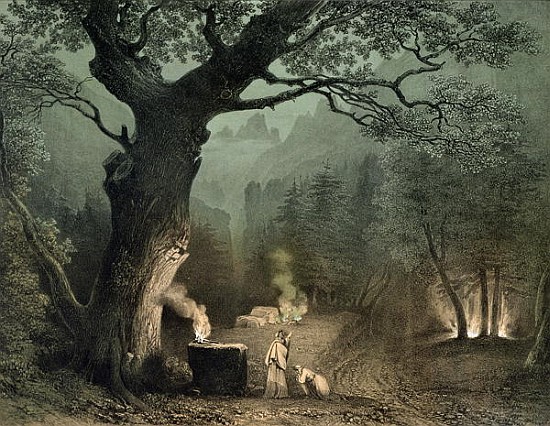

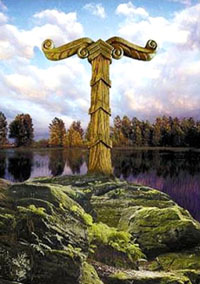

Ricordiamo ancora che nelle religioni antiche la verginità non era legata a una condizione strettamente anatomo-fisiologica, ma era una condizione squisitamente psichica: la libertà dalla dipendenza dell'uomo attraverso la sessualità e l'asservimento emotivo che la passione porta con sé. L'aspetto vergine della donna consiste, al di là di ogni rapporto sessuale, nella possibilità di conservare la propria autonomia interiore e la libertà di pensiero. In questo senso anche Maria può aver ereditato dalle tre dee pagane l'attributo di “Vergine” pur essendo madre. Il suo rapporto privilegiato è infatti con il divino, di cui si mette al servizio, e non con Giuseppe, il proprio uomo e marito legittimo (da cui per altro, secondo i vangeli apocrifi, pare abbia avuto altri figli, oltre Gesù). Anche l'iconografia fa di Maria l'erede delle antiche dee vergini, raffigurandola con i piedi sulla luna e incoronata di stelle: una vera dea della notte, quindi! Abbiamo già precisato che, anche nel mondo celtico dove pur le donne avevano un certo potere come “sacerdotesse”, la funzione sacerdotale massima era appannaggio dei veri Druidi, uomini di alto lignaggio e potere, gli unici addetti al taglio del sacro vischio. Ricordiamo che il vischio era la pianta sacra anche per i Vichinghi, e un suo ramo era stato utilizzato come freccia per uccidere il dio più amato, Balder, in un contesto di gelosia tra fratelli (l'ambiguo Loki!), adempiendo così a pieno il suo ruolo di simbolo di morte e rinascita. Ma questa è un'altra storia... L'attribuire a Norma, in questa opera, un tale ruolo è funzionale ad ingigantirne la portata e rendere più drammatica la vicenda.

Abbiamo già precisato che, anche nel mondo celtico dove pur le donne avevano un certo potere come “sacerdotesse”, la funzione sacerdotale massima era appannaggio dei veri Druidi, uomini di alto lignaggio e potere, gli unici addetti al taglio del sacro vischio. Ricordiamo che il vischio era la pianta sacra anche per i Vichinghi, e un suo ramo era stato utilizzato come freccia per uccidere il dio più amato, Balder, in un contesto di gelosia tra fratelli (l'ambiguo Loki!), adempiendo così a pieno il suo ruolo di simbolo di morte e rinascita. Ma questa è un'altra storia... L'attribuire a Norma, in questa opera, un tale ruolo è funzionale ad ingigantirne la portata e rendere più drammatica la vicenda. Norma ci si presenta subito con tutte insegne del potere sacerdotale e ricorda ai suoi che lei non si lascia intimidire da nessuno perché nessuno può “dettar responsi alla veggente Norma”. Lei sola può leggere negli arcani misteri divini e interpretarne i voleri. Ma capiamo subito che sta abusando del suo potere e manipolando i suoi per non nuocere ai romani e tenere il più possibile l'amante vicino a sé, anche se lo sente ormai emotivamente lontano e sospetta di averne perso l'amore.

È la donna innamorata che sta parlando e che utilizza la sacerdotessa per proteggere il proprio uomo! Alle pressanti richieste di Oroveso e dei guerrieri, risponde che per ora i segnali divini sono contrari ad una rivolta armata e che non bisogna sfidare la potenza di Roma, troppo più forte di loro.

Ma c'è una profezia in tutto questo trattenere i suoi: ”Della superba Roma è scritto il nome. / Ella un giorno morrà, ma non per voi. / Morrà pei vizi suoi”. Col senno di poi, sappiamo quanto questa profezia sia esatta. Saranno sì i popoli barbarici (Goti, Unni, Vandali...) a far cadere una Roma ormai indebolita dai vizi e dalle effeminatezze, ma questo è troppo lontano per gli impazienti Galli che vorrebbero recuperare subito la libertà e hanno ancor vivo il ricordo del valore di Brenno.

Norma ci si presenta subito con tutte insegne del potere sacerdotale e ricorda ai suoi che lei non si lascia intimidire da nessuno perché nessuno può “dettar responsi alla veggente Norma”. Lei sola può leggere negli arcani misteri divini e interpretarne i voleri. Ma capiamo subito che sta abusando del suo potere e manipolando i suoi per non nuocere ai romani e tenere il più possibile l'amante vicino a sé, anche se lo sente ormai emotivamente lontano e sospetta di averne perso l'amore.

È la donna innamorata che sta parlando e che utilizza la sacerdotessa per proteggere il proprio uomo! Alle pressanti richieste di Oroveso e dei guerrieri, risponde che per ora i segnali divini sono contrari ad una rivolta armata e che non bisogna sfidare la potenza di Roma, troppo più forte di loro.

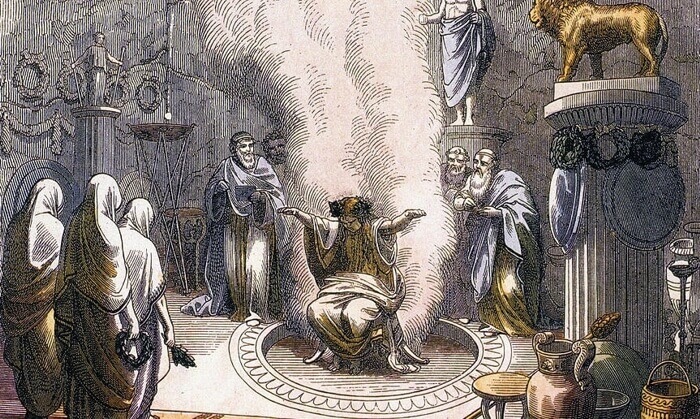

Ma c'è una profezia in tutto questo trattenere i suoi: ”Della superba Roma è scritto il nome. / Ella un giorno morrà, ma non per voi. / Morrà pei vizi suoi”. Col senno di poi, sappiamo quanto questa profezia sia esatta. Saranno sì i popoli barbarici (Goti, Unni, Vandali...) a far cadere una Roma ormai indebolita dai vizi e dalle effeminatezze, ma questo è troppo lontano per gli impazienti Galli che vorrebbero recuperare subito la libertà e hanno ancor vivo il ricordo del valore di Brenno. Per tutta l'antichità, comunque, in ogni tipo di cultura e religione la fiducia nei responsi divini era vivissima e quindi i tentativi di conoscerli e di interpretarli sono stati sempre molto praticati, dalla lettura del volo degli uccelli e delle viscere degli animali sacrificati per gli Etruschi e poi per i Romani, ai responsi sibillini delle sacerdotesse di Apollo a Delfi e a Cuma, o di Zeus a Dodona e Olimpia. Erodoto, come primo storico, ce ne dà ampia testimonianza, raccontando come praticamente non ci si accingeva a nessuna impresa di un certo rilievo senza aver prima consultato qualche oracolo. I sogni poi, come possiamo vedere già dalla Bibbia, hanno sempre avuto un significato profetico, come se un dio parlasse attraverso di essi. Il grande Jung ne darà finalmente un'inquadratura scientifica con la scoperta dell'inconscio collettivo, grande deposito di tutte le esperienze dell'umanità e radice di ogni possibile sviluppo, perché il futuro non può che essere il frutto dei semi depositati in passato, anche se a volte in chiave molto lontana dai nostri desideri e aspettative. Come prevedere quali degli innumerevoli semi si svilupperanno, e in che modo? Solo la storia ce lo dirà, ma intanto qualche sogno può suggerirlo... Nel post “

Per tutta l'antichità, comunque, in ogni tipo di cultura e religione la fiducia nei responsi divini era vivissima e quindi i tentativi di conoscerli e di interpretarli sono stati sempre molto praticati, dalla lettura del volo degli uccelli e delle viscere degli animali sacrificati per gli Etruschi e poi per i Romani, ai responsi sibillini delle sacerdotesse di Apollo a Delfi e a Cuma, o di Zeus a Dodona e Olimpia. Erodoto, come primo storico, ce ne dà ampia testimonianza, raccontando come praticamente non ci si accingeva a nessuna impresa di un certo rilievo senza aver prima consultato qualche oracolo. I sogni poi, come possiamo vedere già dalla Bibbia, hanno sempre avuto un significato profetico, come se un dio parlasse attraverso di essi. Il grande Jung ne darà finalmente un'inquadratura scientifica con la scoperta dell'inconscio collettivo, grande deposito di tutte le esperienze dell'umanità e radice di ogni possibile sviluppo, perché il futuro non può che essere il frutto dei semi depositati in passato, anche se a volte in chiave molto lontana dai nostri desideri e aspettative. Come prevedere quali degli innumerevoli semi si svilupperanno, e in che modo? Solo la storia ce lo dirà, ma intanto qualche sogno può suggerirlo... Nel post “ Il secondo personaggio che ci si presenta è il proconsole romano, Pollione, che sta spiando e attendendo il momento in cui gli altri si ritirano per avvicinarsi all'altare e cercare di vedere Adalgisa, la giovane sacerdotessa di cui si è recentemente invaghito, stanco ormai dell'amore di Norma.

Già dalle prime battute vediamo che i valori sono completamente capovolti e che quello che per i primi è sacro, per gli altri, i conquistatori, è fonte di biasimo e disprezzo, se non di pura malvagità e orrore. A cominciare dal bosco che per i celti è luogo sacro ed epifania del divino, e che per il proconsole romano è solo “orrenda selva”, prova della barbarie di un popolo che invece di costruire templi adora i propri dèi su altari di pietra in mezzo ai boschi.

Il secondo personaggio che ci si presenta è il proconsole romano, Pollione, che sta spiando e attendendo il momento in cui gli altri si ritirano per avvicinarsi all'altare e cercare di vedere Adalgisa, la giovane sacerdotessa di cui si è recentemente invaghito, stanco ormai dell'amore di Norma.

Già dalle prime battute vediamo che i valori sono completamente capovolti e che quello che per i primi è sacro, per gli altri, i conquistatori, è fonte di biasimo e disprezzo, se non di pura malvagità e orrore. A cominciare dal bosco che per i celti è luogo sacro ed epifania del divino, e che per il proconsole romano è solo “orrenda selva”, prova della barbarie di un popolo che invece di costruire templi adora i propri dèi su altari di pietra in mezzo ai boschi. Ma nonostante l'arroganza del conquistatore, Pollione non è tranquillo e, alla domanda dell'amico che gli ricorda la presenza di Norma e dei figli avuti da lei come ostacolo al nuovo amore, confessa di esserne terrorizzato (“Piè mi veggo l'abisso aperto, e in lui m'avvento io stesso”). Semplicemente cerca di rimuovere il tutto, di non pensarci, attribuendo solo a un dio la responsabilità di pulsioni che non ha alcuna intenzione di controllare, anche se ammette di provare rimorso pensando a Norma.

Ed ecco che quello che cerca di rimuovere gli arriva in sogno; un sogno in cui vede il suo desiderio di portare Adalgisa a Roma e sposarla nel tempio di Venere distrutto dalla vendetta di Norma che lo raggiunge come un demone, volando e facendo scempio di lui e dei figli... Freud era ancora lontano con la sua “Interpretazione dei sogni”, pubblicata solo all'inizio del Novecento (quel XX secolo iniziato sotto le migliori speranze di progresso e conoscenza illuminata e proseguito nello sprofondamento nella barbarie peggiore mai sperimentata dall'uomo!), ma possiamo vedere con facilità il gioco dello smascheramento dell'inconscio: ciò che rimuoviamo di giorno ci viene ripresentato di notte come incubo, aggravato e amplificato! Anche nella "Cenerentola" di Rossini c'è, seppure in chiave comica, un sogno rivelatore, quando vediamo

Ma nonostante l'arroganza del conquistatore, Pollione non è tranquillo e, alla domanda dell'amico che gli ricorda la presenza di Norma e dei figli avuti da lei come ostacolo al nuovo amore, confessa di esserne terrorizzato (“Piè mi veggo l'abisso aperto, e in lui m'avvento io stesso”). Semplicemente cerca di rimuovere il tutto, di non pensarci, attribuendo solo a un dio la responsabilità di pulsioni che non ha alcuna intenzione di controllare, anche se ammette di provare rimorso pensando a Norma.

Ed ecco che quello che cerca di rimuovere gli arriva in sogno; un sogno in cui vede il suo desiderio di portare Adalgisa a Roma e sposarla nel tempio di Venere distrutto dalla vendetta di Norma che lo raggiunge come un demone, volando e facendo scempio di lui e dei figli... Freud era ancora lontano con la sua “Interpretazione dei sogni”, pubblicata solo all'inizio del Novecento (quel XX secolo iniziato sotto le migliori speranze di progresso e conoscenza illuminata e proseguito nello sprofondamento nella barbarie peggiore mai sperimentata dall'uomo!), ma possiamo vedere con facilità il gioco dello smascheramento dell'inconscio: ciò che rimuoviamo di giorno ci viene ripresentato di notte come incubo, aggravato e amplificato! Anche nella "Cenerentola" di Rossini c'è, seppure in chiave comica, un sogno rivelatore, quando vediamo  L'opera inizia in un contesto notturno, in territorio gallo-celtico, in un momento non ben precisato durante la conquista di quasi tutta l'Europa meridionale da parte di Roma nella sua inarrestabile espansione, ma sicuramente dopo le imprese di Cesare perché la capitale viene identificata proprio come “Città dei Cesari”.

Ci si presentano subito due motivi importanti: la notte e la contrapposizione di due popoli, due mondi con mentalità e religioni diverse in un momento in cui uno sta sopraffacendo l'altro...

L'opera inizia in un contesto notturno, in territorio gallo-celtico, in un momento non ben precisato durante la conquista di quasi tutta l'Europa meridionale da parte di Roma nella sua inarrestabile espansione, ma sicuramente dopo le imprese di Cesare perché la capitale viene identificata proprio come “Città dei Cesari”.

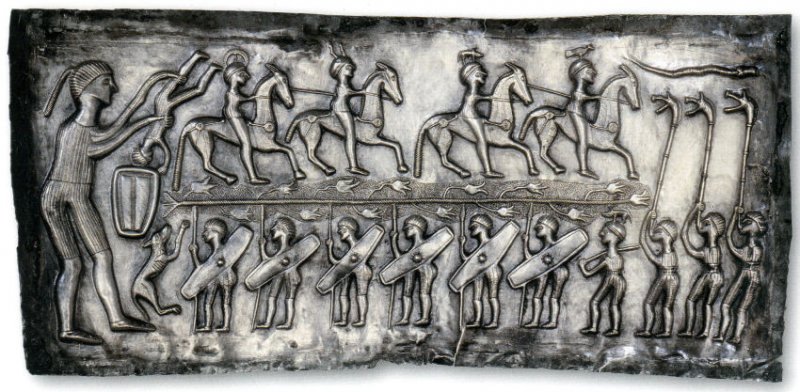

Ci si presentano subito due motivi importanti: la notte e la contrapposizione di due popoli, due mondi con mentalità e religioni diverse in un momento in cui uno sta sopraffacendo l'altro... Siamo quindi immediatamente scaraventati in un mondo immerso nel “religioso” e nel “mistico”, dove tutto è regolato dal divino e dal rapporto che l'uomo ha con la natura. E in effetti era proprio così. Quello che sappiamo dei celti (per i territori della Gallia le fonti sono principalmente i vincitori stessi: Cesare, Posidonio, Strabone, Diodoro, Lucano, Plinio il vecchio, oltre alle testimonianze dirette dei siti archeologici; il tutto rielaborato da studiosi del calibro di Dumézil e Dillon, per citarne solo due) è che erano un popolo profondamente permeato dal sacro in tutte le manifestazioni di vita, con culti di rocce, sorgenti, alberi, alture, animali, a rappresentanza di forze divine locali. Ma adoravano anche numerosi dei e dee, raggruppabili principalmente intorno a tre: Taranis (forse simile a Mercurio o, per i suoi attributi di sovranità e potere, a Giove), Teutates (potenza guerriera assimilabile a Marte), Epona-Trivia (dea lunare, grande madre, sintesi di tante divinità femminili). Facevano anche sacrifici umani (ne resta testimonianza nella raffigurazione del "

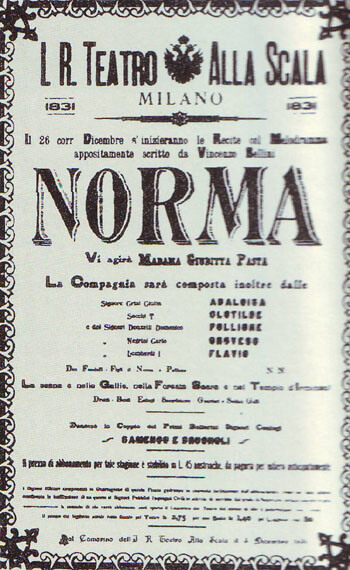

Siamo quindi immediatamente scaraventati in un mondo immerso nel “religioso” e nel “mistico”, dove tutto è regolato dal divino e dal rapporto che l'uomo ha con la natura. E in effetti era proprio così. Quello che sappiamo dei celti (per i territori della Gallia le fonti sono principalmente i vincitori stessi: Cesare, Posidonio, Strabone, Diodoro, Lucano, Plinio il vecchio, oltre alle testimonianze dirette dei siti archeologici; il tutto rielaborato da studiosi del calibro di Dumézil e Dillon, per citarne solo due) è che erano un popolo profondamente permeato dal sacro in tutte le manifestazioni di vita, con culti di rocce, sorgenti, alberi, alture, animali, a rappresentanza di forze divine locali. Ma adoravano anche numerosi dei e dee, raggruppabili principalmente intorno a tre: Taranis (forse simile a Mercurio o, per i suoi attributi di sovranità e potere, a Giove), Teutates (potenza guerriera assimilabile a Marte), Epona-Trivia (dea lunare, grande madre, sintesi di tante divinità femminili). Facevano anche sacrifici umani (ne resta testimonianza nella raffigurazione del " L'opera di Bellini ci porta direttamente nel pieno dell'espansione romana e ci fa assistere al punto di vista degli oppressi, nel cuore stesso della tribù invasa ma non vinta nell'animo. Anche quando sembrano piegare la testa, i celti covano in cuore la vendetta e il sogno di ricacciare indietro l'invasore, emulando forse l'impresa di Brenno... Ricordiamo che all'epoca della rappresentazione di “Norma”, alla prima della Scala del 26 dicembre del 1831, Milano e tutto il lombardo-veneto erano sotto la dominazione austriaca. E questa opera intrisa di rivalsa di un popolo oppresso e dell'invito alla rivolta poteva essere intesa come incitazione alla ribellione e a rinforzare quello spirito patriottico che si stava formando e di cui Verdi sarà l'indiscusso animatore. Ma all'epoca non venne intesa così, e dopo l'insuccesso della prima rappresentazione, dovuta più a cause incidentali che ad un vero rifiuto da parte del pubblico, l'opera ha ricevuto un sempre più acceso plauso anche da parte della classe politica dominante, compresi gli stessi austro-ungarici, gli “oppressori” di allora. Forse perché il sostrato celtico li galvanizzava inconsciamente già allora o forse perché la melodia belliniana faceva vibrare maggiormente le corde sentimentali concentrando l'attenzione sulle vicende intime di Norma?

L'opera di Bellini ci porta direttamente nel pieno dell'espansione romana e ci fa assistere al punto di vista degli oppressi, nel cuore stesso della tribù invasa ma non vinta nell'animo. Anche quando sembrano piegare la testa, i celti covano in cuore la vendetta e il sogno di ricacciare indietro l'invasore, emulando forse l'impresa di Brenno... Ricordiamo che all'epoca della rappresentazione di “Norma”, alla prima della Scala del 26 dicembre del 1831, Milano e tutto il lombardo-veneto erano sotto la dominazione austriaca. E questa opera intrisa di rivalsa di un popolo oppresso e dell'invito alla rivolta poteva essere intesa come incitazione alla ribellione e a rinforzare quello spirito patriottico che si stava formando e di cui Verdi sarà l'indiscusso animatore. Ma all'epoca non venne intesa così, e dopo l'insuccesso della prima rappresentazione, dovuta più a cause incidentali che ad un vero rifiuto da parte del pubblico, l'opera ha ricevuto un sempre più acceso plauso anche da parte della classe politica dominante, compresi gli stessi austro-ungarici, gli “oppressori” di allora. Forse perché il sostrato celtico li galvanizzava inconsciamente già allora o forse perché la melodia belliniana faceva vibrare maggiormente le corde sentimentali concentrando l'attenzione sulle vicende intime di Norma?

Nel mondo della lirica

Nel mondo della lirica  L'opera, su libretto di

L'opera, su libretto di  Il successo di "Norma" (e, in particolare, dell'aria "Casta diva", destinata a diventare uno dei brani lirici più celebri di tutti i tempi) è da allora andato in continuo crescendo. Nel 1837 veniva rappresentata a Riga, con la direzione di Richard Wagner che per l'occasione scrisse un'aria aggiuntiva per basso e coro, che tuttavia non è entrata nel repertorio. Nella seconda metà del ventesimo secolo la popolarità dell'opera è legata a quella della sua interprete più famosa,

Il successo di "Norma" (e, in particolare, dell'aria "Casta diva", destinata a diventare uno dei brani lirici più celebri di tutti i tempi) è da allora andato in continuo crescendo. Nel 1837 veniva rappresentata a Riga, con la direzione di Richard Wagner che per l'occasione scrisse un'aria aggiuntiva per basso e coro, che tuttavia non è entrata nel repertorio. Nella seconda metà del ventesimo secolo la popolarità dell'opera è legata a quella della sua interprete più famosa,  Il contesto storico in cui è situata la vicenda ci darà l'occasione per dire qualcosa sull'affascinante mondo dell'Europa preromana e su quella grande civiltà gallo-celtica, la cui conoscenza per troppi di noi è ormai quasi completamente affidata alle immagini che ci vengono dal pur simpatico ma riduttivo mondo dei fumetti creati da René Goscinny e Albert Uderzo, con le indimenticabili figure di

Il contesto storico in cui è situata la vicenda ci darà l'occasione per dire qualcosa sull'affascinante mondo dell'Europa preromana e su quella grande civiltà gallo-celtica, la cui conoscenza per troppi di noi è ormai quasi completamente affidata alle immagini che ci vengono dal pur simpatico ma riduttivo mondo dei fumetti creati da René Goscinny e Albert Uderzo, con le indimenticabili figure di