Rigoletto si presenta a Palazzo Ducale in cerca della figlia, rapita la notte prima dai cortigiani. Inizialmente finge indifferenza, mascherandosi dietro un canticchiare beffardo e svagato ("La rà, la rà, la rà...") e mostrandosi sprezzante, come sempre, nei confronti dei suoi nemici (che ricambiano con acida ironia: "Povero Rigoletto!"). E nel frattempo osserva inquieto, con sospetto e attenzione, ogni dettaglio della stanza e delle loro facce, in cerca di un qualsiasi indizio. Quando un paggio della Duchessa giunge a chiedere informazioni sul Duca, e i cortigiani gli rispondono in maniera evasiva ("Dorme", "È a caccia", "E non capisci che per ora vedere non può alcuno?"), Rigoletto comprende infine che in quel momento il nobile si trova proprio in compagnia di Gilda. Non riuscendo più a trattenersi, rivela finalmente che la ragazza è sua figlia, e non una generica amante come avevano creduto tutti fino ad allora.

Per un momento Rigoletto abbandona il ruolo del buffone irridente, mette da parte le frecciatine e le cose dette fra le righe, e prorompe in un impetuoso scatto d'ira, esprimendo senza mezzi termini tutto il suo disprezzo: "Cortigiani, vil razza dannata...", accusandoli di aver rapito la figlia e di averla consegnata al Duca solo per denaro ("A voi nulla per l’oro sconviene"), mancando però il punto (i cortigiani non hanno agito per soldi, ma per vendetta nei confronti del gobbo). Poi li minaccia ("Nulla in terra più l’uomo paventa, / se dei figli difende l’onor"), forse senza rendersi conto di trovarsi nella stessa posizione di quel Monterone che lui stesso aveva sbeffeggiato la sera prima. Non ottenendo però alcuna reazione da loro, che anzi gli impediscono l'accesso alle stanze del Duca, il suo atteggiamento cambia ancora e si fa pietoso, al punto da mostrarsi vulnerabile, perdendo l'orgoglio e la dignità che lo caratterizzavano, e finendo a implorarli in ginocchio ("Miei signori, perdono, pietate!").

È una scena potente, giustamente fra le più celebri dell'opera, dove il protagonista mette in mostra un ventaglio tale di emozioni (il sospetto, l'ironia beffarda, il malcelato disprezzo, l'ira esplicita, l'umiliazione, l'implorazione) che ne sintetizza in pochi minuti tutta la complessità, giustificando le parole di Verdi quando lo descriveva come “un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche". E se finora avevamo già visto tracce di alcuni di questi aspetti (il canzonatore, l'irato, il calcolatore), appare qui per la prima volta il suo lato più vulnerabile e disperato, quello che lo spinge addirittura a implorare pietà dai suoi nemici.

La parte del protagonista, nel Rigoletto, resta la più grande mai scritta per un baritono spinto, tale da esigere ogni cambio di registro emotivo di cui la voce è capace.(Julian Budden)

Anche su "Miei signori" ci sarebbe da discutere, perché qui la dolcezza commossa potrebbe con pari verosimiglianza cedere il passo a una supplica farisaica, dove il personaggio resta crudele pure nella disperazione. Certo: un Rigoletto a ciglio asciutto quando canta "Ebben, piango" rischia di peccare d’insensibilità. Ma la cosa può assumere una straordinaria verità interpretativa se si pensa che nell’unico momento in cui è davvero se stesso – ancora "Pari siamo" – ammette con amarezza che "il retaggio d’ogn’uom m’è tolto… il pianto!...".(Paolo Patrizi)

Clicca qui per il testo di "Povero Rigoletto!".

(Rigoletto entra cantarellando con represso dolore.)

MARULLO

Povero Rigoletto!

RIGOLETTO

La rà, la rà, la rà, ecc.

CORO

Ei vien... Silenzio.

RIGOLETTO

La rà, la rà, la rà, la rà, ecc.

BORSA, MARULLO, CEPRANO, CORO

Oh, buon giorno, Rigoletto.

RIGOLETTO (da sé)

Han tutti fatto il colpo!

CEPRANO

Ch’hai di nuovo, buffon?

RIGOLETTO

Ch’hai di nuovo, buffon?

Che dell’usato

più noioso voi siete.

BORSA, MARULLO, CEPRANO, CORO

Ah! ah! ah!

RIGOLETTO

La rà, la rà, la rà, ecc.

(spiando inquieto dovunque, da sé)

Ove l’avran nascosta?...

BORSA, MARULLO, CEPRANO, CORO (fra loro)

Guardate com’è inquieto!

RIGOLETTO

La rà, la rà, la rà, ecc.

BORSA, MARULLO, CEPRANO, CORO

Sì! Guardate com’è inquieto!

RIGOLETTO (a Marullo)

Son felice

che nulla a voi nuocesse

l’aria di questa notte...

MARULLO

Questa notte!

RIGOLETTO

Sì... Ah, fu il bel colpo!

MARULLO

S’ho dormito sempre!

RIGOLETTO

Ah, voi dormiste! Avrò dunque sognato!

La rà, la rà, la rà, ecc.

(S’allontana e vedendo un fazzoletto sopra una tavola ne osserva inquieto la cifra.)

CORO (fra loro)

Ve’ come tutto osserva!

RIGOLETTO

(gettandolo; fra sé)

Non è il suo.

(forte)

Dorme il Duca tuttor?

CORO

Sì, dorme ancora.

(Comparisce un paggio della Duchessa.)

PAGGIO

Al suo sposo parlar vuol la Duchessa.

CEPRANO

Dorme.

PAGGIO

Qui or or con voi non era?

BORSA

È a caccia.

PAGGIO

Senza paggi! senz’armi!

TUTTI

E non capisci

che per ora vedere non può alcuno?

RIGOLETTO

(che a parte è stato attentissimo al dialogo, balzando improvviso tra loro prorompe:)

Ah, ell’è qui dunque! Ell’è col Duca!

TUTTI

Chi?

RIGOLETTO

La giovin che stanotte

al mio tetto rapiste.

Ma la saprò riprender.

Ella è là!

TUTTI

Se l’amante perdesti,

la ricerca altrove.

RIGOLETTO

Io vo’ mia figlia!

TUTTI

La sua figlia!

RIGOLETTO

Sì, la mia figlia! d’una tal vittoria,

che? adesso non ridete?

Ella è là... La vogl’io... La renderete.

(Corre verso la porta di mezzo, ma i cortigiani gli attraversano il passaggio.)

Clicca qui per il testo di "Cortigiani, vil razza dannata".

RIGOLETTOCortigiani, vil razza dannata,

per qual prezzo vendeste il mio bene?

A voi nulla per l’oro sconviene,

ma mia figlia è impagabil tesor.

La rendete... O, se pur disarmata,

questa man per voi fora cruenta;

nulla in terra più l’uomo paventa,

se dei figli difende l’onor.

Quella porta, assassini, m’aprite!

(Si getta ancor sulla porta che gli è nuovamente contesa dai gentiluomini; lotta alquanto, poi ritorna spossato.)

La porta, la porta, assassini, m’aprite.

Ah! Voi tutti a me contro venite!

Tutti contro me!

(piange)

Ah! Ebben, piango. Marullo, signore,

tu ch’hai l’alma gentil come il core,

dimmi tu dove l’hanno nascosta?

Marullo, signore, dimmi tu dove l’hanno nascosta?

È là... Non è vero?... È là?...

Non è vero?... È là?... Non è vero?

Tu taci!... Ohimè!

Miei signori, perdono, pietate!

Al vegliardo la figlia ridate!

Ridonarla a voi nulla ora costa,

tutto al mondo tal figlia è per me.

Pietà, signori, pietà!

Ingvar Wixell (Rigoletto),

Bernd Weikl (Marullo), Roland Bracht (Ceprano), Rémy Corazza (Borsa)

dir: Riccardo Chailly (1983)

Renato Bruson (Rigoletto),

Silvestro Sammaritano (Marullo), Antonio de Gobbi (Ceprano), Ernesto Gavazzi (Borsa)

dir: Riccardo Muti (1994)

Tito Gobbi (1956) | Ettore Bastianini (1960) |

Giorgio Zancanaro (1988) | Leo Nucci (2010) |

Il secondo atto si svolge nelle sale del Palazzo Ducale di Mantova. Il Duca, dopo aver scoperto che Gilda è stata rapita (il libretto ci spiega come, colto da un "presagio interno", fosse tornato brevemente sui suoi passi fino alla casa di Rigoletto, solo per trovare "l'uscio schiuso" e "la magion deserta"), piomba in uno stato d'ansia e infelicità. Per la prima e unica volta, nello spazio di un'aria ("Parmi veder le lagrime"), il fatuo dongiovanni veste i panni del sincero innamorato, quasi "uno strappo alla vera natura del ruolo", finendo per assomigliare ai tenori amorosi di tante altre opere. Questa momentanea trasformazione è dovuta proprio all'influsso della purezza di Gilda, come lui stesso riconosce ("Colei sì pura, al cui modesto sguardo / quasi spinto a virtù talor mi credo!"): naturalmente, è quel "quasi" a fare la differenza, Se il brano ci appare come il più convenzionale dell'intera opera, non appena i cortigiani giungono a comunicargli di aver portato nel palazzo la supposta "amante" di Rigoletto e il Duca si rende conto che si tratta proprio della sua Gilda, la sua personalità ritorna quella di prima e non ha altro pensiero che approfittare dell'occasione che gli è stata fornita dai suoi scherani su un piatto d'argento. La nuova situazione gli consente di non dover nemmeno più proseguire nella finzione (ovvero farsi passare per il "povero studente" Gualdier Maldè): Gilda è già nelle sue stanze, a sua disposizione. La cabaletta che segue, a volte tagliata dalle rappresentazioni ("Possente amor mi chiama"), segna un ritorno al Duca che conoscevamo, subito pronto a soddisfare le proprie passioni in maniera del tutto egoista.

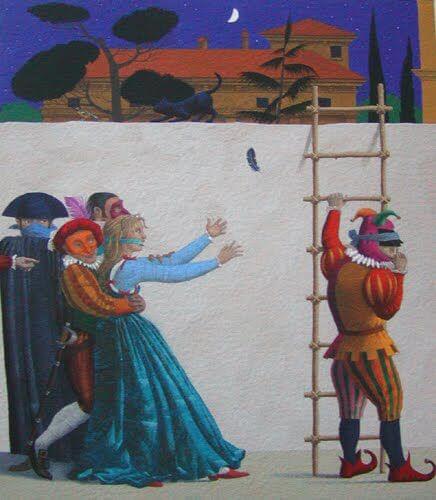

Il secondo atto si svolge nelle sale del Palazzo Ducale di Mantova. Il Duca, dopo aver scoperto che Gilda è stata rapita (il libretto ci spiega come, colto da un "presagio interno", fosse tornato brevemente sui suoi passi fino alla casa di Rigoletto, solo per trovare "l'uscio schiuso" e "la magion deserta"), piomba in uno stato d'ansia e infelicità. Per la prima e unica volta, nello spazio di un'aria ("Parmi veder le lagrime"), il fatuo dongiovanni veste i panni del sincero innamorato, quasi "uno strappo alla vera natura del ruolo", finendo per assomigliare ai tenori amorosi di tante altre opere. Questa momentanea trasformazione è dovuta proprio all'influsso della purezza di Gilda, come lui stesso riconosce ("Colei sì pura, al cui modesto sguardo / quasi spinto a virtù talor mi credo!"): naturalmente, è quel "quasi" a fare la differenza, Se il brano ci appare come il più convenzionale dell'intera opera, non appena i cortigiani giungono a comunicargli di aver portato nel palazzo la supposta "amante" di Rigoletto e il Duca si rende conto che si tratta proprio della sua Gilda, la sua personalità ritorna quella di prima e non ha altro pensiero che approfittare dell'occasione che gli è stata fornita dai suoi scherani su un piatto d'argento. La nuova situazione gli consente di non dover nemmeno più proseguire nella finzione (ovvero farsi passare per il "povero studente" Gualdier Maldè): Gilda è già nelle sue stanze, a sua disposizione. La cabaletta che segue, a volte tagliata dalle rappresentazioni ("Possente amor mi chiama"), segna un ritorno al Duca che conoscevamo, subito pronto a soddisfare le proprie passioni in maniera del tutto egoista. Mentre torna di nuovo a casa, Rigoletto si imbatte nei cortigiani che, mascherati, si sono appostati sotto il suo balcone. Inizialmente è turbato dalla loro presenza, ma questi lo ingannano, lasciandogli credere di essere lì perché in procinto di rapire per burla la moglie del Conte di Ceprano (che invece fa parte proprio del gruppo), che per coincidenza abita nel palazzo vicino. Sollevato, Rigoletto si offre di partecipare all'impresa, ignorando che a essere rapita sarà invece sua figlia Gilda. Approfittando dell'oscurità della notte e fingendo di mascherarlo a sua volta, i cortigiani bendano il gobbo e gli chiedono di reggere la scala con la quale raggiungono facilmente la terrazza della casa. "La benda cieco e sordo il fa", commenta Marullo (potenza della finzione scenica: cieco va bene, ma pure sordo?). In effetti Rigoletto non ode né il coro sbeffeggiante dei cospiratori ("Zitti, zitti, moviamo a vendetta") né le grida di soccorso di Gilda mentre questa viene portata via. Quando si rende conto dell'accaduto e di essere stato beffato, è ormai troppo tardi. E naturalmente, collega subito il fatto alle parole di Monterone: "Ah! la maledizione!".

Mentre torna di nuovo a casa, Rigoletto si imbatte nei cortigiani che, mascherati, si sono appostati sotto il suo balcone. Inizialmente è turbato dalla loro presenza, ma questi lo ingannano, lasciandogli credere di essere lì perché in procinto di rapire per burla la moglie del Conte di Ceprano (che invece fa parte proprio del gruppo), che per coincidenza abita nel palazzo vicino. Sollevato, Rigoletto si offre di partecipare all'impresa, ignorando che a essere rapita sarà invece sua figlia Gilda. Approfittando dell'oscurità della notte e fingendo di mascherarlo a sua volta, i cortigiani bendano il gobbo e gli chiedono di reggere la scala con la quale raggiungono facilmente la terrazza della casa. "La benda cieco e sordo il fa", commenta Marullo (potenza della finzione scenica: cieco va bene, ma pure sordo?). In effetti Rigoletto non ode né il coro sbeffeggiante dei cospiratori ("Zitti, zitti, moviamo a vendetta") né le grida di soccorso di Gilda mentre questa viene portata via. Quando si rende conto dell'accaduto e di essere stato beffato, è ormai troppo tardi. E naturalmente, collega subito il fatto alle parole di Monterone: "Ah! la maledizione!". Nel bel film "Strategia del ragno" di Bernardo Bertolucci (1970), girato proprio nei luoghi verdiani, il finale del primo atto di "Rigoletto" viene usato come sfondo di un piano per uccidere Mussolini al Teatro Regio (i cospiratori progettano di sparare nel momento esatto in cui il cantante intona "Ah! la maledizione!").

Nel bel film "Strategia del ragno" di Bernardo Bertolucci (1970), girato proprio nei luoghi verdiani, il finale del primo atto di "Rigoletto" viene usato come sfondo di un piano per uccidere Mussolini al Teatro Regio (i cospiratori progettano di sparare nel momento esatto in cui il cantante intona "Ah! la maledizione!").

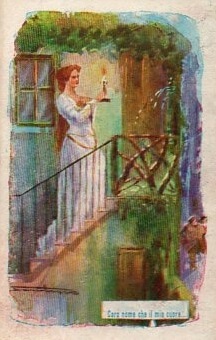

Partito Rigoletto, Gilda confessa a Giovanna di sentirsi in colpa per aver taciuto al padre di essere stata seguita da un "giovane" in chiesa. Un giovane "che troppo è bello / e spira amore" (e su queste parole, la partitura verdiana pare anticipare già l'"Amami Alfredo" della Traviata). Ignorando che la domestica, dietro compenso, ha già fatto in modo di farlo entrare in cortile, la ragazza spiega che non gli interessa se il suo spasimante sia ricco o meno. Anzi, "Signor né principe io lo vorrei; / sento che povero più l’amerei", spiega con aria sognante e intonando quelli che sembrano i primi versi di un'aria che viene però interrotta dall'intervento del Duca stesso, che completa le sue parole: "T'amo!" (in maniera non dissimile da quanto Mozart aveva fatto nel "Così fan tutte", quando Ferrando giungeva alle spalle di Fiordiligi nel duetto del secondo atto).

Partito Rigoletto, Gilda confessa a Giovanna di sentirsi in colpa per aver taciuto al padre di essere stata seguita da un "giovane" in chiesa. Un giovane "che troppo è bello / e spira amore" (e su queste parole, la partitura verdiana pare anticipare già l'"Amami Alfredo" della Traviata). Ignorando che la domestica, dietro compenso, ha già fatto in modo di farlo entrare in cortile, la ragazza spiega che non gli interessa se il suo spasimante sia ricco o meno. Anzi, "Signor né principe io lo vorrei; / sento che povero più l’amerei", spiega con aria sognante e intonando quelli che sembrano i primi versi di un'aria che viene però interrotta dall'intervento del Duca stesso, che completa le sue parole: "T'amo!" (in maniera non dissimile da quanto Mozart aveva fatto nel "Così fan tutte", quando Ferrando giungeva alle spalle di Fiordiligi nel duetto del secondo atto).

Il rapporto con il padre, quasi sempre in chiave fortemente conflittuale, è un tema centrale nelle opere di Giuseppe Verdi: basti pensare, fra le tante, a "La traviata", ad "Aida", a "La forza del destino". Spesso i padri sono gli autentici villain di tali opere, coloro che ostacolano le aspirazioni o la storia d'amore dei protagonisti, anche quando sono mossi da buone intenzioni. Forse non a caso, una figura paterna ha avuto un'enorme importanza nella vita dello stesso Verdi: non parliamo del suo padre naturale, Carlo, oste, contadino e piccolo commerciante al quale il figlio non è stato mai particolarmente legato, quanto di quello d'adozione,

Il rapporto con il padre, quasi sempre in chiave fortemente conflittuale, è un tema centrale nelle opere di Giuseppe Verdi: basti pensare, fra le tante, a "La traviata", ad "Aida", a "La forza del destino". Spesso i padri sono gli autentici villain di tali opere, coloro che ostacolano le aspirazioni o la storia d'amore dei protagonisti, anche quando sono mossi da buone intenzioni. Forse non a caso, una figura paterna ha avuto un'enorme importanza nella vita dello stesso Verdi: non parliamo del suo padre naturale, Carlo, oste, contadino e piccolo commerciante al quale il figlio non è stato mai particolarmente legato, quanto di quello d'adozione,  Dopo aver chiesto inutilmente al padre informazioni su di lui e sul suo lavoro, Gilda lo interroga a proposito della propria madre ("Se non di voi, almen chi sia / fate ch’io sappia la madre mia"). Anche su questo punto il gobbo è reticente (e l'argomento rimane così ignoto anche a noi spettatori), limitandosi a comunicare il proprio dolore per averla perduta. Persino in questo caso, però, il dolore è venato di egoismo per aver perso l'unica donna che aveva saputo avere pietà di lui:

Dopo aver chiesto inutilmente al padre informazioni su di lui e sul suo lavoro, Gilda lo interroga a proposito della propria madre ("Se non di voi, almen chi sia / fate ch’io sappia la madre mia"). Anche su questo punto il gobbo è reticente (e l'argomento rimane così ignoto anche a noi spettatori), limitandosi a comunicare il proprio dolore per averla perduta. Persino in questo caso, però, il dolore è venato di egoismo per aver perso l'unica donna che aveva saputo avere pietà di lui:

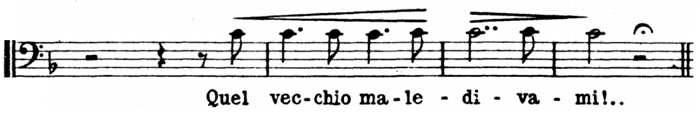

Rigoletto è rimasto tremendamente scosso dalla maledizione che il vecchio Monterone gli ha lanciato. La scena ricomincia con la stessa tonalità con cui si era chiusa quella precedente, come se un'eco perdurasse nell'aria e nella mente del personaggio. E infatti, mentre sta tornando a casa, lo vediamo rimuginare su quanto è accaduto. "Quel vecchio maledivami", dice a sé stesso come per rendersi meglio conto di cosa è successo, cantando su una sola nota (il do, che per tutta l'opera resterà associato a Monterone e alla maledizione stessa). L'orchestra accompagna tutta la scena in maniera sinistra, restando sullo sfondo, facendo a meno dei violini e ricorrendo solo a viole, violoncelli e contrabbassi.

Rigoletto è rimasto tremendamente scosso dalla maledizione che il vecchio Monterone gli ha lanciato. La scena ricomincia con la stessa tonalità con cui si era chiusa quella precedente, come se un'eco perdurasse nell'aria e nella mente del personaggio. E infatti, mentre sta tornando a casa, lo vediamo rimuginare su quanto è accaduto. "Quel vecchio maledivami", dice a sé stesso come per rendersi meglio conto di cosa è successo, cantando su una sola nota (il do, che per tutta l'opera resterà associato a Monterone e alla maledizione stessa). L'orchestra accompagna tutta la scena in maniera sinistra, restando sullo sfondo, facendo a meno dei violini e ricorrendo solo a viole, violoncelli e contrabbassi. Appena prima di apprestarsi ad entrare in casa, l'accompagnamento cambia e la musica inizia a instaurare un senso di pace. La casa è per Rigoletto un altro luogo, l'unico dove i suoi sentimenti non sono iniqui ma colmi d'amore (grazie alla presenza della figlia Gilda), tanto che egli stesso afferma "Ma in altro uomo qui mi cangio". L'invettiva contro il Duca e i cortigiani si è esaurita e il gobbo entra in un diverso stato d'animo. Nel film "Pulp Fiction" (1994) di Quentin Tarantino accade qualcosa di simile, ma al contrario: i due gangster Vincent (John Travolta) e Jules (Samuel Jackson) passano da una svagata affabilità a modi minacciosi prima di entrare nella casa delle loro vittime, dicendo a sé stessi: "Entriamo nei personaggi". Eppure, nonostante si sforzi, la maledizione non esce ancora dalla mente di Rigoletto: "Quel vecchio maledivami", ripete una terza volta, domandandosi perché non riesca a togliersi di dosso questo pensiero. "Mi coglierà sventura? ... Ah no, è follia!", conclude (in tono sommesso e piano, aveva scritto Verdi, ma è diventato popolare cantarlo forte e con enfasi).

Appena prima di apprestarsi ad entrare in casa, l'accompagnamento cambia e la musica inizia a instaurare un senso di pace. La casa è per Rigoletto un altro luogo, l'unico dove i suoi sentimenti non sono iniqui ma colmi d'amore (grazie alla presenza della figlia Gilda), tanto che egli stesso afferma "Ma in altro uomo qui mi cangio". L'invettiva contro il Duca e i cortigiani si è esaurita e il gobbo entra in un diverso stato d'animo. Nel film "Pulp Fiction" (1994) di Quentin Tarantino accade qualcosa di simile, ma al contrario: i due gangster Vincent (John Travolta) e Jules (Samuel Jackson) passano da una svagata affabilità a modi minacciosi prima di entrare nella casa delle loro vittime, dicendo a sé stessi: "Entriamo nei personaggi". Eppure, nonostante si sforzi, la maledizione non esce ancora dalla mente di Rigoletto: "Quel vecchio maledivami", ripete una terza volta, domandandosi perché non riesca a togliersi di dosso questo pensiero. "Mi coglierà sventura? ... Ah no, è follia!", conclude (in tono sommesso e piano, aveva scritto Verdi, ma è diventato popolare cantarlo forte e con enfasi).