Non appena Rigoletto apre la porta di casa, sembra quasi entrare in un altro mondo e per un attimo dimentica la maledizione. Oltre alla figlia, anche l'orchestra lo accoglie con una luminosità e un brio che erano del tutto assenti nella precedente scena in strada. "La bella incognita borghese" che il Duca di Mantova citava nei primissimi versi dell'opera è infatti Gilda, la figlia del buffone di corte, proveniente dalla campagna e che il padre ospita segretamente da tre mesi nella propria casa ("Già da tre lune son qui venuta / né la cittade ho ancor veduta"). Nessuno è al corrente di questa parentela. Se il Duca sa soltanto che la ragazza sui cui ha messo gli occhi abita "in un remoto calle", e che nella sua dimora "misterioso un uom v’entra ogni notte" (vale a dire Rigoletto stesso), i cortigiani – e anche, come abbiamo visto nella scena precedente, Sparafucile – pensano invece che la donna che il gobbo custodisce gelosamente sia una sua amante.

Il rapporto con il padre, quasi sempre in chiave fortemente conflittuale, è un tema centrale nelle opere di Giuseppe Verdi: basti pensare, fra le tante, a "La traviata", ad "Aida", a "La forza del destino". Spesso i padri sono gli autentici villain di tali opere, coloro che ostacolano le aspirazioni o la storia d'amore dei protagonisti, anche quando sono mossi da buone intenzioni. Forse non a caso, una figura paterna ha avuto un'enorme importanza nella vita dello stesso Verdi: non parliamo del suo padre naturale, Carlo, oste, contadino e piccolo commerciante al quale il figlio non è stato mai particolarmente legato, quanto di quello d'adozione, Antonio Barezzi, mecenate del compositore nonché padre della sua prima moglie Margherita, che tuttavia disapprovò fortemente il suo successivo legame con Giuseppina Strepponi.

Il rapporto con il padre, quasi sempre in chiave fortemente conflittuale, è un tema centrale nelle opere di Giuseppe Verdi: basti pensare, fra le tante, a "La traviata", ad "Aida", a "La forza del destino". Spesso i padri sono gli autentici villain di tali opere, coloro che ostacolano le aspirazioni o la storia d'amore dei protagonisti, anche quando sono mossi da buone intenzioni. Forse non a caso, una figura paterna ha avuto un'enorme importanza nella vita dello stesso Verdi: non parliamo del suo padre naturale, Carlo, oste, contadino e piccolo commerciante al quale il figlio non è stato mai particolarmente legato, quanto di quello d'adozione, Antonio Barezzi, mecenate del compositore nonché padre della sua prima moglie Margherita, che tuttavia disapprovò fortemente il suo successivo legame con Giuseppina Strepponi.

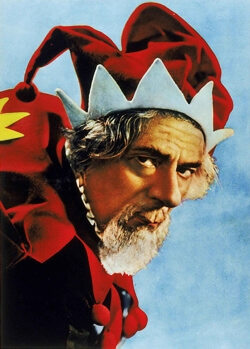

Nel "Rigoletto", però, è proprio il padre il protagonista dell'opera. E fra i numerosi tratti negativi del personaggio, fisici (la deformità) e morali (la crudeltà), lo smisurato amore per la figlia ("Oh, quanto amore, padre mio!", commenta la stessa Gilda) e il sentimento "umano e protettivo" della paternità contribuiscono a riscattarlo almeno in parte, caratterizzandolo in chiave positiva. Solo fino a un certo punto, però: da un lato, la gelosia e le precauzioni che lo portano a isolare la figlia affinché non sia esposta ai pericoli del mondo esterno, facendola sorvegliare dalla domestica Giovanna e lasciando che esca di casa solo per recarsi in chiesa ("al tempio"), sembrano eccessive. Proprio queste precauzioni lasceranno Gilda in uno stato di ingenuità tale da farla cadere facilmente preda delle lusinghe del Duca. Dall'altro lato, l'affetto per Gilda rende ancora più odioso il suo atteggiamento precedente nei confronti di Monterone, che a sua volta intendeva difendere l'onore della propria figlia. Alcune interpretazioni del personaggio lasciano intendere che quello di Rigoletto per Gilda non sia vero amore, ma un rapporto unilaterale e di puro egoismo ("Mia vita sei! Senza te in terra qual bene avrei?"). Sicuramente non mancano indizi in questo senso (il musicologo Michele Girardi fa notare come fra padre e figlia, anche nel loro duetto, in realtà non c'è un vero dialogo: "nel loro primo incontro egli mostra tutta la sua preoccupazione per la precarietà del loro destino, le riversa addosso tutto l’affetto di cui è capace, e le fornisce, non senza esitazioni, qualche scarna informazione su un passato che par quasi non esistere, perché annullato nel presente, l’unico tempo che sembri contare qualcosa per lui".

Rigoletto si trasforma in mostro davanti al precipitare degli eventi o è già un mostro di per sé? Nei primi decenni del Novecento i baritoni di ceppo belcantistico (Mattia Battistini prima, i suoi numerosi epigoni poi) hanno rigettato quest’ipotesi: l’eventualità che, dietro la facciata dell’amore paterno, quello con Gilda fosse un rapporto egoistico e patologico («Mia colomba… lasciarmi non dêi… / Se t’involi… qui sol rimarrei…») non era presa in considerazione. La raffigurazione violenta – inevitabile corollario d’una vocalità ciclopica – di Titta Ruffo ha poi aperto una nuova prospettiva: nelle generazioni successive più d’un grande interprete ha preferito vedere in Rigoletto il «vil scellerato» di "Pari siamo", e in quella cavalcata a precipizio verso il male che è "Sì, vendetta" la vera epitome del personaggio, piuttosto che una figura all’ultimo stadio della degradazione ma con un’ineliminabile nobiltà di fondo. E che oggi si torni verso un Rigoletto “belcantista”, sia pure aggiornato rispetto al gusto battistiniano, rientra in una normale dialettica di corsi e ricorsi. La chiave di volta, probabilmente, sta in quella frase nevralgica che è «Ma in altr’uom qui mi cangio», dove Rigoletto commenta la propria metamorfosi da criminoso pagliaccio a genitore che cerca rifugio tra le mura domestiche (una trasformazione sottolineata anche dalla scrittura vocale, con il passaggio di registro, all’attacco della frase, dal Si naturale al Mi). È proprio questo “altro uomo” che, almeno in parte, viene a mancare nelle interpretazioni più sensibili agli impulsi negativi del personaggio; ma in questa bipolarità tra crudezza espressiva d’un recitar cantando che esalta l’aspetto mostruoso del buffone, da un lato, e armamentario canoro del baritono grand seigneur che sfuma i momenti più scabri attraverso il proprio aplomb vocalistico, dall’altra, non è sempre facile schierarsi con le ragioni del belcanto.(Paolo Patrizi)

Dopo aver chiesto inutilmente al padre informazioni su di lui e sul suo lavoro, Gilda lo interroga a proposito della propria madre ("Se non di voi, almen chi sia / fate ch’io sappia la madre mia"). Anche su questo punto il gobbo è reticente (e l'argomento rimane così ignoto anche a noi spettatori), limitandosi a comunicare il proprio dolore per averla perduta. Persino in questo caso, però, il dolore è venato di egoismo per aver perso l'unica donna che aveva saputo avere pietà di lui:

Dopo aver chiesto inutilmente al padre informazioni su di lui e sul suo lavoro, Gilda lo interroga a proposito della propria madre ("Se non di voi, almen chi sia / fate ch’io sappia la madre mia"). Anche su questo punto il gobbo è reticente (e l'argomento rimane così ignoto anche a noi spettatori), limitandosi a comunicare il proprio dolore per averla perduta. Persino in questo caso, però, il dolore è venato di egoismo per aver perso l'unica donna che aveva saputo avere pietà di lui:

Deh, non parlare al miseroGilda prova a consolarlo, ma torna anche a chiedegli di parlarle di sé ("Il nome vostro ditemi, / il duol che sì v’attrista"). Rigoletto rifiuta ancora, anche se notiamo come torni a citare la maledizione ("Altri mi maledicono..."). E poi ribadisce: "Il mio universo è in te!". Preoccupato che qualcuno possa seguirla, rapirla o "disonorarla", raccomanda ancora una volta alla figlia di non uscir mai di casa. E infine ordina alla domestica, Giovanna, di sorvegliarla continuamente ("Veglia, o donna, questo fiore / che a te puro confidai"). Il gobbo ignora però che proprio Giovanna, dietro compenso, intende facilitare gli incontri di Gilda con un misterioso giovane che si rivelerà essere il Duca.

del suo perduto bene.

Ella sentia, quell’angelo,

pietà delle mie pene.

Solo, difforme, povero,

per compassion mi amò.

Quella sezione del duetto è intrisa di una tragica ironia: la raccomandazione alla serva corrotta, intonata con voce soave quale in nessun altro momento dell’opera gli sentiremo, suona come il più cupo presagio del Rigoletto-padre, che sa già dentro di sé che perderà la figlia.(Michele Girardi)

"Veglia, o donna" è stato per decenni dimidiato nella prassi esecutiva (cantato cioè solo nella sua seconda esposizione a due voci, sia pure su parole diverse, con il soprano, negando al baritono la prima esposizione solistica), appunto in un’ottica volta a minimizzare quanto di soffice e affettuoso si trova nella vocalità di Rigoletto; e tuttavia il "Veglia, o donna" preziosamente centellinato, atto a far delibare smorzature e rallentandi, è a sua volta un arbitrio che imprime un tempo più lento di quello previsto da Verdi, togliendo al brano quella carica di ansia che, dietro la facciata dell’affettuosità, lascia trapelare tutte le patologie del protagonista.Durante il toccante duetto fra Rigoletto e Gilda, il Duca di Mantova ("in costume borghese") si avvicina alla casa, e spiando viene a conoscenza del fatto che la ragazza è figlia del gobbo. Questi, cui è parso di udire un rumore, si insospettisce ed esce a guardare fuori sulla strada. Il Duca approfitta proprio di questo momento per entrare in cortile, nascondendosi dietro un albero (non prima di aver gettato una borsa di denaro alla compiacente Giovanna). Rigoletto saluta la figlia e si allontana, raccomandando nuovamente alla serva di non aprire la porta di casa a nessuno ("Nemmeno al Duca?" "Non che ad altri a lui").(Paolo Patrizi)

Clicca qui per il testo.

RIGOLETTO(Apre con chiave ed entra nel cortile. Gilda esce dalla casa e si getta nelle sue braccia.)

Figlia!

GILDA

Mio padre!

RIGOLETTO

A te d’appresso

trova sol gioia il core oppresso.

GILDA

Oh, quanto amore, padre mio!

RIGOLETTO

Mia vita sei!

Senza te in terra qual bene avrei?

Ah, figlia mia!

GILDA

Voi sospirate! che v’ange tanto?

Lo dite a questa povera figlia.

Se v’ha mistero, per lei sia franto:

ch’ella conosca la sua famiglia.

RIGOLETTO

Tu non ne hai.

GILDA

Qual nome avete?

RIGOLETTO

A te che importa?

GILDA

Se non volete

di voi parlarmi...

RIGOLETTO (interrompendola)

Non uscir mai.

GILDA

Non vo che al tempio.

RIGOLETTO

Oh, ben tu fai.

GILDA

Se non di voi, almen chi sia

fate ch’io sappia la madre mia.

RIGOLETTO

Deh, non parlare al misero

del suo perduto bene.

Ella sentia, quell’angelo,

pietà delle mie pene.

Solo, difforme, povero,

per compassion mi amò.

Morìa... Le zolle coprano

lievi quel capo amato.

Sola or tu resti al misero...

O Dio, sii ringraziato!

GILDA (singhiozzando)

Oh quanto dolor! che spremere

sì amaro pianto può?

Padre, non più, calmatevi...

Mi lacera tal vista.

RIGOLETTO

Tu sola resti al misero, ecc.

GILDA

Il nome vostro ditemi,

il duol che sì v’attrista.

RIGOLETTO

A che nomarmi? è inutile!

Padre ti sono, e basti.

Me forse al mondo temono,

d’alcuno ho forse gli asti.

Altri mi maledicono...

GILDA

Patria, parenti, amici

voi dunque non avete?

RIGOLETTO

Patria! parenti! amici!

Culto, famiglia, la patria,

il mio universo è in te!

GILDA

Ah, se può lieto rendervi,

gioia è la vita a me!

RIGOLETTO

Culto, famiglia, ecc.

GILDA

Già da tre lune son qui venuta

né la cittade ho ancor veduta;

se il concedete, farlo or potrei...

RIGOLETTO

Mai! mai! Uscita, dimmi, unqua sei?

GILDA

No.

RIGOLETTO

Guai!

GILDA (da sé)

Ah! Che dissi!

RIGOLETTO

Ben te ne guarda!

(da sé)

Potrien seguirla, rapirla ancora!

Qui d’un buffone si disonora

la figlia e se ne ride... Orror!

(forte)

Olà?

(Giovanna esce dalla casa.)

GIOVANNA

Signor?

RIGOLETTO

Venendo mi vede alcuno?

Bada, di’ il vero.

GIOVANNA

Oh, no, nessuno.

RIGOLETTO

Sta ben. La porta che dà al bastione

è sempre chiusa?

GIOVANNA

Ognor si sta.

RIGOLETTO

Bada, di’ il ver.

Ah, veglia, o donna, questo fiore

che a te puro confidai;

veglia, attenta, e non fia mai

che s’offuschi il suo candor.

Tu dei venti dal furore

ch’altri fiori hanno piegato,

lo difendi, e immacolato

lo ridona al genitor.

GILDA

Quanto affetto! quali cure!

Che temete, padre mio?

Lassù in cielo presso Dio

veglia un angiol protettor.

Da noi stoglie le sventure

di mia madre il priego santo;

non fia mai disvelto o franto

questo a voi diletto fior.

(Il Duca in costume borghese viene dalla strada.)

RIGOLETTO

Ah, veglia, o donna, questo fiore

che a te puro confi...

Alcun v’è fuori!

(Apre la porta della corte e, mentre esce a guardar sulla strada, il Duca guizza furtivo nella corte e si nasconde dietro l’albero; gettando a Giovanna una borsa la fa tacere.)

GILDA

Cielo!

Sempre novel sospetto!

RIGOLETTO (a Giovanna tornando)

Alla chiesa vi seguiva mai nessuno?

GIOVANNA

Mai.

DUCA (da sé)

Rigoletto!

RIGOLETTO

Se talor qui picchian,

guardatevi d’aprire...

GIOVANNA

Nemmeno al Duca?

RIGOLETTO

Non che ad altri a lui.

Mia figlia, addio.

DUCA (da sé)

Sua figlia!

GILDA

Addio, mio padre.

RIGOLETTO

Ah! veglia, o donna, ecc.

Figlia, addio!

GILDA

Oh, quanto affetto! ecc.

Mio padre, addio!

(S’abbracciano e Rigoletto parte chiudendosi dietro la porta. Gilda, Giovanna e il Duca restano nella corte.)

Ingvar Wixell (Rigoletto), Edita Gruberova (Gilda)

dir: Riccardo Chailly (1983)

Renato Bruson (Rigoletto), Andrea Rost (Gilda)

dir: Riccardo Muti (1994)

"Figlia!" - Mio padre!", "Deh, non parlare al misero" Piero Cappuccilli, Ileana Cotrubas (1980) | "Deh, non parlare al misero" Titta Ruffo, Maria Galvany (1912) |

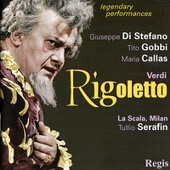

"Veglia, o donna" Tito Gobbi, Maria Callas (1955) | "Veglia, o donna" Sherrill Milnes, Joan Sutherland (1971) |

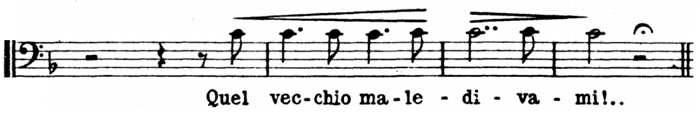

Rigoletto è rimasto tremendamente scosso dalla maledizione che il vecchio Monterone gli ha lanciato. La scena ricomincia con la stessa tonalità con cui si era chiusa quella precedente, come se un'eco perdurasse nell'aria e nella mente del personaggio. E infatti, mentre sta tornando a casa, lo vediamo rimuginare su quanto è accaduto. "Quel vecchio maledivami", dice a sé stesso come per rendersi meglio conto di cosa è successo, cantando su una sola nota (il do, che per tutta l'opera resterà associato a Monterone e alla maledizione stessa). L'orchestra accompagna tutta la scena in maniera sinistra, restando sullo sfondo, facendo a meno dei violini e ricorrendo solo a viole, violoncelli e contrabbassi.

Rigoletto è rimasto tremendamente scosso dalla maledizione che il vecchio Monterone gli ha lanciato. La scena ricomincia con la stessa tonalità con cui si era chiusa quella precedente, come se un'eco perdurasse nell'aria e nella mente del personaggio. E infatti, mentre sta tornando a casa, lo vediamo rimuginare su quanto è accaduto. "Quel vecchio maledivami", dice a sé stesso come per rendersi meglio conto di cosa è successo, cantando su una sola nota (il do, che per tutta l'opera resterà associato a Monterone e alla maledizione stessa). L'orchestra accompagna tutta la scena in maniera sinistra, restando sullo sfondo, facendo a meno dei violini e ricorrendo solo a viole, violoncelli e contrabbassi. Appena prima di apprestarsi ad entrare in casa, l'accompagnamento cambia e la musica inizia a instaurare un senso di pace. La casa è per Rigoletto un altro luogo, l'unico dove i suoi sentimenti non sono iniqui ma colmi d'amore (grazie alla presenza della figlia Gilda), tanto che egli stesso afferma "Ma in altro uomo qui mi cangio". L'invettiva contro il Duca e i cortigiani si è esaurita e il gobbo entra in un diverso stato d'animo. Nel film "Pulp Fiction" (1994) di Quentin Tarantino accade qualcosa di simile, ma al contrario: i due gangster Vincent (John Travolta) e Jules (Samuel Jackson) passano da una svagata affabilità a modi minacciosi prima di entrare nella casa delle loro vittime, dicendo a sé stessi: "Entriamo nei personaggi". Eppure, nonostante si sforzi, la maledizione non esce ancora dalla mente di Rigoletto: "Quel vecchio maledivami", ripete una terza volta, domandandosi perché non riesca a togliersi di dosso questo pensiero. "Mi coglierà sventura? ... Ah no, è follia!", conclude (in tono sommesso e piano, aveva scritto Verdi, ma è diventato popolare cantarlo forte e con enfasi).

Appena prima di apprestarsi ad entrare in casa, l'accompagnamento cambia e la musica inizia a instaurare un senso di pace. La casa è per Rigoletto un altro luogo, l'unico dove i suoi sentimenti non sono iniqui ma colmi d'amore (grazie alla presenza della figlia Gilda), tanto che egli stesso afferma "Ma in altro uomo qui mi cangio". L'invettiva contro il Duca e i cortigiani si è esaurita e il gobbo entra in un diverso stato d'animo. Nel film "Pulp Fiction" (1994) di Quentin Tarantino accade qualcosa di simile, ma al contrario: i due gangster Vincent (John Travolta) e Jules (Samuel Jackson) passano da una svagata affabilità a modi minacciosi prima di entrare nella casa delle loro vittime, dicendo a sé stessi: "Entriamo nei personaggi". Eppure, nonostante si sforzi, la maledizione non esce ancora dalla mente di Rigoletto: "Quel vecchio maledivami", ripete una terza volta, domandandosi perché non riesca a togliersi di dosso questo pensiero. "Mi coglierà sventura? ... Ah no, è follia!", conclude (in tono sommesso e piano, aveva scritto Verdi, ma è diventato popolare cantarlo forte e con enfasi).

Il Duca, dunque, ci è presentato subito come un seduttore seriale, e dunque un paragone proprio con Don Giovanni sorge spontaneo ("Non v’è amor se non v’è libertà" potrebbe essere uno dei suoi motti). A differenza del personaggio mozartiano, però, quello verdiano è assai più vacuo e leggero. Pur essendo un abile pianificatore delle proprie conquiste (nel primo scambio di battute con il cortigiano Matteo Borsa ci rivela, per esempio, la sua abitudine a far visita alle amanti in incognito: "E sa colei chi sia l’amante suo?" - "Lo ignora") e condividendo con Don Juan la noncuranza per le conseguenze delle sue azioni ("A me che importa?", dice ancora a Borsa), non è un manipolatore né un calcolatore: addirittura per quasi tutta l'opera lo vedremo restare completamente all'oscuro di quello che accade attorno a lui. Quasi tutti gli eventi si sviluppano alle sue spalle, senza che lui ne sia (almeno coscientemente) il motore: il Duca sarà inconsapevole del rapimento di Gilda da parte dei cortigiani e anche, fino alla caduta del sipario, dei complotti di Rigoletto con Sparafucile. Non saprà mai di essere scampato a un attentato alla propria vita. In un certo senso, non possiamo nemmeno dire che il Duca sia "cattivo" o "crudele", se non per il fatto che utilizza il potere che ha nelle mani per soddisfare i propri istinti. A sembrarci crudeli sono semmai i cortigiani, e certo anche Rigoletto, che già in questa prima scena si mostra spietato e irridente. Il Duca, invece, a parte pochi passaggi, rimane una figura leggera, da commedia del primo ottocento, quasi anacronistico rispetto agli altri personaggi dell'opera. E questo si rispecchia anche nelle sue arie, sicuramente bellissime e memorabili dal punto di vista melodico ma in fondo "semplici" ballate orecchiabili, in contrasto con le nuove, cupe e tragiche sonorità che Verdi saprà inventare quando è di scena Rigoletto, l'autentico protagonista dell'opera. Vedremo come anche Gilda, nel primo atto, apparirà come una figura ingenua e cui Verdi dedicherà melodie dallo stile volutamente datato ("Caro nome" su tutte), per poi farsi sempre più complessa, anche musicalmente, quando acquisirà consapevolezza delle ingiustizie del mondo.

Il Duca, dunque, ci è presentato subito come un seduttore seriale, e dunque un paragone proprio con Don Giovanni sorge spontaneo ("Non v’è amor se non v’è libertà" potrebbe essere uno dei suoi motti). A differenza del personaggio mozartiano, però, quello verdiano è assai più vacuo e leggero. Pur essendo un abile pianificatore delle proprie conquiste (nel primo scambio di battute con il cortigiano Matteo Borsa ci rivela, per esempio, la sua abitudine a far visita alle amanti in incognito: "E sa colei chi sia l’amante suo?" - "Lo ignora") e condividendo con Don Juan la noncuranza per le conseguenze delle sue azioni ("A me che importa?", dice ancora a Borsa), non è un manipolatore né un calcolatore: addirittura per quasi tutta l'opera lo vedremo restare completamente all'oscuro di quello che accade attorno a lui. Quasi tutti gli eventi si sviluppano alle sue spalle, senza che lui ne sia (almeno coscientemente) il motore: il Duca sarà inconsapevole del rapimento di Gilda da parte dei cortigiani e anche, fino alla caduta del sipario, dei complotti di Rigoletto con Sparafucile. Non saprà mai di essere scampato a un attentato alla propria vita. In un certo senso, non possiamo nemmeno dire che il Duca sia "cattivo" o "crudele", se non per il fatto che utilizza il potere che ha nelle mani per soddisfare i propri istinti. A sembrarci crudeli sono semmai i cortigiani, e certo anche Rigoletto, che già in questa prima scena si mostra spietato e irridente. Il Duca, invece, a parte pochi passaggi, rimane una figura leggera, da commedia del primo ottocento, quasi anacronistico rispetto agli altri personaggi dell'opera. E questo si rispecchia anche nelle sue arie, sicuramente bellissime e memorabili dal punto di vista melodico ma in fondo "semplici" ballate orecchiabili, in contrasto con le nuove, cupe e tragiche sonorità che Verdi saprà inventare quando è di scena Rigoletto, l'autentico protagonista dell'opera. Vedremo come anche Gilda, nel primo atto, apparirà come una figura ingenua e cui Verdi dedicherà melodie dallo stile volutamente datato ("Caro nome" su tutte), per poi farsi sempre più complessa, anche musicalmente, quando acquisirà consapevolezza delle ingiustizie del mondo. L'irrisione di Rigoletto verso il Conte di Ceprano, che inizialmente rimane nei confini dello sbeffeggio ("Il Duca qui pur si diverte!", commentano i presenti, riecheggiando il titolo del dramma di Victor Hugo a cui il "Rigoletto" si ispira, "Le Roi s'amuse"), travalica ogni limite quando il buffone, nel voler compiacere il proprio signore, gli suggerisce – un po' scherzando, un po' parlando sul serio – ogni possibile metodo per sbarazzarsi dell'uomo e dunque per avere via libera con sua moglie (la prigione, l'esilio, la decapitazione!). Non potendosela prendere con il Duca, Ceprano manifesta tutta la sua rabbia verso il gobbo. Lo stesso Duca mette in guardia il buffone dall'ostilità dei cortigiani ("Ah, sempre tu spingi lo scherzo all’estremo"), ma questi si dichiara tranquillo ("Del Duca un protetto nessun toccherà"). Nel frattempo, fra una danza e l'altra, abbiamo visto uno dei cortigiani, Marullo, comunicare agli altri di aver scoperto che anche Rigoletto possiede un'amante (non è vero, naturalmente: la donna che vive in casa sua, come scopriremo più tardi, è sua figlia Gilda, di cui tutti ignorano l'esistenza. Ceprano, Marullo, Borsa e gli altri cortigiani meditano di sfruttare la cosa per vendicarsi del buffone di corte.

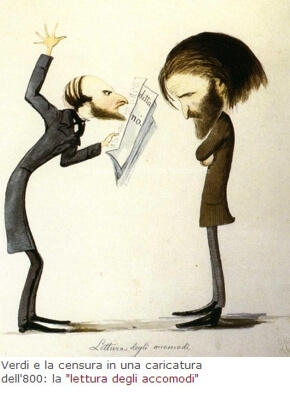

L'irrisione di Rigoletto verso il Conte di Ceprano, che inizialmente rimane nei confini dello sbeffeggio ("Il Duca qui pur si diverte!", commentano i presenti, riecheggiando il titolo del dramma di Victor Hugo a cui il "Rigoletto" si ispira, "Le Roi s'amuse"), travalica ogni limite quando il buffone, nel voler compiacere il proprio signore, gli suggerisce – un po' scherzando, un po' parlando sul serio – ogni possibile metodo per sbarazzarsi dell'uomo e dunque per avere via libera con sua moglie (la prigione, l'esilio, la decapitazione!). Non potendosela prendere con il Duca, Ceprano manifesta tutta la sua rabbia verso il gobbo. Lo stesso Duca mette in guardia il buffone dall'ostilità dei cortigiani ("Ah, sempre tu spingi lo scherzo all’estremo"), ma questi si dichiara tranquillo ("Del Duca un protetto nessun toccherà"). Nel frattempo, fra una danza e l'altra, abbiamo visto uno dei cortigiani, Marullo, comunicare agli altri di aver scoperto che anche Rigoletto possiede un'amante (non è vero, naturalmente: la donna che vive in casa sua, come scopriremo più tardi, è sua figlia Gilda, di cui tutti ignorano l'esistenza. Ceprano, Marullo, Borsa e gli altri cortigiani meditano di sfruttare la cosa per vendicarsi del buffone di corte. Il breve preludio dell'opera appare oscuro e tenebroso, con un incedere funebre, in forte contrasto con le prime scene che immediatamente seguiranno (la festa a Palazzo Ducale) e che saranno invece vivaci e leggere. La cupezza del preludio è naturalmente un'anticipazione del dramma che verrà, con tutto il suo bagaglio di cospirazione, di inganno e di dolore, e la tragedia è annunciata dal tema musicale della maledizione. Ricordiamo che proprio "La maledizione" (o "La maledizione di Saint-Vallier", quando ancora si sperava di poter usare i nomi originali del dramma di Victor Hugo) avrebbe dovuto essere il titolo dell'opera. Fra le molte richieste dei censori austriaci, ci fu quella di cambiarne il nome, forse perché metteva troppo in risalto un concetto ritenuto blasfemo. Verdi, pur accettando di reintitolare l'opera con il nome del protagonista, era però ben conscio della sua importanza tematica. In una lettera al librettista Piave, il compositore scriveva:

Il breve preludio dell'opera appare oscuro e tenebroso, con un incedere funebre, in forte contrasto con le prime scene che immediatamente seguiranno (la festa a Palazzo Ducale) e che saranno invece vivaci e leggere. La cupezza del preludio è naturalmente un'anticipazione del dramma che verrà, con tutto il suo bagaglio di cospirazione, di inganno e di dolore, e la tragedia è annunciata dal tema musicale della maledizione. Ricordiamo che proprio "La maledizione" (o "La maledizione di Saint-Vallier", quando ancora si sperava di poter usare i nomi originali del dramma di Victor Hugo) avrebbe dovuto essere il titolo dell'opera. Fra le molte richieste dei censori austriaci, ci fu quella di cambiarne il nome, forse perché metteva troppo in risalto un concetto ritenuto blasfemo. Verdi, pur accettando di reintitolare l'opera con il nome del protagonista, era però ben conscio della sua importanza tematica. In una lettera al librettista Piave, il compositore scriveva:

Prima opera della cosiddetta "trilogia popolare" di

Prima opera della cosiddetta "trilogia popolare" di  Verdi e Piave in un primo momento avevano pensato di intitolare l'opera "La maledizione". In effetti questa è il tema centrale della vicenda, che vede un buffone di corte, Rigoletto appunto, prendersi gioco dell'anziano padre di una ragazza che è stata sedotta dal libertino Duca di Mantova. L'uomo maledice entrambi. Più tardi, a cader preda delle voglie del Duca sarà la stessa figlia di Rigoletto, Gilda, che il padre teneva gelosamente rinchiusa in casa per proteggerla dal mondo esterno. Rigoletto pianificherà una tremenda vendetta, assoldando il sicario Sparafucile per uccidere il Duca: ma Gilda stessa, nonostante il padre le abbia aperto gli occhi sul carattere dissoluto del nobile, si sacrificherà per salvarlo: e così la maledizione sarà compiuta. L'intreccio di intrigo, gelosia, inganno, passione, tradimento, vendetta, amore filiale e paterno non poteva che accendere l'ispirazione di Verdi, che produsse alcune delle pagine più memorabili di tutta la sua carriera. In una lettera, scriveva che il dramma aveva un “soggetto grande, immenso, ed avvi un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche”. Consapevole che l'aria "La donna è mobile" avrebbe riscosso un enorme successo, il compositore volle tenerla segreta il più a lungo possibile, proibendo al tenore che l'avrebbe cantata durante la prima rappresentazione di intonarne il motivo (o anche solo di fischiettarlo) fuori dal teatro e dalle prove. Uno dei motivi di tanta cautela, probabilmente, era anche il timore che ne circolassero trascrizioni non autorizzate prima ancora che l'opera debuttasse in scena. In ogni caso, il musicista aveva visto giusto: l'opera ebbe un immediato successo e proprio il motivo del Duca di Mantova divenne subito popolarissimo: già il mattino seguente lo si sentiva cantare in tutte le strade di Venezia.

Verdi e Piave in un primo momento avevano pensato di intitolare l'opera "La maledizione". In effetti questa è il tema centrale della vicenda, che vede un buffone di corte, Rigoletto appunto, prendersi gioco dell'anziano padre di una ragazza che è stata sedotta dal libertino Duca di Mantova. L'uomo maledice entrambi. Più tardi, a cader preda delle voglie del Duca sarà la stessa figlia di Rigoletto, Gilda, che il padre teneva gelosamente rinchiusa in casa per proteggerla dal mondo esterno. Rigoletto pianificherà una tremenda vendetta, assoldando il sicario Sparafucile per uccidere il Duca: ma Gilda stessa, nonostante il padre le abbia aperto gli occhi sul carattere dissoluto del nobile, si sacrificherà per salvarlo: e così la maledizione sarà compiuta. L'intreccio di intrigo, gelosia, inganno, passione, tradimento, vendetta, amore filiale e paterno non poteva che accendere l'ispirazione di Verdi, che produsse alcune delle pagine più memorabili di tutta la sua carriera. In una lettera, scriveva che il dramma aveva un “soggetto grande, immenso, ed avvi un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche”. Consapevole che l'aria "La donna è mobile" avrebbe riscosso un enorme successo, il compositore volle tenerla segreta il più a lungo possibile, proibendo al tenore che l'avrebbe cantata durante la prima rappresentazione di intonarne il motivo (o anche solo di fischiettarlo) fuori dal teatro e dalle prove. Uno dei motivi di tanta cautela, probabilmente, era anche il timore che ne circolassero trascrizioni non autorizzate prima ancora che l'opera debuttasse in scena. In ogni caso, il musicista aveva visto giusto: l'opera ebbe un immediato successo e proprio il motivo del Duca di Mantova divenne subito popolarissimo: già il mattino seguente lo si sentiva cantare in tutte le strade di Venezia.